【教育研修の進め方 連載目次】

効果的な人材育成をしようと思うのであれば、長期的な視点で計画的に教育をしなければなりません。そこで重要になってくるのがいわゆる“教育体系”です。

教育体系とは、広義の人事制度の一環として存在します。つまり、自社におけるキャリアの発展段階を明確にした人事体系(資格等級制度、ジョブグレード制など)と社員に求める行動要件(職能要件書、コンピテンシーなど)に加え、それらと処遇を結び付けるための人事評価制度がしっかりとリンクしたものを作ることが大切です。

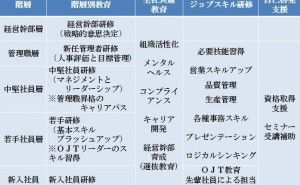

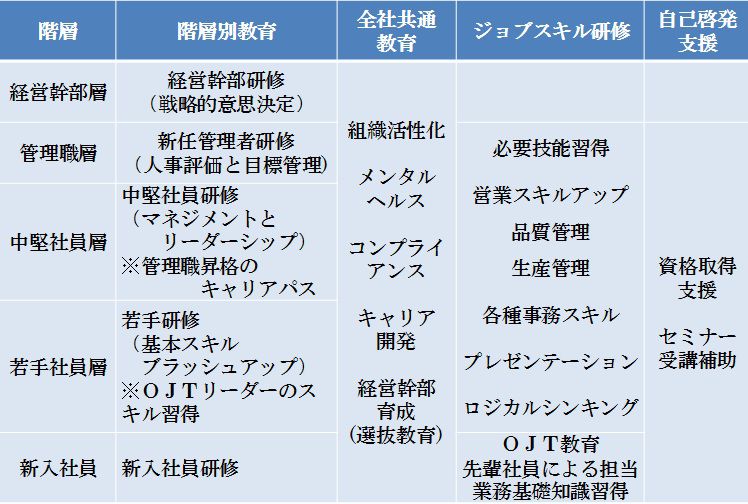

教育体系を作る時には、人事制度そのものが明確になっていることが重要です。その上で、自社の人事体系に沿った教育体系を作り、研修受講の有無を昇進や昇格のためのキャリアパスとして設定したり、OJTと連携させたりします。これによって、教育と評価が連動するので、社員の意識も高まります。行動要件を教育体系のベースとして、人事体系上の節目となる時期に、いわゆる階層別研修を実施します。新入社員研修では社会人の基礎を理解させ、中堅社員研修ではOJTリーダーとしての自覚を促し、中堅社員では将来の管理職としてのマネジメントとリーダーシップ、そして昇格後に人事評価者研修という流れが最も自然です。

教育体系といっても、実際に教育そのものを実施しなければ意味がありません。したがって、あまり大げさなものを作ることはないのです。下に示した表のように1ページのマトリックスで簡単に必要な要件をまとめるだけで十分です。重要なことは、継続して実施できるような仕組みを作ることです。つまり『今年は、昇格者が一人だから、人事評価者研修はペンディングにしょう』などと、せっかく中堅社員研修(マネジメントとリーダーシップ)を昇格のキャリアパスに設定したにも関わらず『現管理者は、研修を受けていないけれど、経験があるから良しとしよう』いうようなことが起きないようにすることです。そういう意味でも、複雑な教育体系ほど運用ができなくなります。たとえ対象者が一人であっても、実施するべきものはしっかり行います。したがって、社内の教育担当者が実施できるような簡単な研修カリキュラムにすることが大切です。

表1.教育体系の例

部門別に実施するビジネススキルについては、ラインの責任者に任せてしまうことも必要になります。重要なことは、これらの研修で使用されるカリキュラムやテキスト類も行動要件と一致させることです。

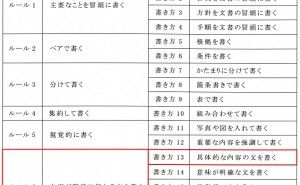

その時々の環境に応じて、トピカルなテーマが出てきた場合は、後から書き加えれば良いのです。抽象的な表現で必要以上にドキュメントを増やしても結局は無駄になってしまいます。つまり立派な教育体系図を作ることよりも、具体的な計画を立てて、1...