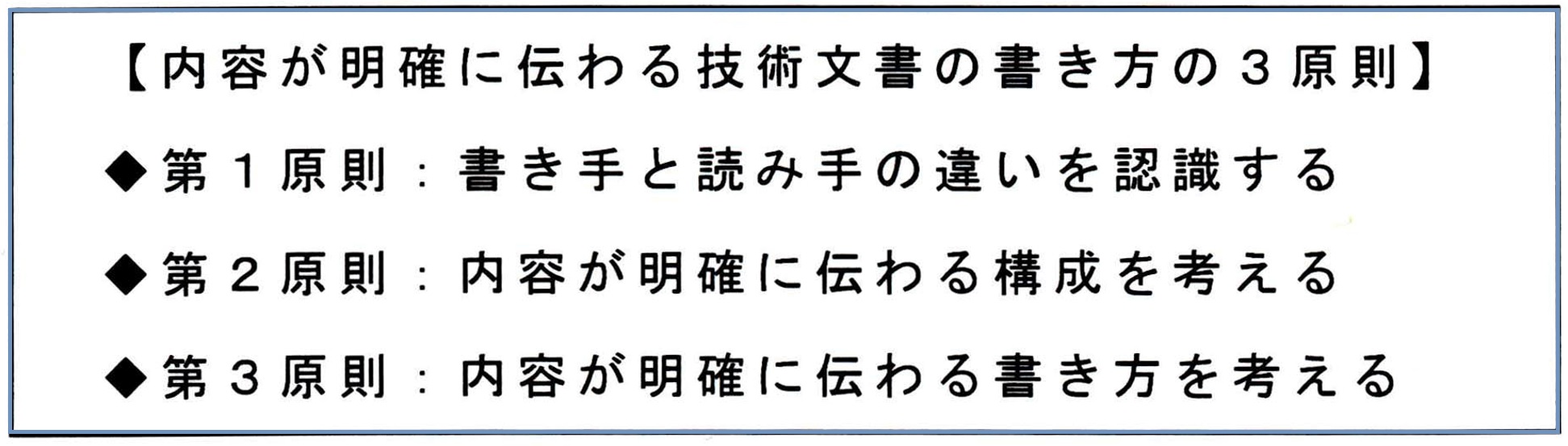

1.内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)」で、内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目を解説しました。以下の4項目です。

- ①重要なことを理解する

- ②書き方の技術を習得する

- ③必要なことを理解する

- ④日々のオンザジョブトレーニングを実践する

今回は、「③必要なことを理解する」について解説します。「必要なこと」とは、「伝える内容を明確に理解していること」と「頭の中を整理すること」の2項目です。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その29)へのリンク】

2.伝える内容を明確に理解していること

伝える内容を明確に理解していることで、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。逆を言えば、「伝える内容が理解したつもり」では、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができません。

「理解したつもり」とは、伝える内容を自分は理解していると思っていても実際は理解していないことです。「理解したつもり」については、2018年3月13日に掲載した「“理解したつもり”から“理解した”へ」をテーマにした記事を参考にしてください。この記事の中で「伝える力:池上彰著」からの引用として以下のことを書きました。

“「伝える」ために大事なこと。それはまず、自分自身がしっかり理解することです。自分がわかっていないと、相手に伝わるはずがないからです”

この内容は、内容が明確に伝わる技術文書を書くうえで重要なことです。理解したつもりのレベルで書いた技術文書では内容が明確に伝わりません。「“理解したつもり”から“理解した”へ」で内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。

3.頭の中を整理すること

頭の中を整理して書くことも内容が明確に伝わる技術文書を書くための条件です。

「今回の報告書には、これを書こう、これを書かなきゃ、あれを書こう、あれも書かなきゃ・・・」のような頭の中が未整理の状態で書くと内容が明確に伝わらない報告書を書いてしまいます。例えば、頭の中が未整理の状態で書くと、「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その8)」で書いたように「車の主な種類」を文の羅列で書いてしまいます。

このように、「必要なことを理解する」ということも内容が明確に伝わる技術文書を書くうえで重要なことです。

次回に続きます。

【参考文...