「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その30)」で「必要なこと」として「伝える内容を明確に理解していること」と「頭の中を整理すること」の2項目についての概要を解説しました。今回も「頭の中を整理すること」に関する解説です。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その34)へのリンク】

1.頭の中を整理すること

例えば「キャッシュレス決済のメリットについて2つ述べよ」という問題があったします。この問題に対して「キャッシュレス決済のメリットについて、これを書こう、あれも書かなきゃ・・・」のように考えて書くと次のような解答を書いてしまうかもしれません。

キャッシュレス決済にすれば、閉店後に行う集計時の現金の確認や売上金の銀行への入金などが省ける。また、現金を夜間金庫に預けることもなくなる。キャッシュレス決済にすれば、現金とお釣りの受け渡しがないため素早く決済ができる。また、キャッシュレス決済をする人が増えればレジでの持ち時間が短くなる。

この解答では、キャッシュレス決済のメリットについての様々なことが書いてあります。しかし、この書き方では内容が明確に伝わりません。この解答は「結局、何が言いたいのだろう?」という内容です。

これに対して、下記の「書き方1:要点を冒頭に書く注1)」を使って頭の中を整理したうえで書くと以下のような解答になります。注1)「書き方1:要点を冒頭に書く」とは、「内容に関する要点を冒頭に書き、この要点に関する説明をその後に書くこと」です。

キャッシュレス決済のメリットとは「現金管理業務の効率化」と「スピーディーな決済の実現」である。キャッシュレス決済にすれば、閉店後に行う集計時の現金の確認や売上金の銀行への入金などが省ける。また、現金を夜間金庫に預けることもなくなる。キャッシュレス決済にすれば、現金とお釣りの受け渡しがないため素早く決済ができる。また、キャッシュレス決済をする人が増えればレジでの持ち時間が短くなる。

このように書くことで解答が明確に伝わります。

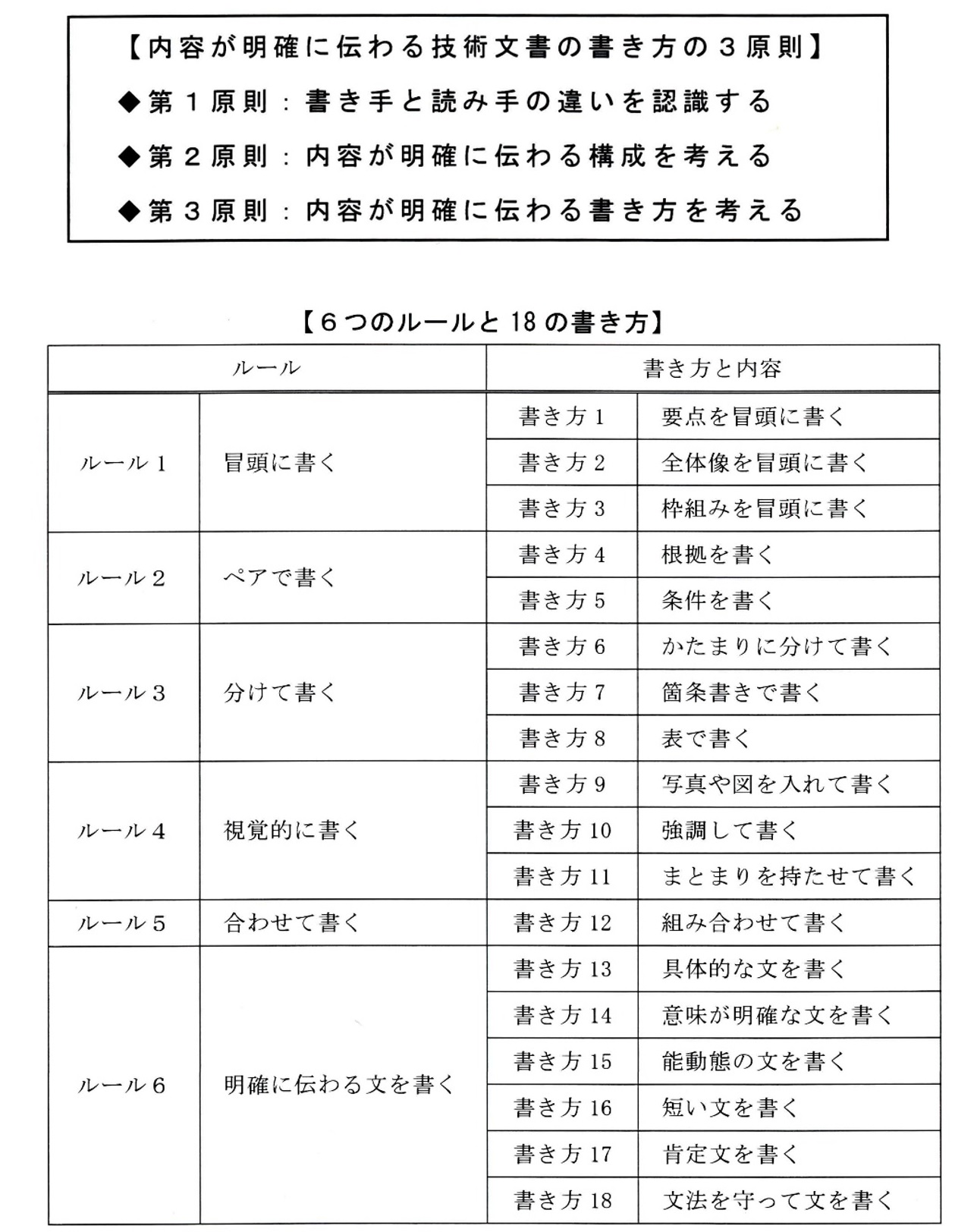

頭の中が未整理な状態だと内容が明確に伝わらない技術文書(内容が伝わる技術文書)を書いてしまうかもしれません。前回の記事でも書きましたが、上の表にある「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使うことで頭の中が整理できます。

「必要なことを理解する(伝える内容を明確に理解していること・頭の中を整理すること)」とは書き手自身に関することです。伝える内容が「理解したつもり」あるいは伝える内容が「未整理」の状態では、内容が明確に伝わる技術文書を書くこ...