【実践編 第3章目次】

第3章 平準化で生産の波を小さくする

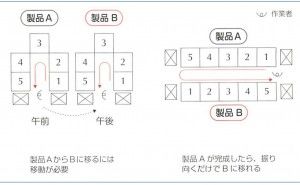

1. 生産を平準化する

2. 多品種対応のため段取り替え改革は必須

3. 不良ゼロを目指す品質保証とポカヨケのしくみ←今回の記事

【この連載の前回:流れ生産:ジャスト・イン・タイム生産(その61)へのリンク】

第3章 平準化で生産の波を小さくする

「平準化」は、生産の波を小さくする改革であるとともに、需要と供給を一致させる生産のしくみづくりです。この章では「生産計画の平準化」「段取り替え改革」「品質保証とポカヨケ」について説明します。

3. 不良ゼロを目指す品質保証とポカヨケのしくみ

品質を保証する品質管理の技術。不良を出さない.出せないしくみをつくる。

【不良ゼロを実現する実行手順】

(4)5段階工場生き残り法

不良ゼロに取り組んでいる工場は、次の5つの段階に分けられます。これを「5段階工場生き残り法」と呼んでいます。段階①は、まさに生き残りのかかった、かなり危機的な、待ったなしの状態です。段階①から⑤へと、早急に段階を上げていかなければなりません。

段階① 不良が社外へ出る

検査を実施していない、または、形式だけの検査をしている工場では、不良が工場の外へどんどん出ていってしまいます。現実的には、検査がないのと同じなのですから。社員は、毎日、社外へ出た不良の事後処理に追われています。当然、赤字です。不良ゼロ対策としては、工場を閉鎖することが最善の方法です。皮肉なことですが、そうすれば二度と不良は出なくなります。

段階② 不良を社外へ出さない

社外クレームが絶えない工場です。経営にゆとりがあれば、社長が、検査員を大幅増強し、良品と不良品を分ける分別検査を大々的に行なうでしょう。キャッチフレーズは「不良を出しても、クレーム出すな」です。検査の強化は、とりあえず、社外不良やクレームを減らす効果はありますし、事後処理のコストは不要になりますが、社内不良の抜本的対策にはなりません。

段階③ 不良を減らす

いよいよ、不良そのものを減らそうと取り組みはじめる段階です。このレベルでは、 「情報検査」と呼ばれる検査を行ないます。キャッチフレーズは「不良を出しても、次から出すな」。検査工程で不良を見つけたら、それをつくった工程に、その状況を知らせ、不良が出ないように改善を求めるというものです。

不良ゼロ対策としては、検査の増強よりも、改善活動や作業者のIE研修にシフトします。工場の入り口には、 「不良撲滅運動実施中」などと大書した垂れ幕を下げ、不良ゼロに向けて、全社的に気運を高めようという意欲が伝わるようになります。

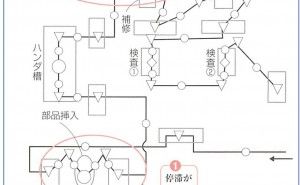

段階④ 不良を工程外へ出さない

不良はまだ発生していますが、できるだけ根元で断とうという考え方になります。キャッチフレーズは、 「不良を出しても、不良を流すな」。加工を施した作業者が、その工程内でチェックする、自主検査を行ないます。機械や道具を中心とする検査では、オート検査機器やポカヨケが必要です。作業者中心の検査は、標準作業として明記されます。

段階⑤ 不良をつくらない

ミスは「原因」で、不良は「結果」です。私たちは、つい、「ミス=不良」と考えてしまいがちですが、この2つは明らかに別のもの。「不良ゼロ」への取り組みは、この2つを明確に分けることからスタートします。

「人はミスを犯さない」とはいえませんが、「人はミスを犯す。しかし、不良は出さない」ことは十分に可能です。このような考え方のもと、人のミスを最少限にくい止めたり、人がミスできないように「源流検査」を実施します。

このような方法により、 「不良ゼロ」のみならず、 「ムダゼロ」「遅れゼロ」をあわせた3ゼロ生産に大きく近づくことになります。「人はミスを犯す。だから、不良は絶対になくならない」と考える人には、不良ゼロという考えは理解できないかもしれません。しかし、不良ゼロは実現できるのです。

(5)ケアレスミスを防ぐボカヨケ

「ポカヨケ」とは、人のポカをヨケるしくみです。出てしまった不良をヨケるという解釈もありますが、これは誤りで、あくまでも、確認ミス、セットミス、検知ミスなどの人為的なミスをヨケるためのしくみを指します。近年では、源流検査が浸透し、不良の出せないしくみとしてのポカヨケが増えため、 自働化と区別しにくい場合も少なくありません。たとえば、ポール盤でドリルが折れたとき、人がドリルの欠損を見逃しても、機械自体がそれを感知して止まり...

![[エキスパート会員インタビュー記事]食品業界の改善活動から始まった多面的な改善アプローチ(小松 加奈 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2264/a9eb64e5-28e8-47eb-a839-d2547966154e-thumb.png?d=0x0)