【実践編 第2章目次】

第2章 流れ生産で工場に流れをつくる

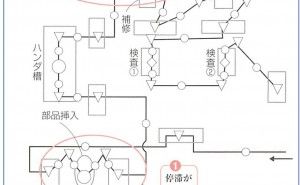

1.流れをつくる生産のライン化の手順

2. 多工程持ちで少人化を実現させる←今回の記事

3. 少人化で生産ラインを効率よく、柔軟にする

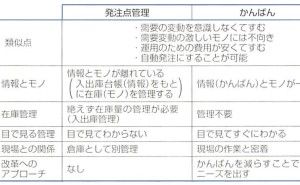

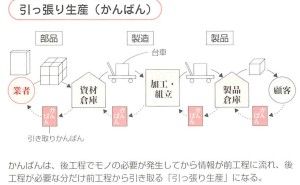

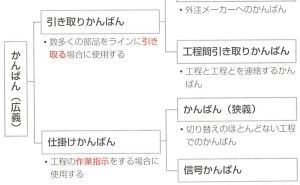

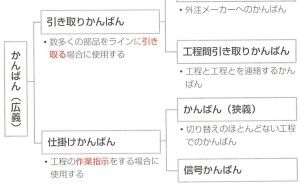

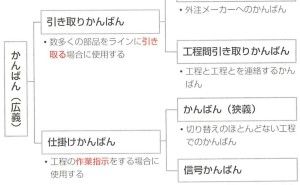

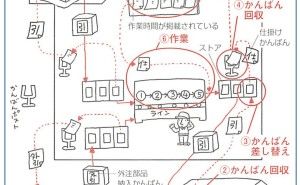

4. かんばんのしくみで引っ張り生産に転換する

第2章 流れ生産で工場に流れをつくる

実践編 第2章から、JIT改革の具体的な実践手法についての解説に入ります。「流れ生産」は、職場や現場に流れをつくる改革です。「流れ生産」「少人化」「かんばん」の3つの手法を取り上げます。

2. 多工程持ちで少人化を実現させる

多工程持ちは生産ラインを柔軟にするために欠かせない「人的」なしくみ。

◆ 少人化の実現には多工程持ちが欠かせない

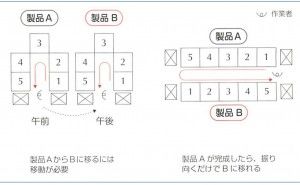

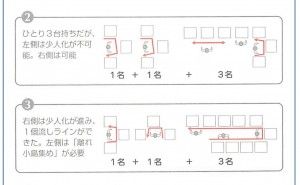

これまでは、多くの工場で「単一工程持ち」が行なわれてきました。ひとりの作業者が、ひとつの工程だけを担当する作業方法です。特定の作業を習熟できるというメリットはありますが、その人がいないと作業が滞る、作業量に応じてほかの作業者と助け合うことができない、ラインに柔軟性を持たせることができない、などの問題があります。

そのため、近年、注目されているのが、 「多工程持ち」です。多工程持ちとは、ひとりの作業者が、材料から完成品に至るまでの、複数の工程範囲を受け持つ方法です。

「多工程持ち」採用の理由のひとつは、作業者の人間性回復です。

チャップリンが映画『モダンタイムス』で象徴的に描いたように、単純作業の繰り返しは、人を機械の一部のように扱い、人間性を失わせます。そのようなやり方を見直し、多くの工程をこなせるようになることで、モノづくりの喜びを取り戻そうというものです。

もうひとつの重要な理由は、フレキシブル生産への対応です。少人化によりラインを柔軟にするためには、多能工化が欠かせないのです。少人化は、 「必要な人員を.必要なとき・必要なだけ」投入するという考え方で、変動する市場ニーズや生産量に柔軟に対応するための人的なしくみです。JIT生産を可能にする人的なしくみともいえます。多工程持ちと少人化によって、柔軟な人員配置ができれば、ラインはよりフレキシブルに、きれいな流れをつくることができます。

◆ 座り作業から立ち作業へ

座り作業から立ち作業への移行は、単一工程持ちから多工程持ちへの移行が関係しています。多工程持ちでは、多くの工程を移動しなければならないため、座り作業では作業範囲が限定されてしまい、フレキシブルな対応がしにくいのです。

しかし、多くの工場での座り作業を見ていると、問題はそれだけではないことがわかります。移動のためだけではなく、もっと根の深い問題がそこにあるのです。人は、1カ所に腰をおろすと、横着になる癖を持っているようです。いったん座ると、自ら進んで付加価値を付けにいこうとする気力が薄れ、自分のところにきた仕事だけをこなすようになります。前向きの気持ちが失われてしまうのです。そのため、製品を流すという考えが薄れ、同じ加工を繰り返すだけの、ダンゴ作業となります。

目の前には仕掛り品の山がたまっていきます。コンベアによる組立工程でも、座り作業を多く見かけました。コンベアなら1個ずつ流れているからよいかというと、やはり、別の問題が起こっていたのです。

自分の前のコンベアにモノが来なければ仕事をしないという、受け身の姿勢になるのです。そして、前後の工程との間に見...

![[エキスパート会員インタビュー記事]食品業界の改善活動から始まった多面的な改善アプローチ(小松 加奈 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2264/a9eb64e5-28e8-47eb-a839-d2547966154e-thumb.png?d=0x0)