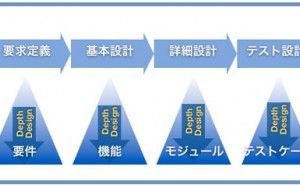

開発工数メトリクス2 プロジェクト管理の仕組み (その22)

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る新規事業は小さなPDCAを回して生み出す 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その18)

今回は、各界のリーダーの言葉から新規事業立ち上げに対する考え方をご紹介します。 ...

今回は、各界のリーダーの言葉から新規事業立ち上げに対する考え方をご紹介します。 ...

類似-3 普通の組織をイノベーティブにする処方箋(その102)

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」について解説しています。今回は、引き続き「類似」について考えてみたいと思...

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」について解説しています。今回は、引き続き「類似」について考えてみたいと思...

新紙幣発行とその課題とは?製造業関係者に及ぼす影響

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 2024年7月3日、約20年ぶり...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 2024年7月3日、約20年ぶり...

「技術マネジメント総合」の活用事例

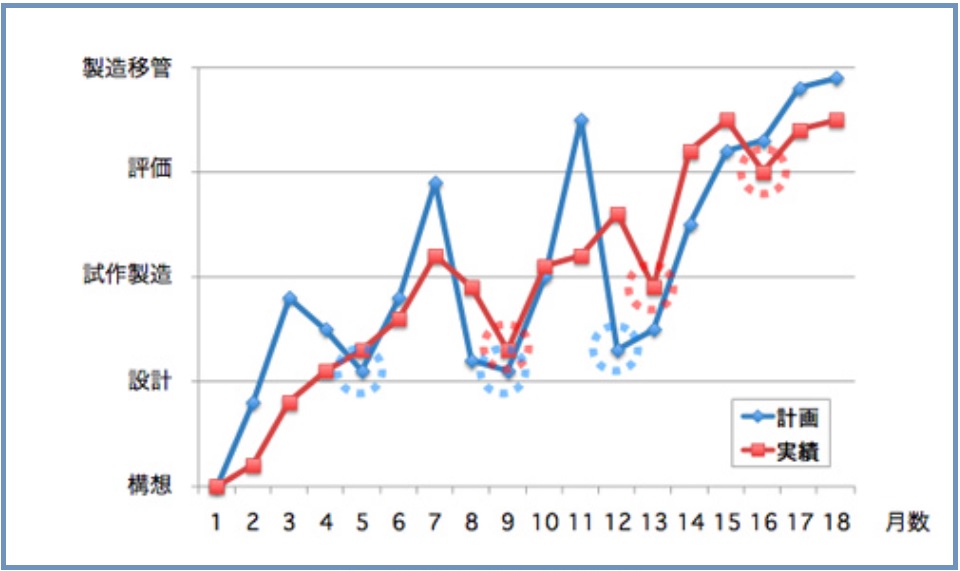

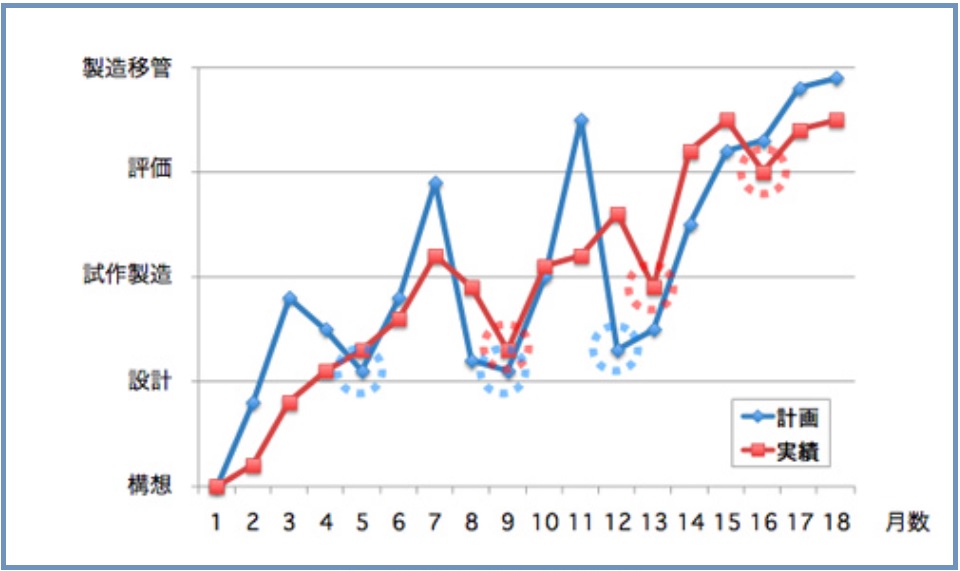

もっと見るプロジェクトの問題を見極める2 プロジェクト管理の仕組み (その24)

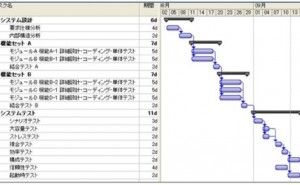

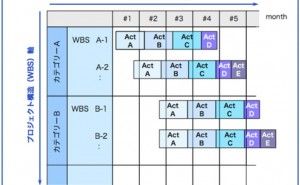

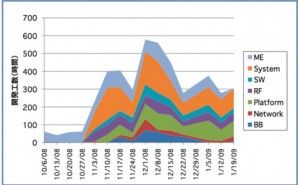

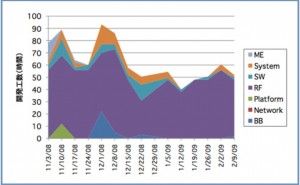

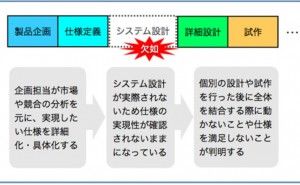

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

サブシステムの開発目標 プロジェクト管理の仕組み (その41)

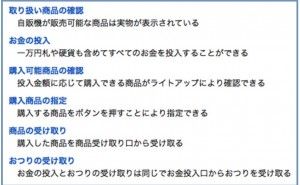

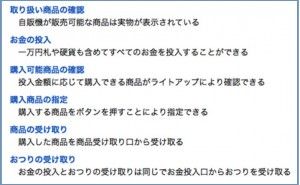

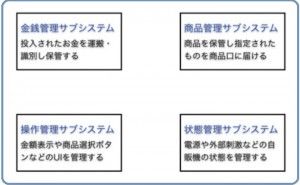

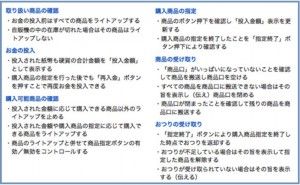

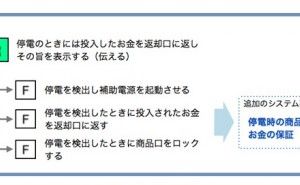

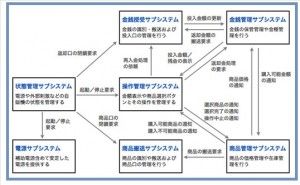

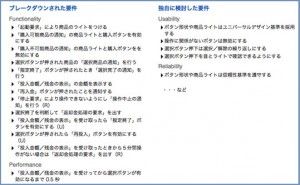

前回までで、化粧品の自販機についてシステムの内部構造を決めました。システム内部構造は、システムを独立したサブシステムにブレークダウンしたもので、ブロック...

前回までで、化粧品の自販機についてシステムの内部構造を決めました。システム内部構造は、システムを独立したサブシステムにブレークダウンしたもので、ブロック...

‐操作性改善‐ ‐修理情報活用‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その1)

1.機械の操作性の改善 自社の機械を購入してくれた顧客を訪問し、操作性について苦情を聞くことを中心に営業活動をしている機械メ-カがあります。多品種...

1.機械の操作性の改善 自社の機械を購入してくれた顧客を訪問し、操作性について苦情を聞くことを中心に営業活動をしている機械メ-カがあります。多品種...