仕組みの見直しに成功する組織1 プロジェクト管理の仕組み (その25)

1. 新しいものを受け入れる柔軟性

2. 柔軟性に欠ける組織が変わるためには

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る『価値づくり』の研究開発マネジメント (その20)

今回はオープンイノベーションに抵抗する心理として、NIH(Not Invented Here)シンドロームについて解説します。 ...

今回はオープンイノベーションに抵抗する心理として、NIH(Not Invented Here)シンドロームについて解説します。 ...

原因結果、逆ピラミッド 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その74)

今回は、普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その73)で提示した原因の結果の4つの類型の内、3つ目の逆ピラミッドについて解説します。 ◆関連...

今回は、普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その73)で提示した原因の結果の4つの類型の内、3つ目の逆ピラミッドについて解説します。 ◆関連...

エネルギーインフラ 見えてきた、2030年の技術社会 (その3)

【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】 1. 自動車業界のパラダイムシフト 2. シェアリングエコ...

【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】 1. 自動車業界のパラダイムシフト 2. シェアリングエコ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

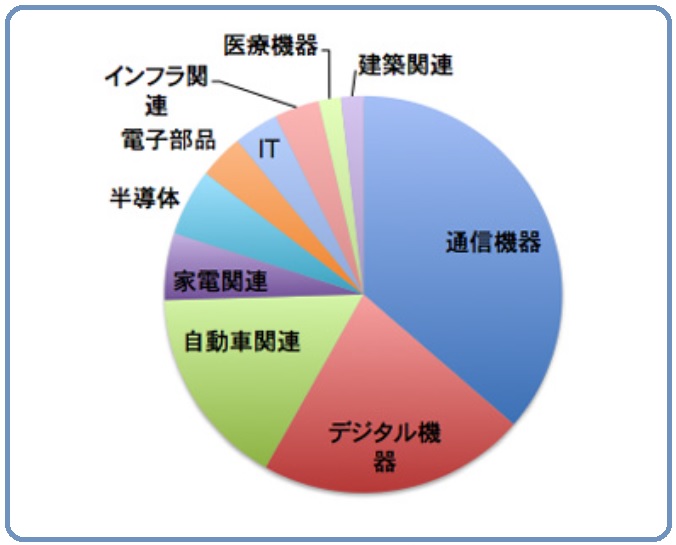

もっと見る先行技術テーマを企画段階で評価するには

1.先行技術開発 イノベーション、すなわち価値創造がものづくり企業におけるR&Dのミッションとして期待される中で、それを実現す...

1.先行技術開発 イノベーション、すなわち価値創造がものづくり企業におけるR&Dのミッションとして期待される中で、それを実現す...

‐現場観察のチェックポイント‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その8)

前回の事例その7に続いて解説します。現場観察はどのような場合でも非常に大切です。 価値ある情報をくみ上げる観察力を絶えず自己啓発する必要があります。現場...

前回の事例その7に続いて解説します。現場観察はどのような場合でも非常に大切です。 価値ある情報をくみ上げる観察力を絶えず自己啓発する必要があります。現場...

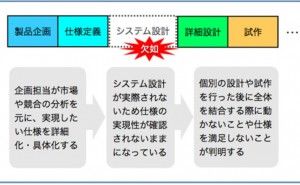

成功体験が重荷となる製品開発プロセス(その1)

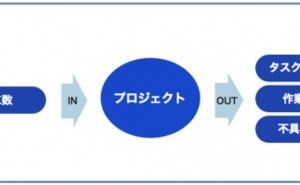

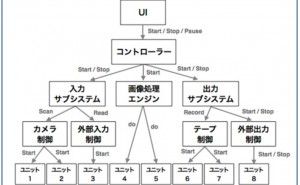

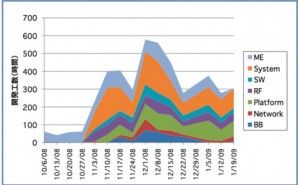

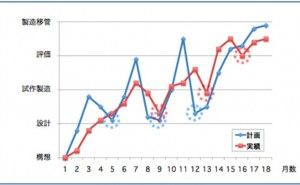

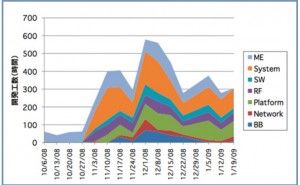

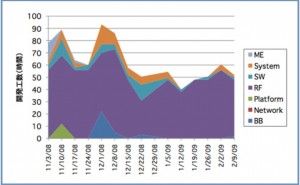

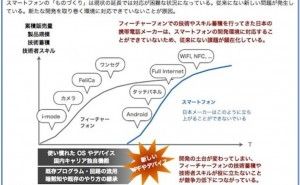

◆ 現状の課題 スマートフォンの開発マネジメント支援を行った経験から、従来の製品開発のやり方を踏襲した改善では問題の根本解決は難しいと...

◆ 現状の課題 スマートフォンの開発マネジメント支援を行った経験から、従来の製品開発のやり方を踏襲した改善では問題の根本解決は難しいと...