◆ 技術マーケティング

技術マーケティングとは、単なる営業を指すのではありません。「技術プラットフォーム」に関する記事では、顧客からスペックを引き出す時、技術カタログを取り出して解決見通しを話し合い、レディメイドの技術で解決するということを紹介しました。

技術プラットフォームの記事では、パターンオーダーのスーツ屋さんに例えました。型紙に相当する技術をレディメイド(すでに利用可能な状態)にしておくのは技術者の役割ですが、これを指揮するのが「技術マーケティング」です。

技術プラットフォームの記事では、パターンオーダーのスーツ屋さんは生地の流行を読んだり、体型の変化を先読みして予めできた状態にしておくことが必要だと説明しました。フルオーダーメイドの技術者はこうした「先読み」が必要とされないが、パターンオーダーの技術者にはそれが必要だともお話しました。

このように、技術マーケティングは、ニーズの「先読み」をしてどんな技術を仕込んでいくのかを積極的にリードしていく仕事です。端的にいえば「技術者にあらかじめ技術を仕込ませ、需要に応じて出す」。これだけのシンプルなことです。

1、技術マーケティングで生産性を上げる

「二度も三度も行くなよ、無駄だと思わないの?」というのは、メーカー経営者A社長の言葉です。部下の営業部長とその部下の課長に対するものでした。発言の場所はA社の会議室。参加者はA社長とA社の営業系の社員が10人程度、コンサルタントの私です。話のテーマは、A社での技術マーケティング業務の構築でした。

まず、メーカー営業では商品販売が基本です。カタログに掲載された自社商品があるため、商品を販売するために顧客訪問するという訳です。「営業はしつこい」というのは、何度も足を運ぼうとする営業担当者が持たれる悪いイメージですが、A社でも同じような状況になっていました。

というのは、A社の営業担当者は足を運んで会ってもらおうとするのですが、なかなかそれが数字に結びつかないというのです。その結果として、A社では売上は横ばい、利益は低迷が続いていました。

それもそのはず。A社では何度も顧客を訪問することが「仕事」と捉えられているようでした。会議で話が最近の営業訪問に関する話題に及んだ時、営業部長と部下の課長が「何度も(同じ顧客を)訪問をする」という話をしたため、A社長の冒頭の言葉になったのです。

叱責したA社長は営業叩き上げです。とはいえ「しつこい営業」とは無縁だったそう。昭和時代には、どぶ板で土下座して買ってもらうなどの営業スタイルも通用したといいますが、その時代から営業の第一線で働いていたA社長のスタイルはスマートそのものだったそうです。

A社長のスタイルは営業訪問は原則2回まで。初顔合わせとクロージングの時に行くのみ。顧客の課題や悩みの背景を深く聞き、自社技術で解決出来るものだけには提案書を作って解決提案をするようにしていたそうです。

A社長は自ら振り返って「『買ってくれ』とは言わない営業だった」と述懐されています。顧客の技術者から見てもありがたい存在でしょう。A社長は現役時代、自社の技術者に「仕込み」をさせておき、仕込んでおいた技術を使って課題解決提案をしていたといいます。

一方、A社の社員にはこれができていませんでした。何度も足を運ぶ、という昭和時代の営業スタイルがそのまま残っており、顧客にも嫌われるしつこい営業になっていました。

2、技術マーケティング:本来はどうあるべきだったか

本来は、A社はどのようになっているべきだったのでしょうか?

先に触れたように「技術者にあらかじめ技術を仕込ませ、需要に応じて出す」ことが出来ていれば良かったのです。やるべきことは非常にシンプルでした。

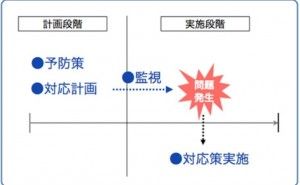

技術マーケティングの流れは以下の3ステップに分かれます。

- (1)顧客の技術的需要を先読みをする

- (2)先読みした結果に基づいて技術開発をする

- (3)開発の結果を技術カタログにまとめ顧客の潜在課題を引き出す

これだけです。非常にシンプルです。

しかしながら、シンプルなことこそ実践が難しいというのは、どこの世界でも当たり前かも知れません。シンプルなことで実践が難しいといえば、例えば英会話が思いつきます。従来に比較して市販されている教材の量やレベルが上がったのは間違いないところだと思いますが、キッチリ実践できている人は多くないのが実情でしょう。

実践すればいい事はシンプル、しかし、キッチリ実践できない。だから上達しないのです。

技術マーケティングに話を戻しますが、上記の(1)~(3)の流れがきっちりできているのが望ましい会社です。しかし、多くの会社同様にA社でもうまくできていませんでした。

技術をあらかじめ仕込ませることもできていませんでしたし、需要に応じて技術を出すという発想もありませんでした。顧客の課題を聞いてもどうせ解決できないからか、深く調べようともしないのです。とはいえ、社員としては売る責任を感じて何度も足を運んでいたというのです。

3、技術マーケティング:A社のその後

A社長が「無駄だと思わないの?」と言った通り、A社長は不満でした。しかし、A社長は叱咤(しった)することで十分だとは思っていませんでした。それでは何も変わらないし、変えられないのは自分の責任であると思っていたのです。

ただし、シンプルなことでも、具体的にどうやるかが分からなければ社員は実行できません。そのため、A社長が取り組んだことは、シンプルなことを具体化させていくことでした。

シンプルとはいえ、社員にとっては経験のないことです。一般的に、経験のないことを実践する上で必要なのは、その分野の知識です。そこでA社長は、社員に知識を得させ、実践させていくことに決めました。

オーダーメイドの「遅い、高い」から脱して、レディメイドの「早い、安い」にしていくためには、これまで...