サブシステムの開発目標 プロジェクト管理の仕組み (その41)

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る強みは未来志向で設定 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その46)

前々回からKETICモデルのK(Knowledge)の知識の3つの要素の内、「自社の強み」を...

前々回からKETICモデルのK(Knowledge)の知識の3つの要素の内、「自社の強み」を...

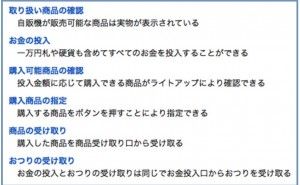

紙幣識別装置の技術進化と今後の展望、経済活動を支える重要な技術インフラとは

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 紙幣識別装置は、自動販売機や...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 紙幣識別装置は、自動販売機や...

技術文書の品質管理(その1)文書の内容が明確に伝わるかどうかを確認

【目次】 1. 技術文書の品質管理とは 製造業での品質管理とは「製品の品質に問題がないよう...

【目次】 1. 技術文書の品質管理とは 製造業での品質管理とは「製品の品質に問題がないよう...

「技術マネジメント総合」の活用事例

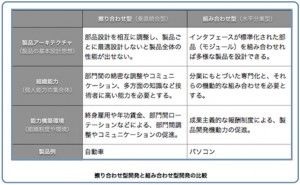

もっと見る擦り合わせ型開発と組み合わせ型開発とは

「擦り合わせ型開発」という言葉や考え方は、東京大学の藤本隆宏教授が著書「能力構築競争」(中公新書)などで示したものです。マスコミなどでは...

「擦り合わせ型開発」という言葉や考え方は、東京大学の藤本隆宏教授が著書「能力構築競争」(中公新書)などで示したものです。マスコミなどでは...

設計部門の課題と原因分析(その1)

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

設計部門と組織政治の影響(その1)

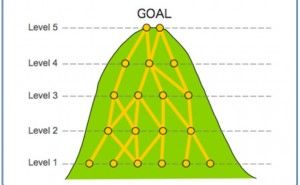

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...