1.ロードマップのフォーマットとタイプ

企業向けに研究開発テーマを発掘するセミナーをしている時、受講生からよく受ける質問があります。それは、「ロードマップのフォーマットが欲しい」というものです。それに対する私の答えは、「自分で考えましょう」です。フォーマットがないとは言えません。でも、フォーマットを提供すれば、空欄を埋める人が出てきてしまいそうです。しかしロードマップとは、やりたいことをやるための説得の道具です。

現在、何かでできない事があって、困っている人がいる。困っている人を見て助けない技術者はいない。技術者は研究開発によって、誰かを助けるんだと思っています。何がやりたいのか?誰かの役に立つことではないでしょうか?でも、それには投資が必要。投資をしてもらうために、経営者を説得するのだと思っています。その道具がロードマップです。やりたいことを説得するのに、方法はいろいろあっていいと思うのです。熱のこもらない見栄えのいいテーマはいらないように思います。

ものづくりのハードルが下がって、競合がどんどん増えています。経験則ですが、見栄えだけのロードマップは他所の会社と同じことをしている可能性が高いです。どんなに良さそうに見えるテーマでも、熱がこもらないものは商品になってからが辛い運命を辿ります。フォーマットは自分で考えましょう。

ここではロードマットの二つのタイプを紹介します。

(1)フォーキャスト型-研究者のやりたいテーマを立案する場合

高速化・微細化・高精度化などの技術の延長線を追求していくタイプです。半導体の微細化が分かりやすい例だといえます。

このタイプのロードマップでは、技術進化に紙幅が割かれることが多くなります。このロードマップを活用していた会社では、テーマが小粒であるという課題が多いです。

(2)バックキャスト型-マクロトレンドに沿った研究テーマを立案する場合

将来市場ではこういうニーズが出るから、こういう技術を開発しておこうというタイプです。自動車会社が省エネなどのニーズに対応して、FCVやハイブリッドなどの基盤技術を開発しておくと説明すればイメージしやすいでしょう。顧客の変化に影響を与えるマクロトレンド分析に紙幅が割かれ、技術トレンドについての大まかな方向性を示されます。このタイプのロードマップを活用している会社では、他所と同じ研究開発をしているのではないかという課題があることが多くなります。

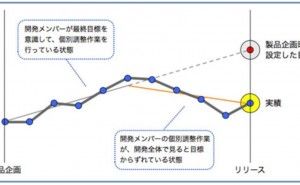

2.理想的なロードマップの役割

会社(研究所)としてのロードマップの役割は、評価者が納得できるようにすることだと考えます。作成の主体は研究者ですが、評価の主体は評価者=経営者であり、経営者が納得のできる形にまで技術開発や...