【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)へのリンク】

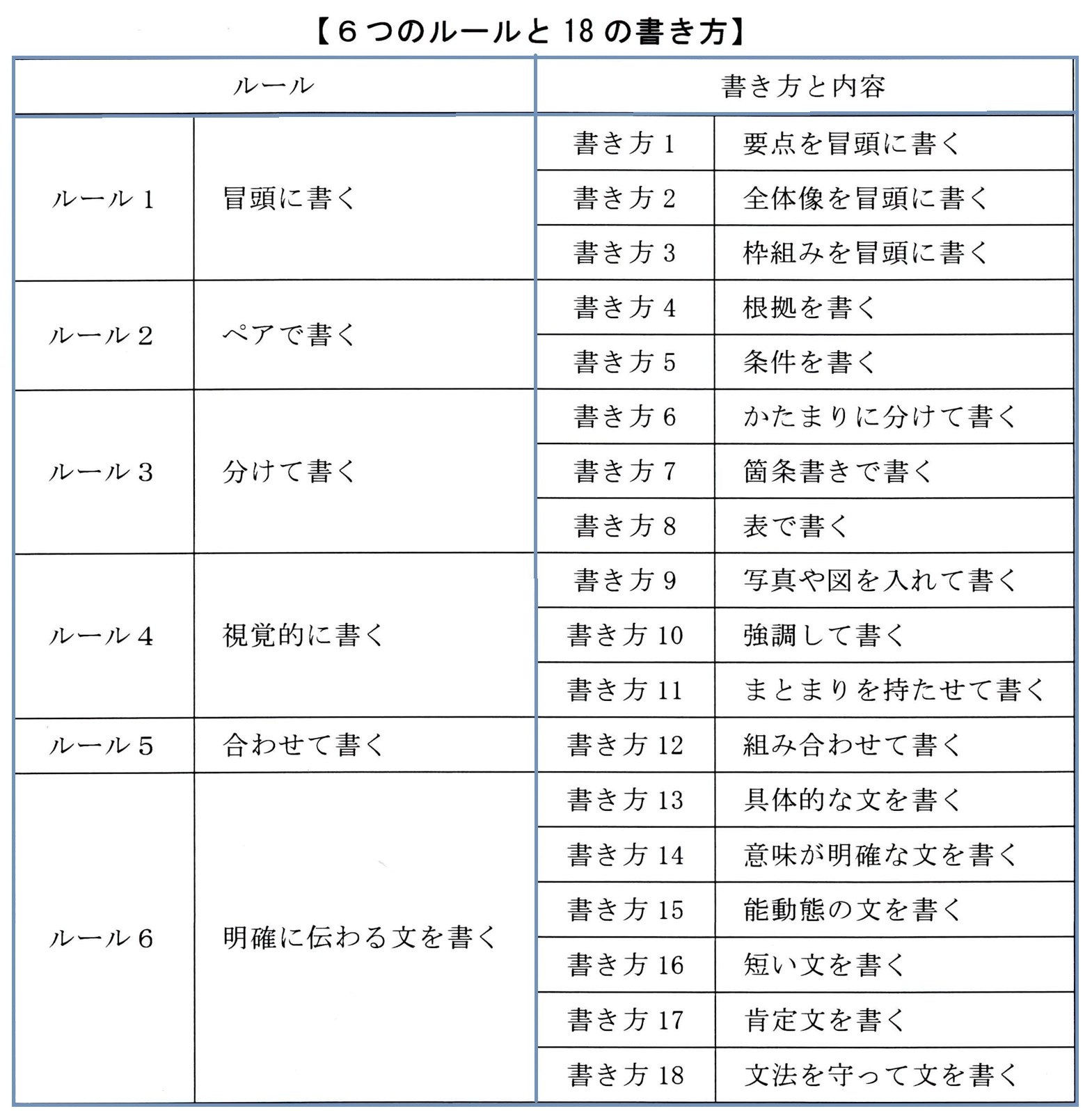

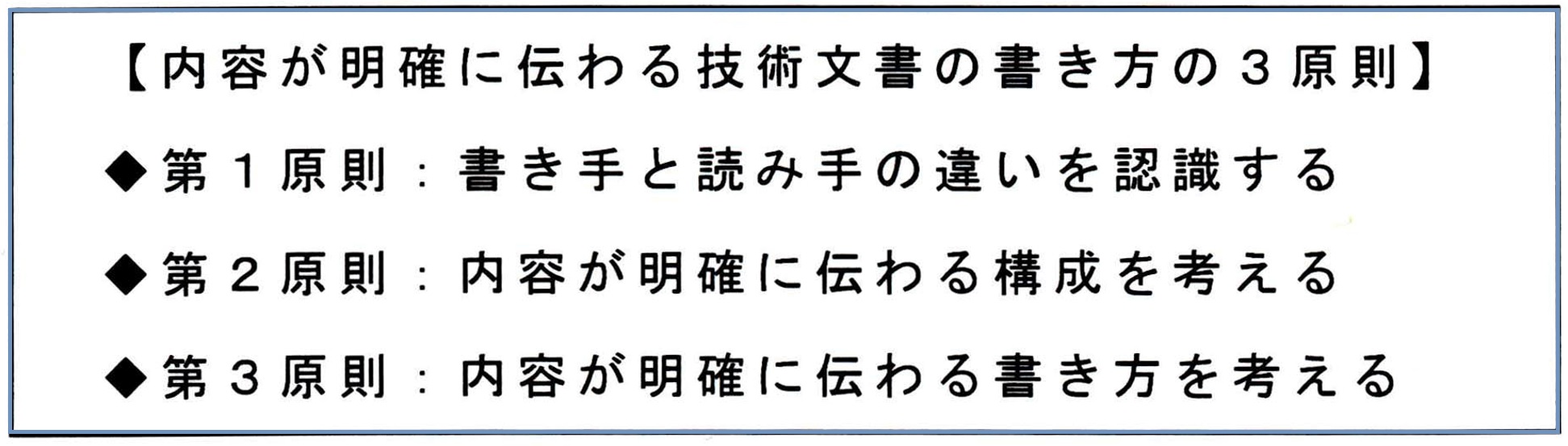

「内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目」のうち、まず、「書き方の技術を習得する」について解説します。書き方の技術とは、「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」です。

1.内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則とは

書き方の3原則とは、内容が明確に伝わる技術文書を書くうえでの考え方のことです。書き方の3原則を頭の中に入れて技術文書を書くことで、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。

2.内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則の概要

ここで、内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則の概要を解説します。

2.1 書き方の第1原則:書き手と読み手の違いを認識する

書き手とは、技術文書を書く人です。また、“知っている人”です。読み手とは、書き手が書いた技術文書を読む人です。読み手は、書き手からの伝達内容に関する事前の知識(情報)がありません。読み手は、書き手が書いた技術文書を読むことで、初めて、書き手からの伝達内容がわかります。つまり、読み手とは、“知らない人”です。この違いを認識することが書き方の第1原則です。

書き手と読み手のこの違いを認識して書くことが、内容が明確に伝わる技術文書を書くうえでのスタートです。

2.2 書き方の第2原則:内容が明確に伝わる構成を考える

書き方の第2原則とは、内容が明確に伝わる技術文書の構成(骨組み)を考えることです。内容が明確に伝わる技術文書を書くためには技術文書の構成(技術文書の骨組み)が必要です。これは、家を建てるときには柱や梁などの骨組みが必要なことと同じです。

2.3 書き方の第3原則:内容が明確に伝わる書き方を考える

書き方の第3原則とは、内容が明確に伝わる技術文書の構成(骨組み)に肉付けをすることです。“6つのルールと18の書き方”を使って肉付けをします。肉付けをすることで内容が明確に伝...