前回の事例その38に続いて解説します。発想が後ろ向きの企業では、伸びる可能性のある能力が潜在していても、その能力を伸ばしていく作用を自らの発想で阻害しています。このような企業には共通した考え方の形態が見られます。それぞれの発想の形態を調べて、後ろ向きの発想を前向きに切り替えていく必要があります。 その発想の形態としては次のような内容が考えられます。

1.消極的な考え方が先に出る

2.楽観的に物事を見すぎる

3.何々が出来たらする

4.自企業の欠点を意識し過ぎる

このような発想は企業の衰退を促進するだけであるので、次に1~4の内容を少し掘り下げて、考えてみましょう。

1.消極的な考え方が先に出る

伸びていく人は何かの問題に遭遇した場合、問題点をめぐる状況分析を行い、総合的に状況の把握をした上で問題解決に取り組みます。現状分析に時間が取れないときには、問題解決に先に取り組み、行動しながら考え障害を克服しています。これに反して、成長の乏しい人は問題点に遭遇すると、その問題解決に伴い発生する障害を先に考えて「○○のような困難が発生するから見合わせた方がよい」「だれそれがかつて実施して失敗している」等と主張して問題解決に取り組む事を避けます。一般的に気の弱い人が陥りやすい発想の形態であるから、気の弱い人に対しては、あまり先のことを考えず、目先の簡単な問題解決に取り組むように導き、問題解決を体験することで自信を持つように導いていくと、だんだんと問題に取り組む要領が掴めるようになり、積極的に行動することに興味を持つようになります。

2.楽観的に物事を見すぎる

上述した事項とは反対に事前調査を行わず、非常に楽観的に物事を受け止め、成功した時の事だけを連想して行動に入り、発生するかもしれない問題が生じた時に対処する方法を全く考えないで取り組み、大きな問題に遭遇すると簡単に諦めてしまう。そのような人では「あれもした、これもした。しかし、うまく行かなかったから、もっとよい方法はないか」このような発想に陥っています。

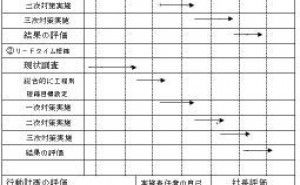

実際には、どのような問題でも解決に至る過程で試行錯誤は避けられず、うまく行かなかった原因を分析して、再度問題解決に取り組みます。要するに観察力と根気が成功へ導くための不可欠的な事項です。観察に必要な事としては、問題への取り組みに当り、取り組みの経過を数値にして記録する方法を決めておき、旨く行かなかった時に原因分析ができる記録を残しておく方法を決めておく必要があります。要するに、問題解決に至るまで根気よく取り組む事にあります。解決に至る過程を短縮するには計画の立案に時間をかける事です。計画立案の責任者を決めて強力に推進するような仕組み作りが大切です。

3.何々が出来たらする

「暇が出来たら開発に着手する。アイデアが得られたら開発に着手する」等の理由をつけて開発を先送りしている人(企業)が少なくありません。暇が出来たら開発に着手する場合、忙しくなると中断する事になり、何時まで経っても開発は進みません。開発のように長期間を要し、かつ、創造性に富む作業を行う場合、継続的な取り組み方をしないと効果のある開発とはなりません。同様にアイデアが出てきたら開発に着手すると考えていても、アイデアが出てくることは期待できません。必要性を強く認識して情報収集に計画的に取り組むようにしないとアイデアが得られることはありません。変化を呼び込まないで同じ事を繰り返しておれば数年で落伍企業になります。この様な強い危機感が原動力になって動き出し、開発が継続的に行われるには、経営方針に基づいて年間の開発件数を決め、それに必要な情報収集件数の目標を立てて情報収集を行い、その中から開発テ-マを絞り込む作業を行う必要があります。要するに開発が継続的に行われている企業では、取り組み方の姿勢が全く異なっていると言うことです。

4.自企業の欠点を意識し過ぎる

...