技術者はもとより管理者も含めた現場のレベルアップが話題になることが多くなったと感じます。受注したい案件や契約はあるのに、現場がいっぱいいっぱいで受けることができない状況になっていて、一人ひとりのスキルをあげることが喫緊の課題になっているところが増えているようです。

スキルアップというと技術やマネジメントなどの専門教育や、実務を通じたOJTの話になりがちなのですが、以前に紹介したように、トレーニングを受ける本人のやる気や意欲が伴わないと、トレーニングにかける時間や費用は無駄なものになってしまいます。やる気や意欲を「エンゲージメント」というのですが、頭ではわかっててもエンゲージメントを意識してトレーニングなどを行っているところはほとんどありません。

前回から、やる気や意欲、すなわち、エンゲージメントを見える化を紹介しています。今回は、その2です。

2. エンゲージメントの分析事例

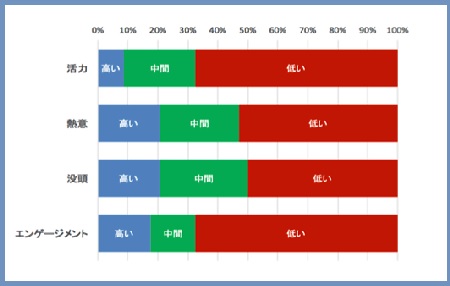

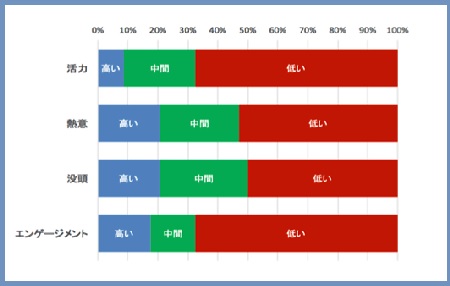

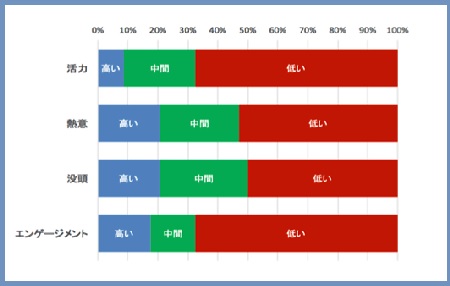

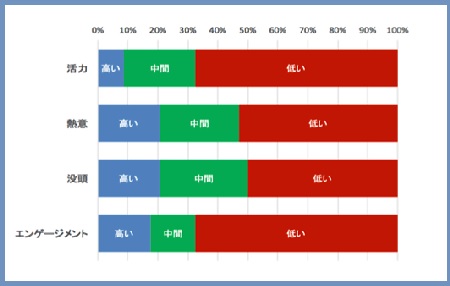

それでは、実際にどのような結果になったのかを紹介しましょう。図は、ある月のエンゲージメントとその3側面についての評価で、それぞれで「高い」「中間」「低い」の評価だった人の人数比率を示しています。

図105. 要素別エンゲージメント

全体の70%近くをエンゲージメントが「低い」人が占めており、「高い」人は20%弱しかいません。この結果に、当時の社長を含めたマネジャーの落胆ぶりは相当なものでした。指示したことには真面目に取り組んでいる技術者たちの姿を見ているだけで、一人ひとりの気持ちや感情にまでは目が届いていなかったということでしょう。

エンゲージメントのどの3側面を見ても「低い」が多いのですが、その中でも「活力」がより低い傾向にあることがわかります。活力が低い、つまり、元気やエネルギーが不足しているということです。実際、技術者たちに質問しても答えが返ってこないことも多く、職場も静かでした。そのため、自分の意見を言うこと、お互いに良いこと悪いことを指摘し合うこと、挨拶をすることなどの取り組みからはじめました。

月別のエンゲージメント推移も見ておきましょう。図は改善活動をはじめた最初の5ヶ月のデータです。2月、3月と改善傾向にあったのに、4月、5月で元に戻っています。いろいろな取り組みを行っていたものの、エンゲージメントはあまり改善しなかったのです。

図106.月別エンゲージメント推移

このメーカーでは、前回紹介した工数メトリクスの仕組みも導入したのですが、その工数分析から原因のひとつがわかります。

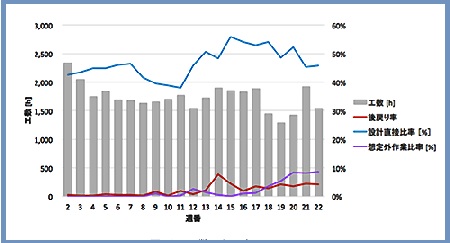

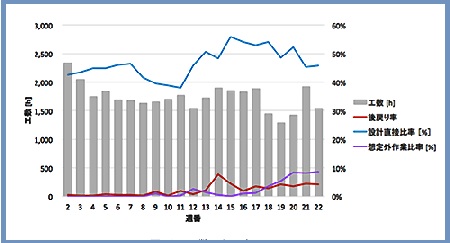

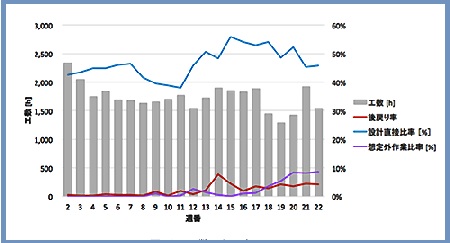

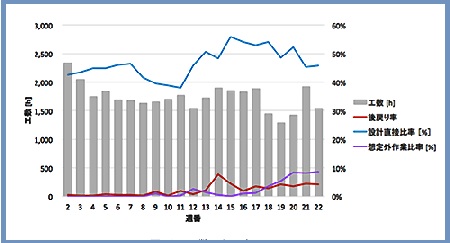

このグラフは横軸は週番で、週ごとの設計部門の総工数(棒グラフ)と、後戻り/手戻り作業の比率(赤の折れ線グラフ)、予定になかった想定外作業の比率(紫の折れ線グラフ)、そして、直接設計業務の比率(青の折れ線グラフ)を示しています。

図107. 工数メトリックス

グラフを見ると、13週(3月末)くらいから総工数が増えており(残業が増えている)、同時に、後戻り比率が高くなっています。その傾向はしばらく続いており、18週(4月末)以降は想定外作業比率も高くなっています。3月末から不具合などによる手戻り作業が増え、4月末からはさらに市場トラブルなどの予期せぬ割り込み作業が増えています。

このように、工数メトリクスから4月以降のエンゲージメントの低下の原因は、不具合対応やトラブル対応などの後ろ向きの作業で残業が増えていると分析したのですが、現場の技術者に話を聞いたところその通りでした。このように工数メトリクスを使うと、個別にヒアリングをしなくてもデータから状況を把握することができます。

さらに、手戻りや市場トラブルが増えたことで、品質確保の徹底というような緊急の取り組みがはじまったこともエンゲージメントが下がった原因でした。緊急対策活動が技術者の設計時間をより奪ってしまうことになり、そしてトラブルの原因や責任を徹底的に追及されることが、技術者に対してさらなるストレスを与え...

図105. 要素別エンゲージメント

図105. 要素別エンゲージメント 図106.月別エンゲージメント推移

図106.月別エンゲージメント推移 図107. 工数メトリックス

図107. 工数メトリックス

図105. 要素別エンゲージメント

図105. 要素別エンゲージメント 図106.月別エンゲージメント推移

図106.月別エンゲージメント推移 図107. 工数メトリックス

図107. 工数メトリックス 図105. 要素別エンゲージメント

図105. 要素別エンゲージメント 図106.月別エンゲージメント推移

図106.月別エンゲージメント推移 図107. 工数メトリックス

図107. 工数メトリックス