今回は、経営者的なリソース配分の解説です。面白い商品・事業を生み出すのに、優秀な経営者はどのように発想して行動に移すのかを解説していきます。画期的な商品を生み出す経営者と、生み出せない経営者の相違点とは?今日の主人公はA社長、とある上場企業の社長です。昨今、上場企業は業績の向上が求められており、新規事業への関心は高まっています。A社長もそんな新規事業に関心を寄せる経営者のお一人です。このテーマの選定は、A社長とお話をしている時に「A社長も誤解してるな」と思ったからです。

経営者にその誤解があると新規事業がうまく行かないのですが、A社長は新規事業をうまく行かせたいと思っていました。この誤解、本当によくあることなので珍しくないのですが、多くの方が誤解しているようなので記事にしたいと思ったのです。A社長との会話を振り返ると次のような状況でした。A社の経営目標は「2030年に営業利益◯◯円にする」ということ。今の利益水準のざっと倍です。達成するためには既存事業の利益効率を高めるとともに、利益率の高い新規事業を複数設立しなければなりませんでした。新規事業をしようとする時によくあるお話が「新規事業開発部門を作ろう」というものなのですが、A社でも同様の取り組みをしようとするタイミングでした。私はA社の方に呼ばれて、経営向けに「成功する新規事業への取り組み方・動向」と称したプレゼンをすることになり、A社長とお話をする機会があったというわけです。

1. A社長のやろうとすることとは?

私が一通りプレゼンをした後に、質疑応答の時間がありました。その時、最初に質問をされたのがA社長。「新規事業部門を作ろうと思っていますけど、どう思われますか?」というのが質問でした。「とても良い取り組みだと思います」と肯定的に返したあとに、私はいくらかの実践上の注意点を付け加えました。その部門の規模感、予算感、検討するテーマ、どんな人を当てるべきか、等という点についてです。

その注意点を聞いたA社長は、半分安心し半分驚いた様子でした。A社長が驚いたのは、新規事業部門にどんな人を当てるべきか、という点でした。その点について「上司とソリが合わないことが原因で人事評価が低くなったような人を当ててください」と私は強調したのですが、A社長の驚きは「え?」というものでした。ぎょっとしていました。その反応から、A社長のイメージとはまるで違っていたのだということを想像できました。

「A社長はどういう人物をイメージしていますか?」と私が聞いたところ、一瞬、あまりそんなことは考えていなかったな、という表情になりました。その後しばらくして「評価の高い、エース級の人」という答えを出されました。

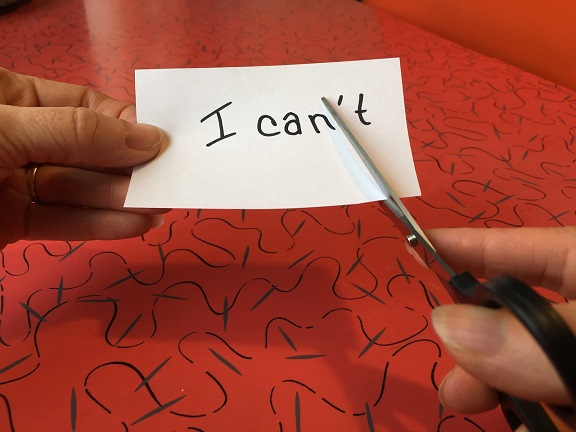

A社長に対する私の返答を紹介する前に、エースについての私の考えを書きます。エースというのは既存のルールの中で一番という意味です。一番というのは悪くないのですが、既存ルールの範囲内で、という前提がつきます。

新規事業は別のゲームですし、ゲームをプレイする側ではなく、むしろルールを作る側になるものです。そのため、定められたルールで一番というのは無関係と思っています。そのため、私は「新規事業には、受験勉強で優秀な子ではなくて、海外のダンススクールにいくような子が向いていますよ」と返しました。

2. 海外のダンススクールに行く子は、努力を苦にしない

優秀な大学に現役で合格する子は、(勉強が不要なくらい頭の良い子を除けば)定評ある勉強法や予備校の言うことをきちんと聞く子です。定評や実績のある方法だけに、従えば成績は伸び、合格します。一方、海外のダンススクールに行くような子には定評のある予備校も無ければ指南書もありません。そのため徒手空拳、自分でその方法を開発する必要がある、というのは想像に難くないでしょう。

それでも、やりたいことが明確なら自ら選んで海外のダンススクールに行くでしょう。一方、高校時代にやりたいことが明確にないために大学進学し、周りにならって人気企業に就職する大学生は多いものです。

私の表現は比喩的なものであり、もちろん例外はあります。しかし、新規事業にも概ね当てはまるものです。無難に大学進学し、無難に就職し、無難に出世して高い評価を得る人は、既存事業ではエースになりえます。しかし、新規事業に向いているとは限らないのです。

むしろ、同じ会社の中でも、明確にやりたいことがあってそれがために上司と喧嘩してしまい、レールから外れて評価が低くなってしまうような人の方が向いています。そのような人は、与えられたルールで良い成績をとるよりも、ルールを作ってでも新しいものを創造したいと思っているからです。

以上のようなことを話すと、A社長は心当たりがあるような表情をされました。ちょっと笑みを浮かべながら「具体的な人物が思い浮かびました」と。その具体的な人物に話しは及びませんでしたが、多分A社内でユニークな存在として認知されている人物であることは想像に難くありませんでした。私もA社長も笑みを浮かべながら「そう、その人です」と目で合意したように思います。

3. 既存事業のエースを当てる末路

A社はこれからやろうとする会社なので失敗せずに済みましたが、新規事業が「どうもうまく行かないな」と思っておられる方はぜひこの点で自社を吟味していただければと思います。既存事業のエースを当てていないでしょうか?もしそうであれば、そのエースの方は受験生が定評ある予備校に通うが如く、実績あるコンサル会社にテーマ創出を外注などしていないでしょうか?

既存事業のエースは既存事業では仕事ができる方です。「答えのない無理難題を振られたから、社内での生き残りのために、コンサル会社に外注してコンサルに責任を取らせる(自分は責任をとらない)」と考える人もいます。悪い意味ではなく、自分の立場を維持するためにはもっともな考え方です。

しかし、上でも書いたとおり、こういう普通に優秀な人の考え方は新規事業には当てはまらないことが多いです。普通の人が普通に努力したら普通の結果が出るもの。受験はパスできても新規事業は創出できないでしょう。「普通じゃない」っていうと大変なように聞こえるでしょうが、そうでは...