オープン・イノベーションを社内で実現する方法 研究テーマの多様な情報源(その29)

1.自社のコア技術を外部に発信する理由

2.コア技術の外部発信対象は多様であることを前提に

3.発信情報の視点(アウトバウンドを例に)

(1)その技術のメカニズム

(2)その技術で実現できる機能

(3)その技術で実現できる製品・サービス用途例

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る自社の存在価値 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その119)

前回は、「整理するフレームワークで整理・構造化した知識の中で焦点を当てる重要部分を切り取る」の議論の中で「顧客だけでなく社会に目を向け...

前回は、「整理するフレームワークで整理・構造化した知識の中で焦点を当てる重要部分を切り取る」の議論の中で「顧客だけでなく社会に目を向け...

初めての開発プロジェクトの日程見積り法 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その26)

今回は、会社や組織で今まで取り組んだことがない初めて実施する業務をどのように見積もればよいか...

今回は、会社や組織で今まで取り組んだことがない初めて実施する業務をどのように見積もればよいか...

改革をやりきる秘訣とは~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その15)

【目次】 ◆ 両利きの経営に成功する最初で最後の一手 今回は、両利きの経営に成功する最初で最後の一手とはを解説します。 &nbs...

【目次】 ◆ 両利きの経営に成功する最初で最後の一手 今回は、両利きの経営に成功する最初で最後の一手とはを解説します。 &nbs...

「技術マネジメント総合」の活用事例

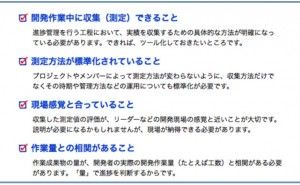

もっと見るソフトウェア開発の成果物による進捗管理 プロジェクト管理の仕組み (その16)

前回は、計画時の見積もり精度を上げるための基準モデルと、進捗を見える化するための基本ツールである基本メトリクスセットのひとつ、作業成果物メトリクスについ...

前回は、計画時の見積もり精度を上げるための基準モデルと、進捗を見える化するための基本ツールである基本メトリクスセットのひとつ、作業成果物メトリクスについ...

女性視点の製品アイデア発想事例

「女性活躍推進」に優れた「なでしこ銘柄」と呼ばれる上場企業が、平成25年度で26社存在します。しかし、私もソニー時代からハードウェアエンジニアですが、モ...

「女性活躍推進」に優れた「なでしこ銘柄」と呼ばれる上場企業が、平成25年度で26社存在します。しかし、私もソニー時代からハードウェアエンジニアですが、モ...

オープンイノベーションにおけるライトハウスカスタマーの事例2件

情報・知識を多様化するコンセプトとして、オープンイノベーションが注目されています。今回は、そのための情報発信先としてのライトハウスカスタマーについて、B...

情報・知識を多様化するコンセプトとして、オープンイノベーションが注目されています。今回は、そのための情報発信先としてのライトハウスカスタマーについて、B...