◆ 儲かるテーマをどう見極めるのか

今回は、研究開発テーマの評価についてです。この記事を読んでいただく事で、研究開発テーマの評価方法について、シンプルで実務的なことがお分かりいただけます。これまで評価している方も、これから評価をなさる方にも、複雑な評価指標によることなく、単純明快に実践できる内容です。

「研究開発テーマの評価をどうするのか?」、「定性的なものを評価するのは難しい」という声は私が開催するセミナーでよく寄せられる質問です。詳しくお聞きしてみると「評価がうまく行っていない」とか「評価に納得性がない」などの言葉をお聞きすることがあります。

研究開発テーマの進捗管理手法である「ステージゲート法」では、Go/Kill(テーマの継続か停止か)という判断がなされますから、Killされたくないテーマオーナー(技術者)が自分のテーマをよく見せようとすることは想像できます。

Killされれば、自分の仕事がなくなっちゃいますからね。誰でも失業はしたくないですし、必死になるのは当然です。技術者としては「なぜ分かってくれないんだ?」となるでしょうけど、経営者としては「分からないものに投資はできない」そんな構図があります。

1. 投資は何倍になればいいの?

一般的に投資では「儲(もう)かるから投資する」と考えがちです。しかし企業における実態は「お金があるから使っている」という状態の会社も少なくありません。

どういうことかといえば、大企業ではある程度、研究開発予算が決められています。例えば売上の○%などです。研究開発部門では、その範囲でやりくりする必要がありますが、ややもするとそのお金を全部支出してもよいという発想になりがちです。「そんなことあるはずがない」と思われるかも知れませんが、現実に存在します。

そこまでひどくないにせよ、自社しか知らなければ、自社の投資が甘いという現実には気づく機会がありません。研究開発投資が何倍になって戻ってくれば良いでしょうか?

このようなことを考える時、2つの問題があります。

一つは相場問題です。

100を投資すると考えると、当然100以上になって戻ってこなければなりませんが、賢明な読者であったとしても「何倍になれば良いのか?」と聞かれると答えられないと思います。というのは、そのような相場があまり一般的ではないからです。

もう一つは、決まったモノサシがないという問題です。

投資の世界では現在価値(NPV)内部収益率(IRR)を用いる方法が一般的かと思いますが、金利やキャッシュフローの見通しなど、複雑なエクセルを使いこなす必要があるものを技術者に求めるのは酷かと思います。そのため、研究開発投資では、NPVやIRRについての指標も広く知られてはいません(実はエクセルを使えば簡単なのですが)。

「何倍だったら適正」という相場もなければ、モノサシもないために、研究開発投資の評価は難しい訳です。そのため「売上の○%」、「技術者一人あたり○円」というコスト的な意味合いの強い評価尺度が世間では一般化しています。

ただ、誤解を恐れずにはっきりいえば、こうしたコスト的な意味合いの評価尺度には意味がありません。なぜなら、経営者感覚に合わないからです。本来、投資であるべき研究開発費がコストとして語られること自体、本質を欠いているのです。

では、どうすれば良いのでしょうか?

2. 本来あるべき姿とは?

結論をいえば、研究開発費は投資です。投資である以上、投資に対するリターンを明確にしなければなりません。

こんなことを書けば「技術の評価は困難だ」とか「技術が評価できないことを分かっていない」と言われそうですが、そのような意見こそ思考停止の産物であるとしかいえません。

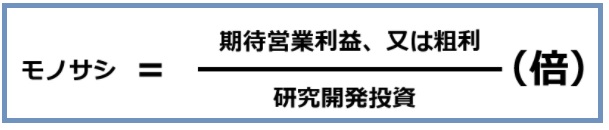

投資に対するリターンを明確にするために、提案したいことが2つあります。一つがモノサシを決めること、もう一つはそのモノサシによる相場感(どの程度が適切なのかの感覚)を持つことです。

それでは、モノサシについて説明します。モノサシは、研究開発費が何倍の利益になって戻ってきたのかを評価するものです。利益は粗利ベースのものと、営業利益ベースのものがあります。

このような指標で評価すれば、投資の良し悪しは明瞭に出てきます。○倍という指標で客観化できるからです。

ただし、注意が必要なことが2つあります。一つは、分母の期待利益がテーマを推進する技術者の主張する金額のため、そのまま受け入れてはいけないということです。

十分な調査をした上で市場規模やシェアを推定して、取れる利益がどの程度かを推定しなければなりません。そうしないと、分子が過大なものになってしまいます。

もう一つは、市場が成熟していて見えやすい場合は確度を高く見積もっても良いのですが、市場がこれから立ち上がる場合は、確度を高く見積もってはいけないという点です。市場が萌芽(ほうが)期や拡大期というのは、不確実性が高いからです。

このような注意点も含め、社内でルール化する必要がありますが、社内でルールを策定しさえすれば、定量評価をすることができます。

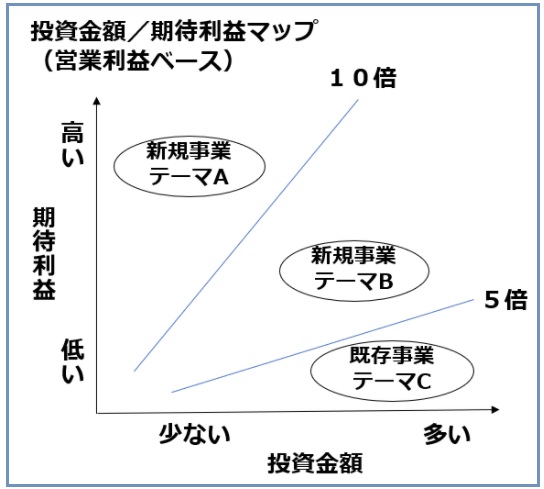

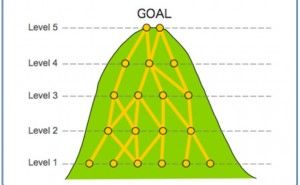

3. 研究開発テーマの評価イメージ

前述のような注意点に注意すれば、上記の指標は非常に使えるものとなります。例えば、以下の図は横軸に投資金額、縦軸に期待利益をとったグラフです。期待利益は営業利益ベースのものですが5倍、10倍などの線は、利益が投資...