伸びる金型メーカーの秘訣 (その6)で取り上げるメーカーは、愛知県にあるD社です。同社は、旋盤加工を中心にマシニングによるフライス加工や放電加工まで幅広く対応することで、機械部品や金型部品の製作を行っている従業員7名の部品加工メーカーです。今回は、中小製造業に多い人事面の対策事例として紹介します。

1. 中小製造業に多い人事面の問題

筆者が対応させていただく企業のほとんどは人事制度がないことが多く、その理由は主に次の2つです。

(1) 中途採用が多く新卒採用が少ない。年齢と技能が合致しないことが多く、給与設定が難しい。

(2) 将来的に会社業績が不透明であるため資金余力を蓄えておく必要があり定期昇給に躊躇してしまう。

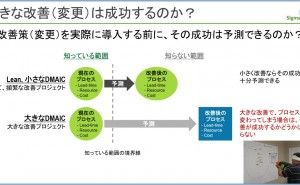

これらの理由によって中小製造業は人材の定着率も上がらないといった課題を慢性的に持っており、本来長い年月をかけ感覚的な技能を身につけていかなければならない金型技術者の育成と新陳代謝が進まないといった現状があります。このような理由から、多くの中小製造業が採用した従業員の短期的成果を求めるようになり、ユーザーインタフェースが進化したNC機によりそれが可能になりましたが、応用力の伸び悩みに苦しんでいる企業が多いようです。

これにはネット社会が進んだことが背景としてあります。例えば、ダイス鋼の切削加工をする際、最適な工具や加工条件などが、今では簡単にネット検索で調べることができます。非常に便利になった反面、「ちょっとやってみよう」「試してみよう」といったチャレンジをしない風潮になってしまいました。これもネット検索ですぐに答えが手に入るためです。

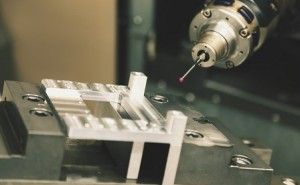

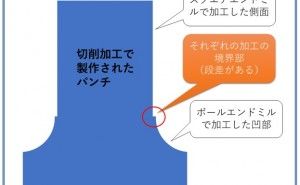

しかし、ポケット切削加工一つとっても、正解と失敗といったイチゼロの考えではなく、例えば10通りの方法で削れば10通りの結果・事象があると考えるべきです。工具の折れ方もさまざまです。シャンクから折れるのか、刃先が磨耗するのか、刃先のどこが摩耗するのか、その結果から得たことが、次の方法や条件を考える際の自分のデータベースとなるのです。可能な限り、色々なチャレンジを自らの手で経験し、自分の引き出しを増やしていく方が良いでしょう。

2. D社のコアコンピタンス

同社の強みとして、次のようなものがあります。

(1) 多くの機械を用いる多工程の加工を内製でワンストップ対応できる。

(2) 多品種小ロット生産について特に短納期で対応できる。

(3) 技術習得に意欲の高い若手技術者が揃っている。

(4) 汎用旋盤など、NCに頼らない機械加工の経験豊富な堀部社長が丁寧に技能を教えており、各技術者は、品質・コストのバランスを考慮した最適な工法の選定ができる。

上記(4)に、若手技術者の伸び悩み解決のヒントがあります。前述したように、投資コストが大きいNC機の稼働率を優先するため、汎用機の操作経験がない機械オペレーターが多くなりました。このため、例えば、高精度が必要でない部品であっても、NCがないと切削や穴あけができないといった者も多くなりました。同社のものづくりは、汎用旋盤を基軸とする考え方が全ての技術者に浸透しており、コストと品質、リードタイムに見合った最適な工法を選定してものづくりを行うことができます。

3. 技術者のモチベーションと労務費の問題

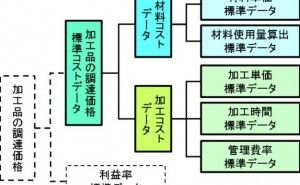

部品加工業の製造原価は、主に材料費、労務費、減価償却費、外注加工費等からなりますが、このうち労務費について、特に金型や機械加工の仕事は、技術者の技能に依存しており、個々の技術者のスキルと給与とのバランスはインセンティブに繋がるため、慎重に決めるべきです。実際に、技術者の労務費の問題として、次のようなことがあります。

・辞められては困る従業員の給与が過大になりがちである。

・従業員全員の労務費合計額が他社と比べて適正かどうかわからない。

・基本給を決める際の評価基準がよくわからない。

・一度、基本給を上げてしまうと業績が低迷した時が不安である。

同社については、年齢や経験年数等による給与基準や昇給制度がまだ明確に規定されておらず、今後労務費合計額と会社業績のバランスが取れなくなったとき、粗利益を圧迫してしまうのではないかという不安がありました。そこで労働分配率で経営分析したところ、問題はなくむしろ良好でしたが、従業員が希望している給与額を支払っていくと、今後将来に向けて労務費を含む製造コストが釣り合わなくなるという懸念がありました。

4. 人事制度導入で従業員の意欲と労務費を管理

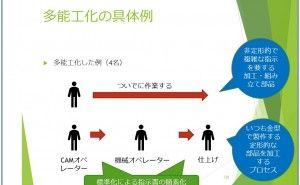

D社は、従業員の理解と労務費管理を両立するための人事制度導入を行いました。具体的には、等級制度、報酬制度、評価制度の3つです。特にマネジメント職だけではなく、専門技術を極めていこうとする従業員についても、別ルートで評価される中小製造業向きの制度も導入しました。

◆導入した制度のポイント

・将来に渡って定着率を高めるため、毎年の昇給額を「見える化」する。

・労務費合計額を肥大させないため、昇給額を計画的に長期管理する。

・モチベーションを高めるため、従業員一人ひとり評価基準を期初に伝える。

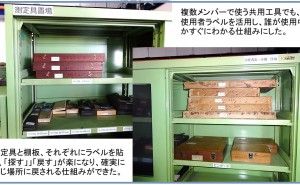

また、管理職に向く従業員と専門職に向く従業員とタイプが分かれますが、注意したいのは、必ずしも腕の立つ職人が工場長に向くわけではないという点です。多くの中小製造業を見ていると、この工場長の考え方によって工場内の風景が全く異なっています。例えば、5Sが整っているかどうかという点です。

①ものづくりをするのか、②人づくり・会社づくりをするのか、工場長が①②どちらを重視するのかで大きく会社の方向性が違ってきます。同社は、求める工場長のあるべき姿とその報酬額、また各等級とその報酬額を労務費合計額とのバランスまで考慮しながら設定していました。

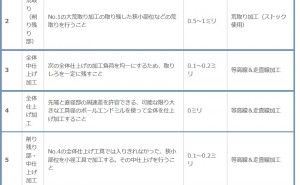

◆等級についての行動規準

見習い職レベル:指示を仰がないとまだ作業ができない。

一般職レベル :指示がなくとも自分の職務を全うできる。

主任レベル :技能面で担当業務の指導ができる。

係長レベ...