【製品設計:ミス防止対策 連載目次】

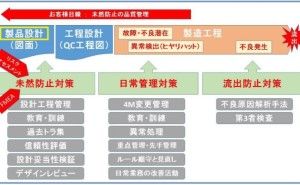

前回のその4に続いて解説します。設計品質を向上させたいと考えている企業は多いと思います。しかし、どのようにすれば設計品質が向上するのか、技術者の教育か、あるいは仕組みの改善か、あるいは設計手法の導入なのか、では、最初に設計品質とは何かを整理してみましょう。

1.商品の品質

品質を商品開発の流れで見ると以下の4つに分類できます。

(1) 企画品質:商品企画段階で決める品質

消費者が要求している品質を見極め、商品コンセプトに盛り込む品質

(2) 設計品質:企画された商品の構造や動作を規定する作業の品質

企画段階で決定された内容(仕様書)に基づいて、作成される設計図面部品表として作り込んだ品質で、設計者が自社の保有する固有技術や自分のアイデア等を盛り込んで目標の機能、コストを達成させたもの

(3) 製造品質:実際に製造されたものの品質

設計時には、製造を考慮して作り易く、ミスが起きにくい設計的な考慮が必要になる

(4) 使用品質:実際にその商品を使用したときの品質

様々な使用環境の中で、様々な使い方をした時に故障や事故が起きないこと、または故障しても安全な事が求められる

一言で設計品質と言っても、企画品質を向上させたいのか、設計工程そのものの品質を向上させたいのか、そして、市場に出てからの信頼性を向上させたいのか、それらによって、論点が違ってきます。特に(4)使用品質は、近年においては特に重要な品質となっています。

2. 商品コンセプトを明確にする

設計と言った時に、設計データ(図面)をCADで作成すること、試作品としてモックアップを作ることなど、これらも設計の一部であることは確かです。しかし、設計段階で、一番重要な事は何でしょうか、それは、ずばり商品コンセプトを決めることです。一般消費者向け商品を開発する場合は、特に誰に、どのような商品を、いくらで提供するかが重要になります。

企業からの受注設計品においても、考え方は同じですが、こちらの場合は発注企業がそのことを考えているので、受注企業は、発注側の考えを商品仕様書にまとめ、何を、いくらで作るのかを明確にすることから始めます。ところが、往々にして、この事を明確にしないまま商品化を進めた結果、失敗するケースが多いのです。設計問題で、発注企業との「仕様確認漏れ」は非常に多く発生します。一般市場向け商品では、顧客は仕様書は提示してくれないので、顧客の意に反した商品を作った場合は全く買って貰えない事になってしまいます。

開発設計の第一ステップは、商品企画をしっかり行うことです。新規性の高い設計になればなるほど、この事は重要になります。QFD(品質機能展開)は、上記の企画品質を漏れなく実施するための手法で、もやもやとした顧客要求を明確にして、品質特性に落とし込む作業を行います。

スマートフォンを例に取って見ると軽くて、画面が広く、明るい、それでいて電池寿命が長いスマホが人気がある。とすると、これを実現するためには、

・重量は何グラム以下にする

・液晶パネルは何インチにする

・明るさは何カンデラにする

・電池は何mAHにする

曖昧な要求を品質特性に置き換え、『具体的な数値』で表現します。そして、この品質特性を基に、部品や材料の選定、構造の検討などの具体的作業に入っていきます。重ねて言うと、この品質特性に落とし込む作業として、「商品企画」と「設計仕様」を明確にすることです。このことで、『設計品質』のほとんどが決まると言っても良いでしょう。

3. 設計仕様の明確化

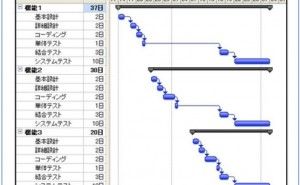

設計仕様(書)は、設計作業のインプット情報となり、この後、インプット情報に基づいて具体的な設計作業に入ります。設計のアウトプットは図面(構造図、組立図、部品表)などです。ミスを起こさないためには、過去に実績がある図面を流用する、標準品を使用する、シミュレーションを実施するなどして設計を進めます。各設計ステップでデザインレビューを実施して次のステップへ進みます。

デザインレビューでは、過去に発生した問題がまた起きないかの検証を製造部門、保守サービス部門も交え、製造上の問題点や、保守上の問題点を洗い出し、設計へフィードバックします。

(1) 企画品質:商品企画段階で決まる品質

・商品コンセプトの明確化

(誰に、どんな商品を、いくらで提供するか)

・商品仕様の明確化

(商品コンセプトを品質特性に落とし込む)

(2) 設計品質:具体設計段階で決まる品質

・設計インプット(商品仕様)を正しく理解

・設計アウトプット(図面)を検証

・過去に発生した問題のフィードバック

・製造牲、保守性も考慮した設計

・実際に試作して設計通りのものか確認する

以上...

スマートフォンを例に取って見ると軽くて、画面が広く、明るい、それでいて電池寿命が長いスマホが人気がある。とすると、これを実現するためには、

スマートフォンを例に取って見ると軽くて、画面が広く、明るい、それでいて電池寿命が長いスマホが人気がある。とすると、これを実現するためには、