【設計部門の仕組み構築 連載目次】

TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の「関係性の種類」の中の「(3)包含」につ...

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の「関係性の種類」の中の「(3)包含」につ...

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その169)へのリンク】 これまでアナロジーと体感につい...

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その169)へのリンク】 これまでアナロジーと体感につい...

1. 新規事業や新商品の立ち上げは、なぜスピードが問われるのか 新規事業や新商品の立ち上げをミッションに活動する際に必ずといっていいほどトップから...

1. 新規事業や新商品の立ち上げは、なぜスピードが問われるのか 新規事業や新商品の立ち上げをミッションに活動する際に必ずといっていいほどトップから...

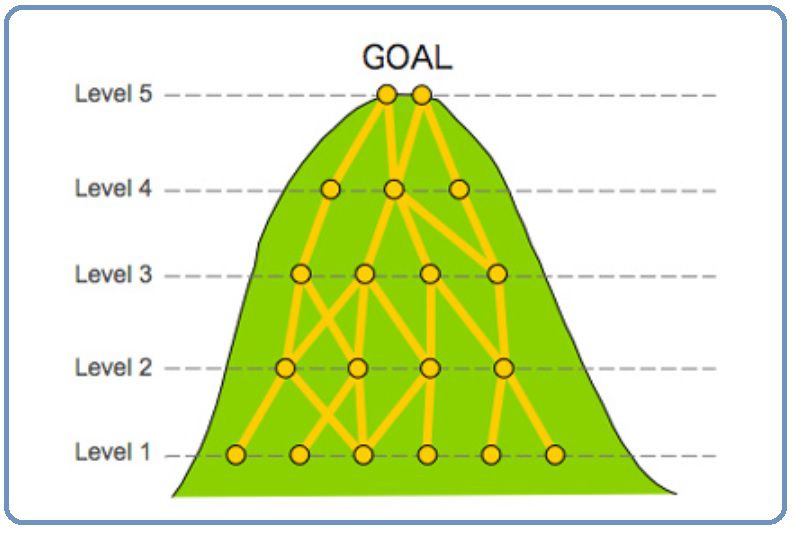

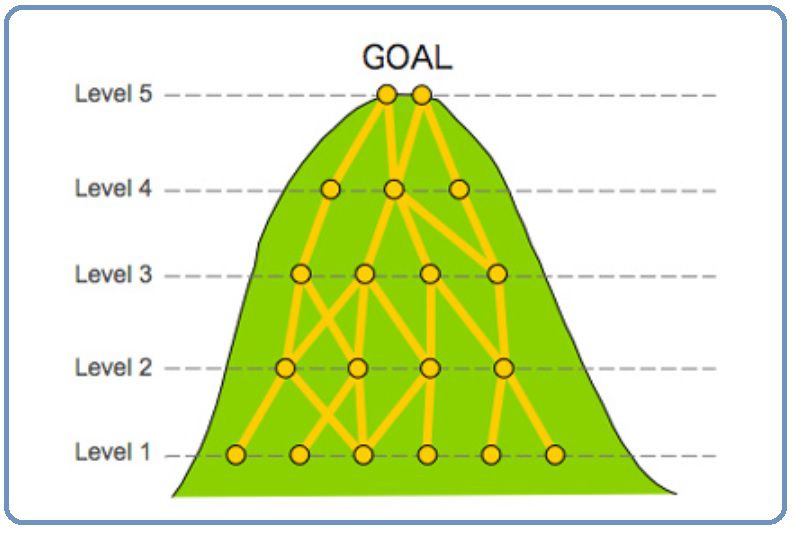

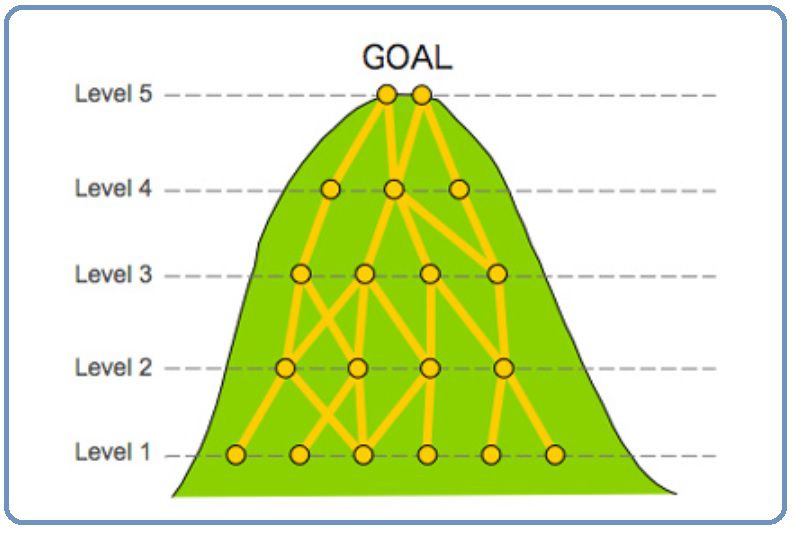

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

今回は、設計の進捗管理の方法についてみていきます。設計の進捗管理は、どの企業においても難しいという意見をお聞きします。その理...

今回は、設計の進捗管理の方法についてみていきます。設計の進捗管理は、どの企業においても難しいという意見をお聞きします。その理...

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします