1. 金型製造にまつわる全般知識

2. コンサルティングの内容

(2) 金型構造と金型設計に必要な知識

(3) 金型で使われる金属材料の基礎と使いかた

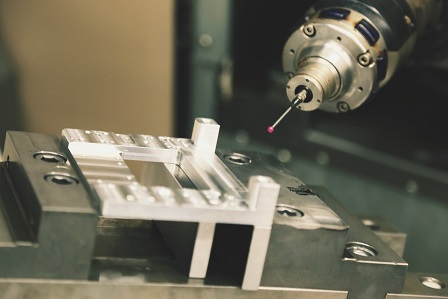

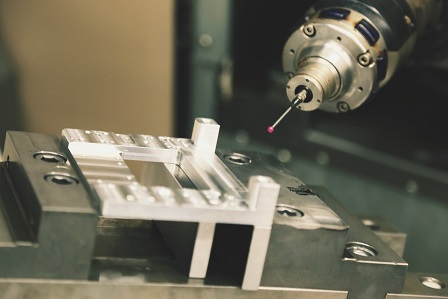

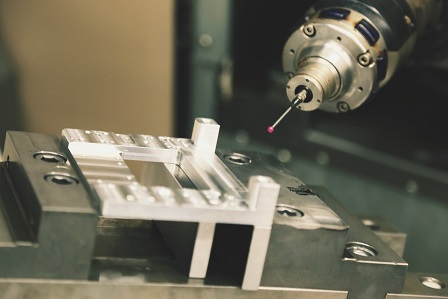

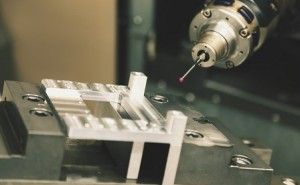

(4) 金型製作で用いられる機械加工全般と使い分け

(5) 切削加工概論

(6) 2次元・3次元 CAD/CAM 研修

(7) 金型製作における工程管理と原価計算

TOP

続きを読むには・・・

村上 英樹

金型・部品加工業専門コンサルティングです!販路開拓・生産改善・外注費削減の3つを支援するトライアングル支援パッケージ、技術を起点とする新しい経営コンサルタント

金型・部品加工業専門コンサルティングです!販路開拓・生産改善・外注費削減の3つを支援するトライアングル支援パッケージ、技術を起点とする新しい経営コンサルタント

現在記事

日本版デュアルシステムについては、基盤整備センターが2019年12月に発行した「技能と技術」誌2019年4号に掲載された調査研究報告「...

日本版デュアルシステムについては、基盤整備センターが2019年12月に発行した「技能と技術」誌2019年4号に掲載された調査研究報告「...

前回のその1に続いて解説します。組織における決め事、ルールというのは、その組織のノウハウの結晶であるはずです。過去に様々な問題や失敗を体験してきた結果、...

前回のその1に続いて解説します。組織における決め事、ルールというのは、その組織のノウハウの結晶であるはずです。過去に様々な問題や失敗を体験してきた結果、...

◆計測の精度と不確かさとは 設計や生産の現場では、製品の性能試験や計量の目的でさまざまな物理...

◆計測の精度と不確かさとは 設計や生産の現場では、製品の性能試験や計量の目的でさまざまな物理...

今回は、次のような、ハード系の単品装置で成り立ってきた電機メーカーを事例として、多様なハード技術を持つ会社とIoT対応について考えま...

今回は、次のような、ハード系の単品装置で成り立ってきた電機メーカーを事例として、多様なハード技術を持つ会社とIoT対応について考えま...

1. 当たり前のことも知らなければできないことを認識せよ ある時取引先に品質が良くないと言うクレームの文書を一斉に配布することになりました。文面は...

1. 当たり前のことも知らなければできないことを認識せよ ある時取引先に品質が良くないと言うクレームの文書を一斉に配布することになりました。文面は...

今回は、すでに量産体制に入った金型において、例えば故障や製品不良が起こった際に行う金型改修の...

今回は、すでに量産体制に入った金型において、例えば故障や製品不良が起こった際に行う金型改修の...

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします