未来志向で見直す自社の強み 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その24)

1. 自社独自の強みが重要である2つの理由

(1) 自社の強みは、収益に直結する大きな顧客価値を生み出す

(2) 自社の強みの独自性は、他社が実現できない顧客価値を実現する

2. 自社の強みは陳腐化する運命にある3つの理由

理由1:時の経過とともに、自社独自の強みが生み出す顧客価値を顧客が求めなくなる

理由2:時の経過とともに、自社独自の強みが他の手段により代替される

理由3:時の経過とともに、同じ強みを他社も持つようになる

3. 新しい自社の強みを創出しなければならない

4. 何を自社独自の強みとすべきかを未来志向で考え設定する

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る調査結果は記録しカテゴライズする 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その17)

新規事業・新商品開発を行うにあたって実施する、ベンチマークや市場調査など調査をした、そのままになっていま...

新規事業・新商品開発を行うにあたって実施する、ベンチマークや市場調査など調査をした、そのままになっていま...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その181)妄想とイノベーション創出

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 国内最多のものづくりに関するセミナー掲載中! ものづく...

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 国内最多のものづくりに関するセミナー掲載中! ものづく...

メカトロ設計の3要素 【連載記事紹介】

◆メカトロ設計 高度化するとは、メカトロ化することに等しいのです。メカトロニクスは物質(メカ)、エネルギー(エレキ)、情報(ソフト)...

◆メカトロ設計 高度化するとは、メカトロ化することに等しいのです。メカトロニクスは物質(メカ)、エネルギー(エレキ)、情報(ソフト)...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る生産性向上の鍵、イノベーションへの挑戦

今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...

今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...

コアコンピタンスを生かした開発と販売の発展とは

今回は、次のような想定企業の状況で、自社の独自技術を生かした製品開発と販売方法について解説します。 1. 想定企業の経営状況...

今回は、次のような想定企業の状況で、自社の独自技術を生かした製品開発と販売方法について解説します。 1. 想定企業の経営状況...

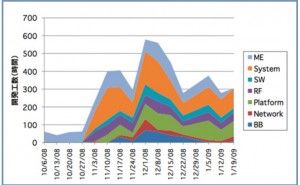

プロジェクトの問題を見極める1 プロジェクト管理の仕組み (その23)

進捗管理のための基本メトリクスセットのひとつである開発工数メトリクスについて解説していますが、前回は、プロジェクト構造(WBS)軸とアクティビティ軸のそ...

進捗管理のための基本メトリクスセットのひとつである開発工数メトリクスについて解説していますが、前回は、プロジェクト構造(WBS)軸とアクティビティ軸のそ...