自社の強みとは 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その23)

1. 自社の強みは更に強化し、そうでないものは外部に求める

2. 強み設定の軸:VRIOとは

(1) Value(経済価値)

(2) Rearity(希少性)

(3) Imitability(模倣の困難性)

(4) Organization(組織)

3. 強みの設定における未来志向の重要性

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る『価値づくり』の研究開発マネジメント (その14)

今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の5つ目、「オープンイノベーションによる研究開発に関わる固定費の変動費化」...

今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の5つ目、「オープンイノベーションによる研究開発に関わる固定費の変動費化」...

発展段階「期」について 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その63)

今回も、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」の解説です。今回は、発展段階(「期」)ついて解説します。 ◆関連解...

今回も、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」の解説です。今回は、発展段階(「期」)ついて解説します。 ◆関連解...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その172) 物になったと仮定して

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その171)へのリンク】 これまでアナロ...

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その171)へのリンク】 これまでアナロ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見るプリウスの開発事例から学ぶ画期的挑戦

トヨタ・プリウスが1997年に世界初の量産ハイブリッド車として市場に出た時は大きな衝撃を社会にもたらしました。2009年に20万8876台を売り上げ、...

トヨタ・プリウスが1997年に世界初の量産ハイブリッド車として市場に出た時は大きな衝撃を社会にもたらしました。2009年に20万8876台を売り上げ、...

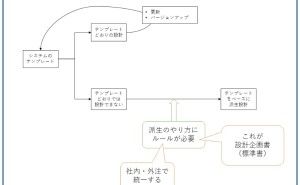

テンプレート方式・データベース方式の図面管理とは

今回は、金型メーカー・機械装置製造メーカーなど、社内で継続的に図面を更新していく場合の管理方法について解説します...

今回は、金型メーカー・機械装置製造メーカーなど、社内で継続的に図面を更新していく場合の管理方法について解説します...

設計部門の課題と原因分析(その1)

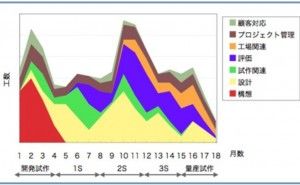

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...