『価値づくり』の研究開発マネジメント (その14)

◆オープンイノベーションによる研究開発に関わる固定費の変動費化の効果

(1)研究開発テーマへの取り組みの自由度が向上する効果

(2)長期的な売上減への対処が容易になる効果

(3)ROA(Return on Asset)の向上効果

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る技術承継への道のり 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その45)

国内産業の課題の一つにもなっている「事業承継」、あなたの会社・組織の技術資産は、承継の仕組み...

国内産業の課題の一つにもなっている「事業承継」、あなたの会社・組織の技術資産は、承継の仕組み...

目的達成と自分の成長 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その82)

現在エドワード・デシの4段階理論に基づき、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しています。 ◆関連解説記事『技術マネジメント...

現在エドワード・デシの4段階理論に基づき、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しています。 ◆関連解説記事『技術マネジメント...

ロボットとの共存とは

今回はロボットと人間の感情について考えます。2020年4月現在、新型コロナウィルス感染による肺炎騒動で世界中が先の見えない状況です。このような中、外...

今回はロボットと人間の感情について考えます。2020年4月現在、新型コロナウィルス感染による肺炎騒動で世界中が先の見えない状況です。このような中、外...

「技術マネジメント総合」の活用事例

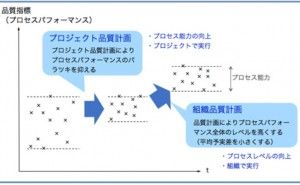

もっと見るマトリクス体制での品質保証2 プロジェクト管理の仕組み (その31)

前回のマトリクス体制での品質保証1に続いて解説します。品質計画は、製品開発に必要となる手順やリソースが誰によっていつ適用されるかを明確にした個別製品の開...

前回のマトリクス体制での品質保証1に続いて解説します。品質計画は、製品開発に必要となる手順やリソースが誰によっていつ適用されるかを明確にした個別製品の開...

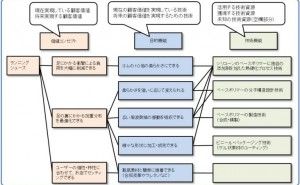

R&Dの価値創造力を高めるシンプルツール、iMapとは、

技術経営とは、「企業の経営資源である技術を経営戦略の中核に位置づけ、顧客価値の創造へ向けて、その獲得・強化・活用を戦略的に行うことにより、継続的な企業の...

技術経営とは、「企業の経営資源である技術を経営戦略の中核に位置づけ、顧客価値の創造へ向けて、その獲得・強化・活用を戦略的に行うことにより、継続的な企業の...

富士フィルムにおけるコア技術の活用戦略

本業であるフィルム事業がなくなることを経験した、富士フィルムの技術の棚卸活動は注目に値します。アスタリフトや液晶用フィルムは、フィルム事業で培ったコア技...

本業であるフィルム事業がなくなることを経験した、富士フィルムの技術の棚卸活動は注目に値します。アスタリフトや液晶用フィルムは、フィルム事業で培ったコア技...