研究者自身が感じる脅威とは 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その21)

1. 研究者自身が感じる個人的な脅威とは

2. 研究者自身が脅威と感じることへの対応策

(1) オープンイノベーション経営への転換をコミットメント

(2) 強化すべき技術分野とそうでない分野を明確にする

(3) コア技術以外の研究者は「協創」推進者として位置付ける

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るブレスト、まだやってるの?~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その30)

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「新規事業...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「新規事業...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その177) 妄想とイノベーション創出

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...

エコシステムの国際比較 オープンイノベーションとは(その3)

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る金型メーカー設計部門の業務診断事例

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

プラント建設業者の効率的・効果的な探し方とは

今回は、配管、土木建築、電気・計装、機器の設計を担当する設計業者に設計を注文する事例で、大型プラント建設に対応できるような業者を効率...

今回は、配管、土木建築、電気・計装、機器の設計を担当する設計業者に設計を注文する事例で、大型プラント建設に対応できるような業者を効率...

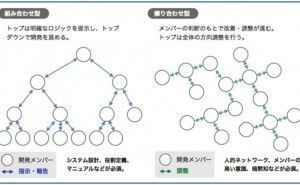

擦り合わせ型と組み合わせ型、目指すべき開発体制とは(その3)

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...