『価値づくり』の研究開発マネジメント (その12)

1.コマツの商品開発

2.オープンイノベーションの世界での「競争原理」の意味

3.定義すべき自社の強みとは

(1)自社の強みの定義の時間的視点

(2)自社の強みの定義の広さ

(3)自社が定義する自社の強みの数

4.今こそ自社の強みを明らかにした経営が求められる

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る設計部門のマネジメント【厳選記事紹介】おすすめセミナーもご紹介

設計部門のマネジメント、厳選記事が無料でお読みいただけます! ◆設計部門のマネジメント 多くの製品開発は、開発着手...

設計部門のマネジメント、厳選記事が無料でお読みいただけます! ◆設計部門のマネジメント 多くの製品開発は、開発着手...

技術開発戦略の6つの判断基準

1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...

1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...

技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その32)

前回の『価値づくり』に向けての三位一体の技術戦略 第2回では、『価値づくり』に向けての三位一体モデルのスパーク(新結合)の原料に...

前回の『価値づくり』に向けての三位一体の技術戦略 第2回では、『価値づくり』に向けての三位一体モデルのスパーク(新結合)の原料に...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る追求するのは擦り合わせ能力を活かすマネジメント(その3)

前回のその2に続いて解説します。図15は製品開発(設計)における調整の仕組みを詳細化したものです。「可視化」「分析」「視点切り替え」3つの要素から成り立...

前回のその2に続いて解説します。図15は製品開発(設計)における調整の仕組みを詳細化したものです。「可視化」「分析」「視点切り替え」3つの要素から成り立...

技術系リーダーとして身に付けておくべきスキルとは

企業の成長のためには、従来の事業の延長線上に留まることなく、積極的に新製品や新規事業の創出、...

企業の成長のためには、従来の事業の延長線上に留まることなく、積極的に新製品や新規事業の創出、...

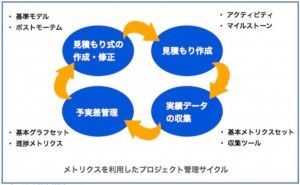

進捗の可視化は必要最小限にするのがポイント(その1)

1. メトリクスによる進捗管理サイクル 進捗管理とは、作成した計画にもとづいて現在の状況を把握することと、計画と実績に...

1. メトリクスによる進捗管理サイクル 進捗管理とは、作成した計画にもとづいて現在の状況を把握することと、計画と実績に...