『価値づくり』の研究開発マネジメント (その6)

1.コア技術を継続して強化するという視点を持つ企業は少ない理由

2.コア技術設定は完全にCEOマター

3.コア技術設定を戦略的に意思決定する

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るイノベーション 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その142)

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

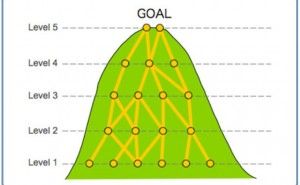

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その24)

前回はKETICモデルの中の知識(Knowledge)の内、技術知識について解説しました。その中で、3Mや村田製作所のイノベーションの実現に向けての仕組...

前回はKETICモデルの中の知識(Knowledge)の内、技術知識について解説しました。その中で、3Mや村田製作所のイノベーションの実現に向けての仕組...

市場調査は仮説と検証の繰り返し

◆素材メーカーの市場調査を考える 市場開発には市場深耕型と新規市場開拓型の大きく2つのアプローチがあります。このアプローチには既存製品の拡販は含ま...

◆素材メーカーの市場調査を考える 市場開発には市場深耕型と新規市場開拓型の大きく2つのアプローチがあります。このアプローチには既存製品の拡販は含ま...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る設計部門の仕組み構築(その1)

【設計部門の仕組み構築 連載目次】 1. 設計部門の仕組み構築 2. 設計部門の仕組み構築(解決すべき根本原因) 3. 設計部門の仕組み構築(具...

【設計部門の仕組み構築 連載目次】 1. 設計部門の仕組み構築 2. 設計部門の仕組み構築(解決すべき根本原因) 3. 設計部門の仕組み構築(具...

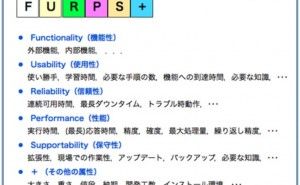

システム設計5 プロジェクト管理の仕組み (その37)

それでは、機能以外にも注目してシステム要件をリストアップするにはどうしたらよいでしょうか、 そのための手法として FURPS+ を紹介したいと思います。...

それでは、機能以外にも注目してシステム要件をリストアップするにはどうしたらよいでしょうか、 そのための手法として FURPS+ を紹介したいと思います。...

新技術の特長活かした新規事業機会創出に向けて

※イメージ画像 1. 電子部品業界を牽引 ~ リバーエレテック社 今回は水晶振動子や水晶発振器を中心に業界のリーディングカンパニー...

※イメージ画像 1. 電子部品業界を牽引 ~ リバーエレテック社 今回は水晶振動子や水晶発振器を中心に業界のリーディングカンパニー...