クレーム対応の実態 クレーム対応とは(その5)

1. 顧客が腹を立てている

(3) 火に油を注いだ一流企業の対応

筆者のご承諾により、抜粋を連載

続きを読むには・・・

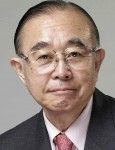

この記事の著者

株式会社武田マネジメントシステムス(TMS)

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この記事の著者

武田 哲男

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この連載の他の記事

現在記事

「CSM(CS経営)」の他のキーワード解説記事

もっと見るクレーム顧客の信頼をつかむ訪問面談のコツ クレーム対応とは(その20)

前回のクレーム対応とは(その19)に続いて解説します。 2. 今後の対応日程の伝え方、「安心と信頼」を示すこと クレ...

前回のクレーム対応とは(その19)に続いて解説します。 2. 今後の対応日程の伝え方、「安心と信頼」を示すこと クレ...

CSは一過性のブームではない CS経営(その11)

前回のサービスの現場崩壊(その10)に続いて解説します。 ◆本物の顧客満足の話をしよう 1. そもそも顧客満足(CS)とは何か:CS...

前回のサービスの現場崩壊(その10)に続いて解説します。 ◆本物の顧客満足の話をしよう 1. そもそも顧客満足(CS)とは何か:CS...

現場力を上げるには CS経営(その8)

◆なぜ、分業課・モジュール化は人間性を阻害するのか 3. 分業化、専門化が行き着く先 乗用車の専門メーカーで、一生バンパーの研...

◆なぜ、分業課・モジュール化は人間性を阻害するのか 3. 分業化、専門化が行き着く先 乗用車の専門メーカーで、一生バンパーの研...

「CSM(CS経営)」の活用事例

もっと見る顧客満足度ゼロとは お客様の満足を得る(その1)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

当たり前だけでは顧客満足は得られない お客様の満足を得る(その2)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...