▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

「私だけでは明言は出来ないがやるしかない」と力強く会議を締めくくったのは技術担当役員のAさんでした。場所は役員室、社長含めた全取締役が出る経営会議において、技術部門のラインマネージャーが作った経営改革案について報告を受けた締めの挨拶でした。Aさんの上司である社長が臨席していたので、自分ひとりでは決められないという趣旨で「明言できない」と言われたのは、周りにいる全員が理解しました。それでも「いつもと違うな」と感じたのは、Aさんがいつものような口調ではなく、力強く言われたことでした。

場面について説明を加えさせてください。これは私の実施する研修の一幕です。先述のラインマネージャーというのは、課長職・部長職のことです。ラインマネージャーは通常部下を持って業務を行いますが、この業務には通常業務である技術開発に加えて新たなテーマの創出があります。このテーマの創出というのは「儲かる技術開発テーマ」を提案することです。要するに、ラインマネージャが(通常業務に加えて)部下に儲かる技術開発テーマを創出させる必要がある訳ですが、これが難題なのです。理由はいくつかあるのですが、最大のものが時間です。通常業務で100%の時間を費やしているのに、さらにテーマの創出となると時間が足りないのです。

このように「通常業務も、新規テーマも」と無理難題を要求されるのがラインマネージャーや技術者なのですが、言うまでもなく業務時間には限りがあります。多くの場合、通常業務を優先させてしまい「新規テーマが出ない」という結果になりがちで、Aさんの会社でも同じような事が起こっていました。このような状態を改善するには時間を捻出することが必要なのですが、この会社ではなぜか時間の捻出はなされず、ただラインマネージャーが部下の技術者に「頑張れ」ということが続いていました。このような問題を解決するためにラインマネージャー向けの研修を行うこととなった、という訳です。

1. 問題の背景、社長が無理を突きつけて無理だということを理解しようとしない

なぜ時間の捻出が行われず、ラインマネージャーが部下に「頑張れ」と言うしかなかったのでしょうか? ラインマネージャーが無能だったという訳ではありません。Aさんの会社は世間では一流企業で人材も一流でした。そのため闇雲にとにかく頑張るという人材ばかりではありま...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

「私だけでは明言は出来ないがやるしかない」と力強く会議を締めくくったのは技術担当役員のAさんでした。場所は役員室、社長含めた全取締役が出る経営会議において、技術部門のラインマネージャーが作った経営改革案について報告を受けた締めの挨拶でした。Aさんの上司である社長が臨席していたので、自分ひとりでは決められないという趣旨で「明言できない」と言われたのは、周りにいる全員が理解しました。それでも「いつもと違うな」と感じたのは、Aさんがいつものような口調ではなく、力強く言われたことでした。

場面について説明を加えさせてください。これは私の実施する研修の一幕です。先述のラインマネージャーというのは、課長職・部長職のことです。ラインマネージャーは通常部下を持って業務を行いますが、この業務には通常業務である技術開発に加えて新たなテーマの創出があります。このテーマの創出というのは「儲かる技術開発テーマ」を提案することです。要するに、ラインマネージャが(通常業務に加えて)部下に儲かる技術開発テーマを創出させる必要がある訳ですが、これが難題なのです。理由はいくつかあるのですが、最大のものが時間です。通常業務で100%の時間を費やしているのに、さらにテーマの創出となると時間が足りないのです。

このように「通常業務も、新規テーマも」と無理難題を要求されるのがラインマネージャーや技術者なのですが、言うまでもなく業務時間には限りがあります。多くの場合、通常業務を優先させてしまい「新規テーマが出ない」という結果になりがちで、Aさんの会社でも同じような事が起こっていました。このような状態を改善するには時間を捻出することが必要なのですが、この会社ではなぜか時間の捻出はなされず、ただラインマネージャーが部下の技術者に「頑張れ」ということが続いていました。このような問題を解決するためにラインマネージャー向けの研修を行うこととなった、という訳です。

1. 問題の背景、社長が無理を突きつけて無理だということを理解しようとしない

なぜ時間の捻出が行われず、ラインマネージャーが部下に「頑張れ」と言うしかなかったのでしょうか? ラインマネージャーが無能だったという訳ではありません。Aさんの会社は世間では一流企業で人材も一流でした。そのため闇雲にとにかく頑張るという人材ばかりではありませんでした。「通常業務も、新規テーマも」という要求には無理があることがラインマネージャには明白だったようです。

無理だと認識しながら「頑張れ」と言うしかない。その背景には、ラインマネージャーには「言いにくい」問題がありました。一度でも会社員として働いた事があればお分かりいただけると思いますが、会社において上司を批判するのは自分の評価を下げる行為のため、出来ません。それと同じ事がこの会社でもありました。

そう、ラインマネージャーの上司はAさんだったのです。Aさんが「通常業務も、新規テーマも」と言うために、ラインマネージャーは異を唱えることができない。そのため、無理難題と知りつつ部下に要求せざるを得ない。そんな背景があったという訳です。

だったら上司のAさんが無能だったんじゃないか?「通常業務も、新規テーマも」という要求は無理なことが部下にも明白なんだから、そういう指示をする上司がおかしいのでは?読者の皆さんはそう思われるかもしれません。しかし、そうとは言えない所に、この問題の複雑さはあります。

最初に触れた通り、Aさんは技術担当役員です。さらに言えば技術部門の生え抜きでした。そのため職場の環境はよく知っています。当然、部下のラインマネージャーが分かることを、Aさんが分からないはずはないのです。部下が「無理難題」と感じることをAさんも分かっていた、という訳です。

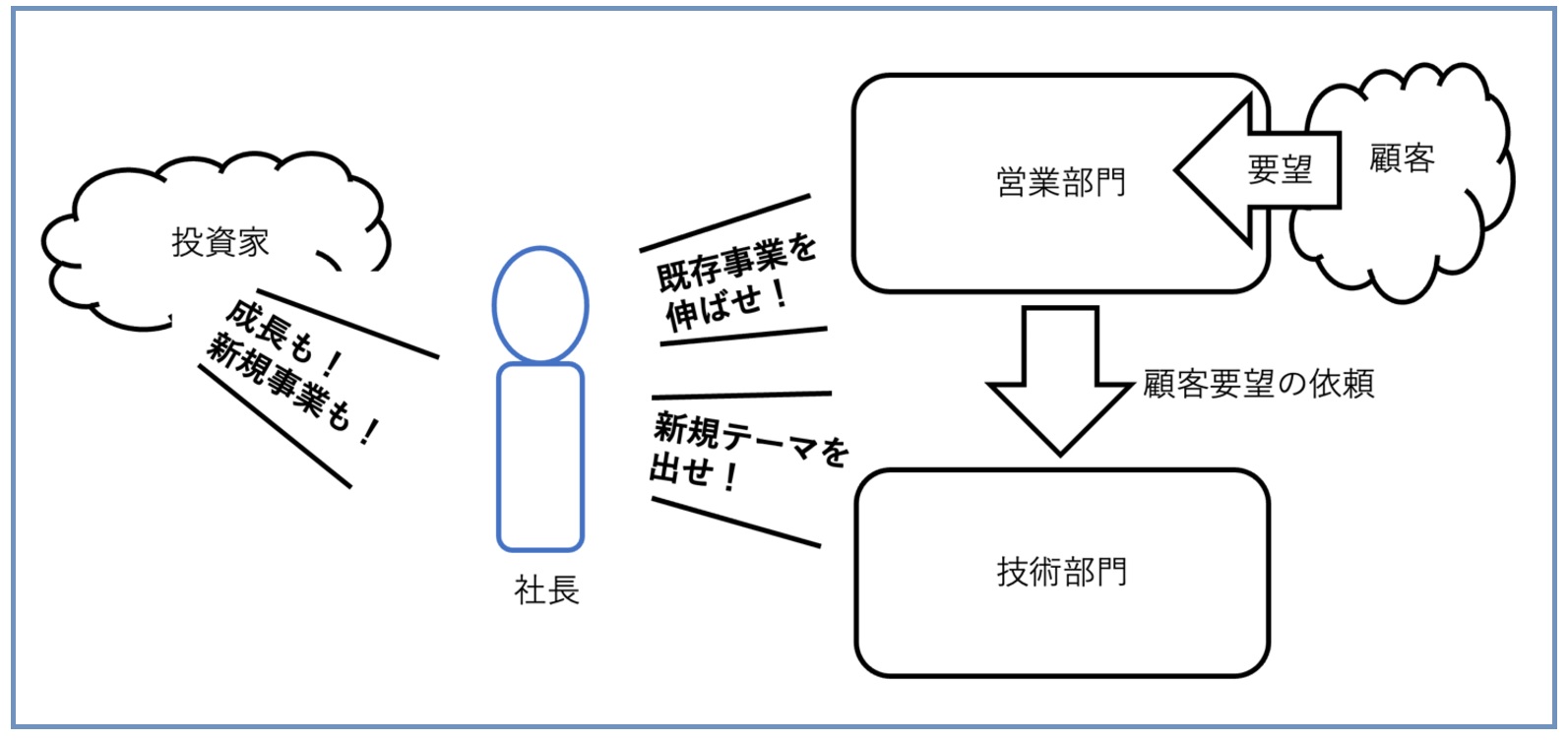

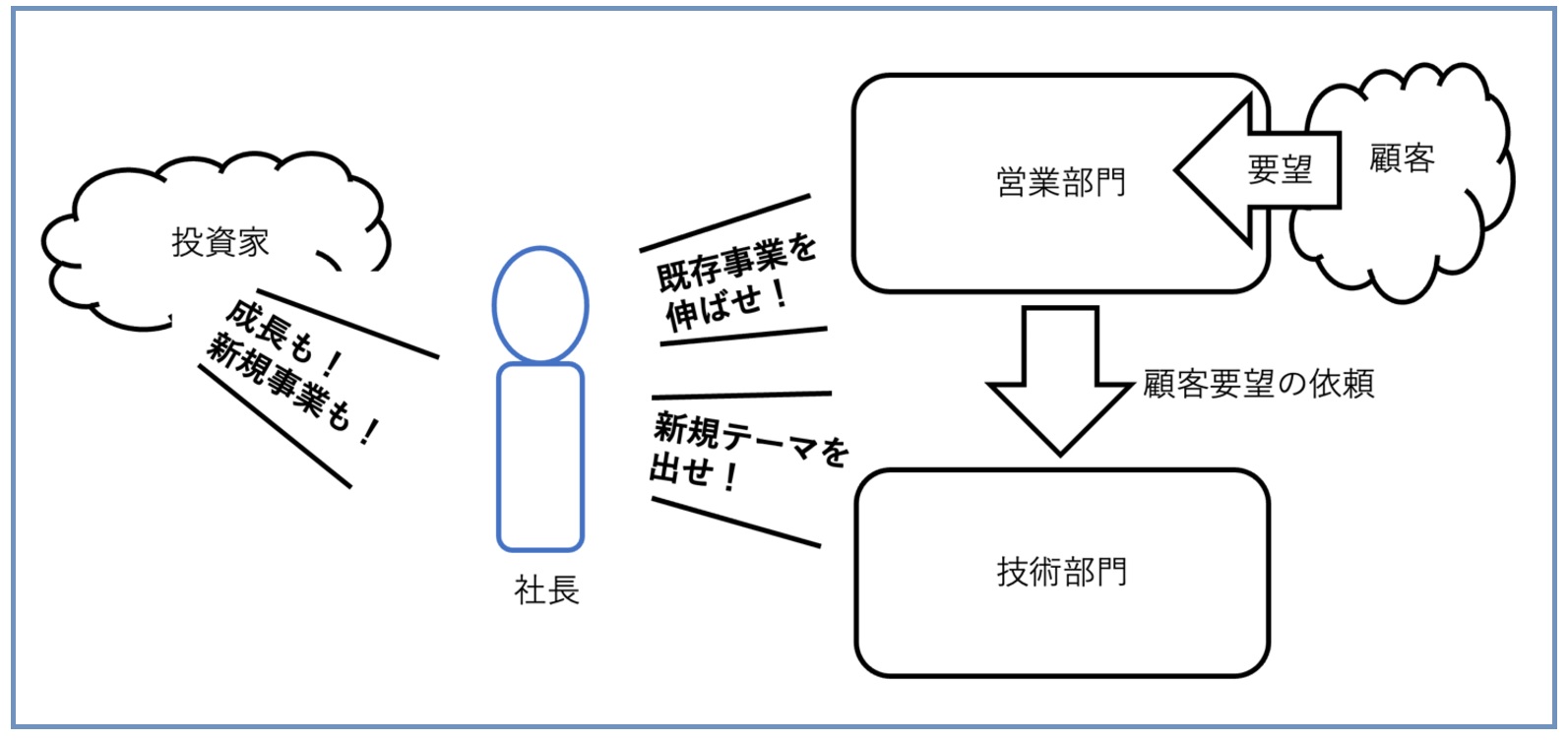

Aさんにも問題がないとすると、本当の問題はどこにあったのでしょうか?察しのいい読者ならお気づきかもしれませんが、そう、 Aさんの上司である社長にあったという訳です。社長がAさんに無理を突きつけて無理だということを理解しようとしない。そのために、Aさんも無理と知りつつ「通常業務も、新規テーマも」と言わざるを得ず、部下も同じような連鎖が続く、という訳です。

そんな状況を続けても新規テーマは生まれないわけですから、当然社長もいらだちます。しかし、社長には分かってもらえない。以後、堂々巡りになります。新規事業「あるある」です。

2. 社長はなぜ無理を言うのか?

ではなぜ社長がこういう状態になるのでしょうか。Aさんの事例から離れますが、日本の上場企業ならではの環境があると言えます。というのも上場企業の場合、社長といえどもほとんどがサラリーマン。投資家からは成長が求められます。

ただし、日本の投資家の要求は海外に比べて要求水準は低いのです。そのため、前期比一桁パーセントでも成長すればある程度評価されてしまいます。そうすると社長がアクセルを踏むのは、まずは既存事業を伸ばすことです。そのため、営業部門を叱咤し高い目標を掲げさせるようになります。そして営業は目標達成のために顧客からの要望を引き出し技術部門に回す。そうして技術は忙しくなるというわけです。

新規事業についてはどうかと言えば、投資家向けに何か新しい事業を仕込んでいることはアナウンスしなければならない。そのため、新規事業でも何かはしたい。とはいえ、新規事業は困難性も高くて金食い虫ですから、あまりのめり込むと利益が減ってしまう。だから、技術部門には新規テーマを出すように指示をするものの、あまり深入りしない。そのため、「無理」だと部下に言われても理解しようとしない。そんな構図があります。

説明が長くなりましたが、Aさんの会社でも上記と同じ構図が存在していたのです。さて、Aさんの話に戻ります。

3. 会議で起こったこととは?

冒頭でお伝えした通り、ラインマネージャーの経営改善の提案を受けてAさんはいつもより力強く「やるしかない」と言ったのですが、それには「私だけでは明言出来ない」という前置きがついていました。その言葉の正体は、言わば社長への遠慮でした。というのも、同席している社長は無表情でラインマネージャーの改善提案を聞いていたのです。表情から社長の意向を読み取ることは出来ず、Aさんの「明言できない」という言葉につながった、という訳です。

その会議は、ラインマネージャーからの改善提案を役員が受け取ることで終了しました。改善提案通りに実行するか否かは、社長やAさんを含む役員会議に委ねられたのです。会議終了後、ラインマネージャー達はひと仕事終わった安堵感を感じると共に「その後どうなるんだろう?」という予想話に話を咲かせていました。

その後日談となりますが、Aさんは社長の全面的なバックアップを受けて経営改善を進めることになりました。Aさんの説明によれば、会議の直後に、「要するに俺が悪かったんだな?」と社長が言ったとのことでした。それに対してAさんは「はい」とも「いいえ」とも言えず、ただ言葉にならない音声を返したようですが、自分が原因であることを知った社長の行動はその後素早かったようです。

私はコンサルタントとしてその後にも関わっていますが、会社では社長のバックアップを受けたAさんのもと、ラインマネージャーの経営改善提案を受け入れて思い切った改善しています。結果も徐々に現れており、小さな結果が改善を続ける動機につながるなど好循環が続いています。

さて、今日の解説記事ではAさんとラインマネージャーの「言いにくいこと」をご紹介しました。分かっていないのは役員でも社員でもなく、実は経営トップ。そういう問題でした。読者の皆さんの会社でも同じようなことがないでしょうか?そんな時、社長に対して面と向かってズバリ言うと嫌われてしまいます。遠回しに、外堀を埋める形で改善提案をしてあげてください。きっと、今回の社長のように「俺が悪かったんだな」と反省してくれるはずです。

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!