『坂の上の雲』に学ぶ先人の知恵(その15)

6. リスク対策

7. カンを養う

津曲公二 著「坂の上の雲」に学ぶ、勝てるマネジメント 総合法令出版株式会社発行

筆者のご承諾により、抜粋を連載。

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

津曲 公二

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

この連載の他の記事

現在記事

「人的資源マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る中国工場の実状を知る 中国工場の品質改善(その5)

【第2章 中国工場の実状を知る】 前回のその4に続いて解説します。 【作業者について】 中国工場で働いている...

【第2章 中国工場の実状を知る】 前回のその4に続いて解説します。 【作業者について】 中国工場で働いている...

技術士第二次試験対策:口頭試験対策(その2)

【連載目次】 1. あいまいな回答をしないこと 2. 口頭試験では説明する能力が要求される 3. 自問自答する ...

【連載目次】 1. あいまいな回答をしないこと 2. 口頭試験では説明する能力が要求される 3. 自問自答する ...

社会人基礎力とは、社会人基礎力の意味をわかりやすく解説

【目次】 今回は、「社会人基礎力」について解説します。 1. 社会人基礎力の定義 社会人基礎力の定義は『「基礎学力」「専門知識」...

【目次】 今回は、「社会人基礎力」について解説します。 1. 社会人基礎力の定義 社会人基礎力の定義は『「基礎学力」「専門知識」...

「人的資源マネジメント総合」の活用事例

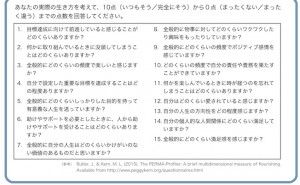

もっと見る人的資源マネジメント:幸せは何からできている(その2)

今回は、充実感、満足感、幸福感を実感できるよりよい日常を過ごすためのポジティブ心理学を、その理論やデータとともに紹介したいと思います。前回のその1に続い...

今回は、充実感、満足感、幸福感を実感できるよりよい日常を過ごすためのポジティブ心理学を、その理論やデータとともに紹介したいと思います。前回のその1に続い...

「石の上にも3年」の意味

1.若者が3年で会社を辞める理由 人材コンサルタント城繁幸氏のベストセラーに、「若者はなぜ3年で辞めるのか」があります。その論理は、次のようでした...

1.若者が3年で会社を辞める理由 人材コンサルタント城繁幸氏のベストセラーに、「若者はなぜ3年で辞めるのか」があります。その論理は、次のようでした...

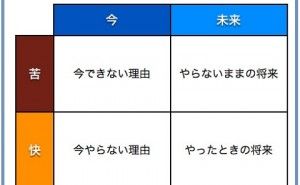

人的資源マネジメント:実行力の鍛え方 (その2)

やろうと思っていることがいくつもあるのになかなか手をつけることができない。そんなときの対応方法について、前回のStep0からStep3までの段階を踏むこ...

やろうと思っていることがいくつもあるのになかなか手をつけることができない。そんなときの対応方法について、前回のStep0からStep3までの段階を踏むこ...