『坂の上の雲』に学ぶ先人の知恵(その11)

1. 第5巻「海濤」から

2. 全体像を描く

津曲公二 著「坂の上の雲」に学ぶ、勝てるマネジメント 総合法令出版株式会社発行

筆者のご承諾により、抜粋を連載。

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

津曲 公二

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

技術者やスタッフが活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献します。

この連載の他の記事

現在記事

「人的資源マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る社会人基礎力とは、社会人基礎力の意味をわかりやすく解説

【目次】 今回は、「社会人基礎力」について解説します。 1. 社会人基礎力の定義 社会人基礎力の定義は『「基礎学力」「専門知識」...

【目次】 今回は、「社会人基礎力」について解説します。 1. 社会人基礎力の定義 社会人基礎力の定義は『「基礎学力」「専門知識」...

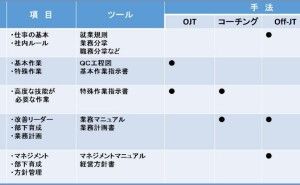

人材育成、階層別教育とは

1. 人材育成の必要性 今の時代、商品で他社と大きな差別化を図るのは非常に難しいことです。商品で差をつけることができな...

1. 人材育成の必要性 今の時代、商品で他社と大きな差別化を図るのは非常に難しいことです。商品で差をつけることができな...

中国工場の実状を知る 中国工場の品質改善(その8)

【第2章 中国工場の実状を知る】 【作業者について】 中国工場で働いている作業者とは、いったいどんな人だちなので...

【第2章 中国工場の実状を知る】 【作業者について】 中国工場で働いている作業者とは、いったいどんな人だちなので...

「人的資源マネジメント総合」の活用事例

もっと見る『坂の上の雲』に学ぶ先人の知恵(その8)

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場...

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場...

『坂の上の雲』に学ぶ全体観(その3)

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場...

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場...

人的資源マネジメント:意味づけする脳 (その2)

前回の意味づけする脳 (その1)に続いて解説します。 3. ココロの状態は自分で決めることができる 意識を作ってい...

前回の意味づけする脳 (その1)に続いて解説します。 3. ココロの状態は自分で決めることができる 意識を作ってい...