【関連解説:印刷技術】

高品質スクリーン印刷の実践を目的とする皆様の標となるように、論理的で整合性のある解説を心掛けたいと思います。前回のその15に続いて解説します。

1. 「時差版離れ」原理のコンタクト印刷

エレクトロニクス実装業界では、はんだペーストをメタルマスクで「コンタクト」印刷ことが正しい印刷であると思い込んでいる技術者は、通常のスクリーン印刷原理であるオフコンタクト印刷を以下のように批判することがあります。

例えば、「オフコンタクト印刷は、版と基板との間に隙間を開けるため、印刷位置寸法精度が悪い」です。これは、コンタクト印刷では、スクリーン版(メタルマスク)の真下の基板位置に印刷できるのが、オフコンタクト印刷では、スキージストローク方向に一定量シフトした位置に印刷されることを位置ずれと誤認したものです。

オフコンタクト印刷での精密位置合わせは、基板上に印刷されたアライメントマークの位置をモニターで認識します。このため、実際の印刷位置がスクリーン版の真下でなくても、全く問題ありません。通常、位置合わせ精度は、±10μm以下です。

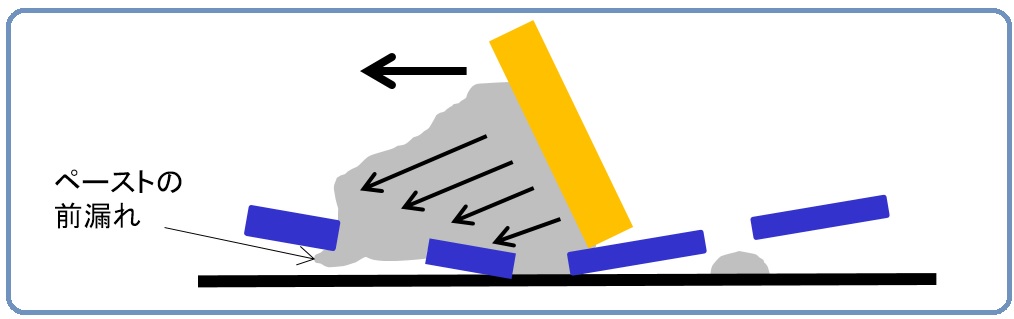

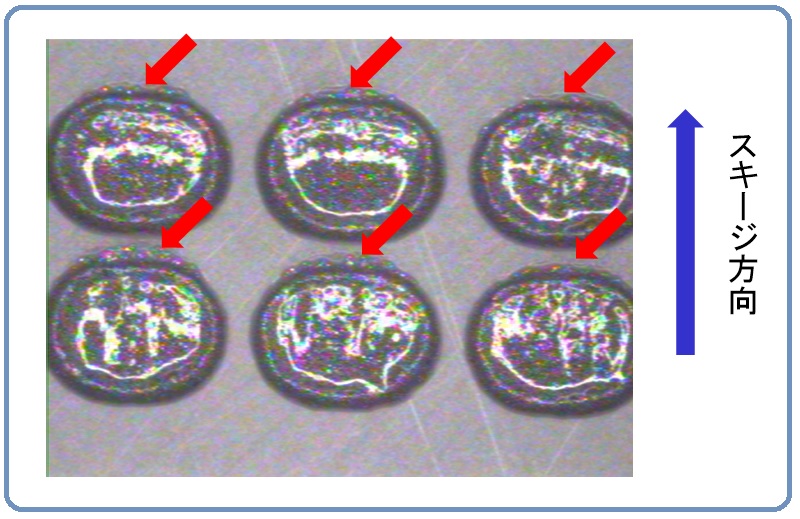

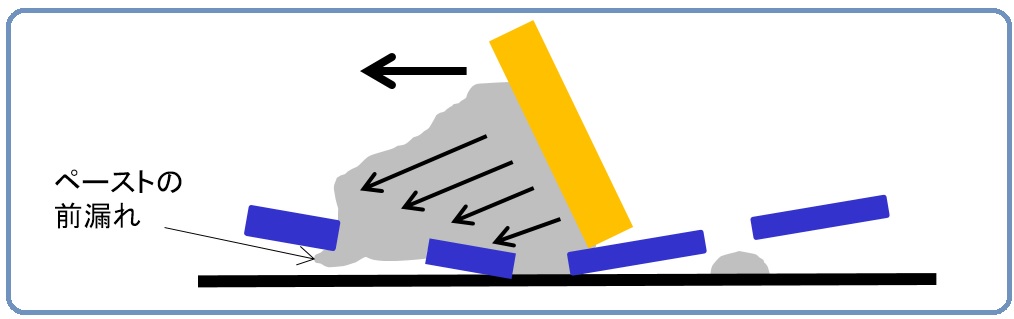

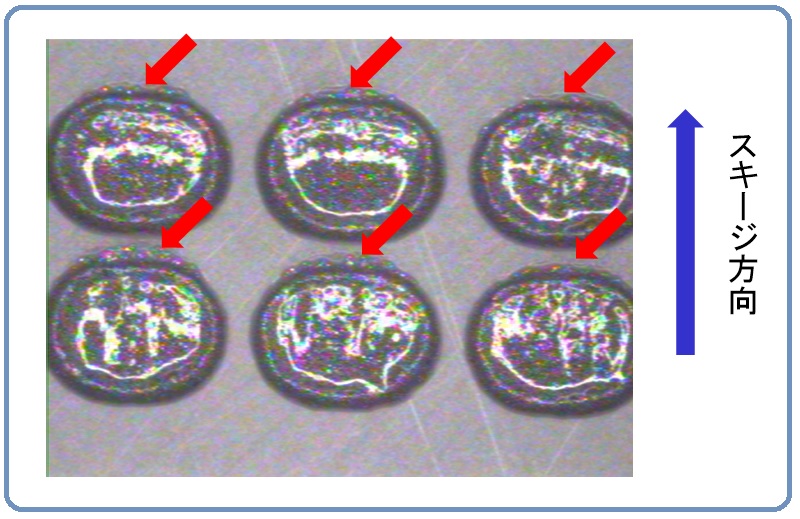

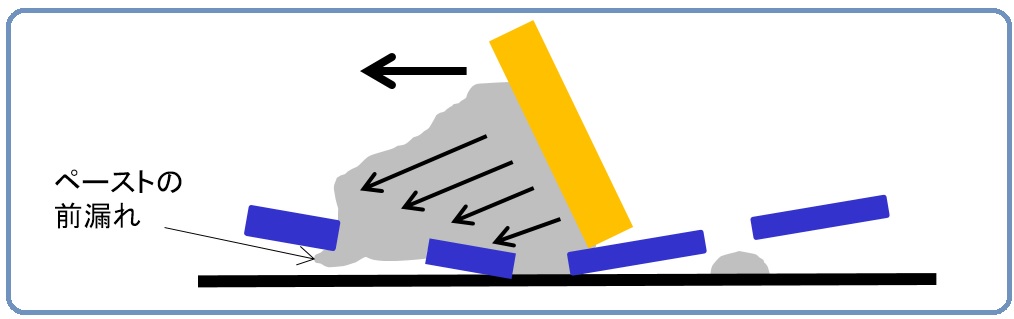

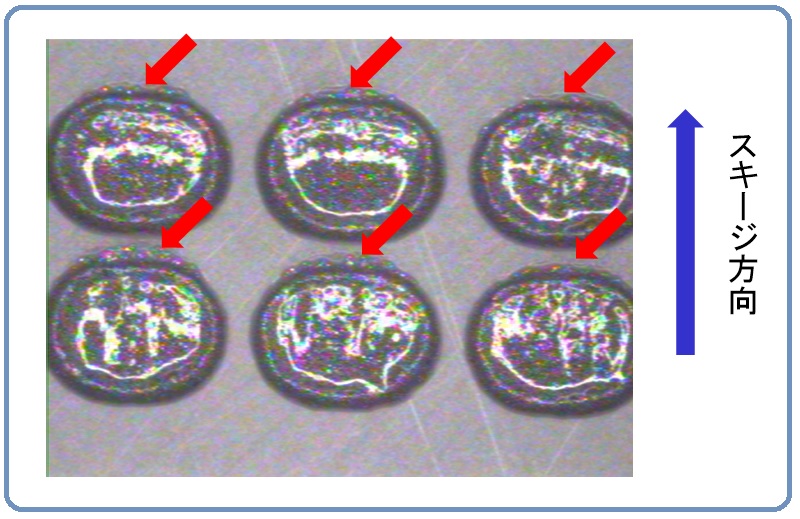

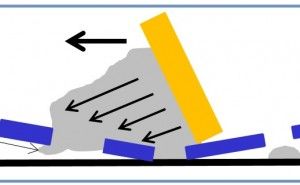

また、「オフコンタクト印刷は、マスクと基板との密着が悪いため、にじみやすい」と言うのもあります。これは、図1、図2のように開口が大きいメタルマスクの場合に、スキージ進行方向の版の角度が大きいため、ペーストが前方向に漏れることをにじみと誤認したものです。この不具合は、次回に説明する新しい印刷工法で解決可能です。

図1. オフコンタクト印刷での「ペーストの前漏れ」メカニズム

図2. オフコンタクト印刷でのスキージ方向のにじみ

さらに、「オフコンタクト印刷は、ペースト充てんと版離れが一瞬で行われるため、制御が困難」であり、「コンタクト印刷は、ペースト充てんと版離れ工程を二つに分けて制御できる(時差版離れ)ため管理が容易」とまで、断言する技術者もいます。

ペーストは、一定の速度で流動しているときは、粘度が低下し均一となりますが、静止すると時間とともに粘度が回復し、固体の性状に近くなります。わざわざ、印刷の途中で、工程を二つに分けて、ペーストの流動を止めて粘度が回復する時間を与えてしまう事は、印刷工法として正しい対策なのでしょうか。

また、コンタクト印刷での版離れは、パターン周囲部から中央部にかけて進行するため、時間差が生じます。つまり、マスクパターン全体で、ペースト充てんから版離れまでの時間を一定にする事ができないため、マスク開口部のペーストの粘度の回復がバラツクことになります。

これは、版離れの際のペーストの開口部への残りが不均一になるという不具合を引き起こします。スクリーン印刷で印刷結果を均一にするためには、パターンのすべての開口でペースト充てんと版離れの条件をできるだけ均一にすることが必要です。

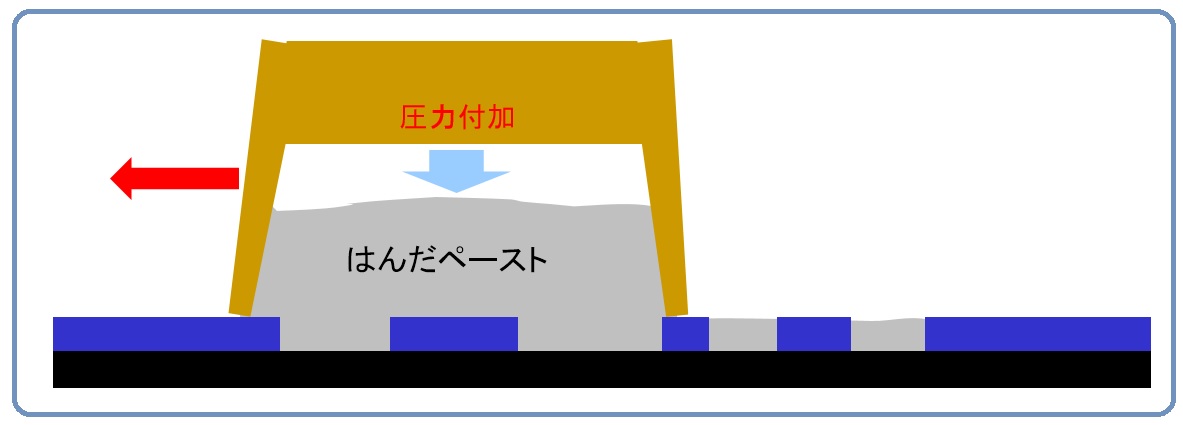

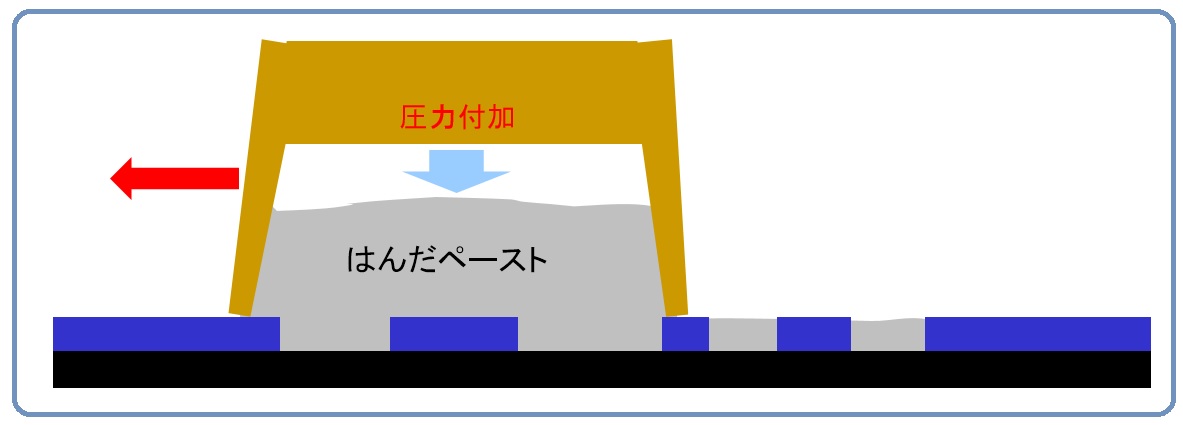

2. 密閉型圧入式スキージヘッド

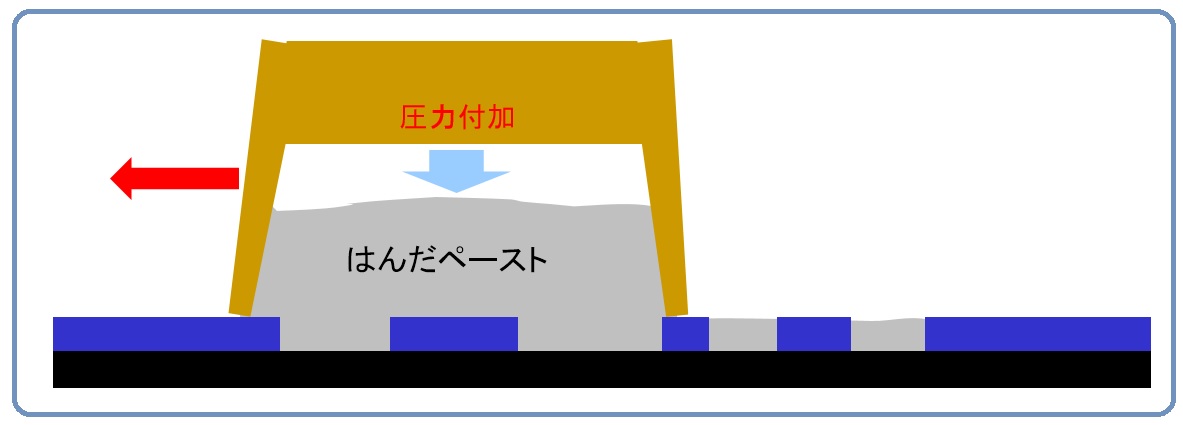

1990年後半から2000年の始めにかけて、はんだペーストのコンタクト印刷の分野で、メタルスキージでなく図3のような密閉型圧入式スキージヘッドが使用され始めました。それまでのように開放型のメタルスキージでペーストをローリングさせるのではなく、密閉型ヘッドの中のはんだペーストに上方から圧力を加え、マスク開口部にペーストを充てんして、容器の外壁の金属部でペーストを掻きとるものでした。従来よりも印刷結果が良好であったという事で、革新的スキージヘッドとして、多くの印刷装置メーカーが採用しました。しかしながら、いつの間にか展示会でも見なくなりました。

図3. 密閉型圧入式スキージヘッド概略図

一昨年の展示会で、通常のメタルスキージを取り付けてデモをしていた装置メーカーの担当者の方に「昔、流行った密閉型スキージヘッドは、今は、使わないのですか」と訊くと「要求があれば装着できますが、今は、通常のメタルスキージを推奨しています」とのことでした。

「なぜ、今は、密閉型は推奨しないのですか」と聞きくと、「はんだペーストの印刷安定性が高くなり、開放型のメタルスキージでも問題がなくなりました。印刷品質は、メタルスキージの方がいいです」とのことでした。つまり、10数年前、密閉型圧入式の印刷結果が良かったと思われたのは、密閉容器の中で、はんだペーストの乾きの進行が抑制されていたためです。圧入の原理とは、全く関係ないものでした。

ペーストは、一定の速度で流動した場合に、均一な粘度になるもので、圧入式で静止状態のペースト...