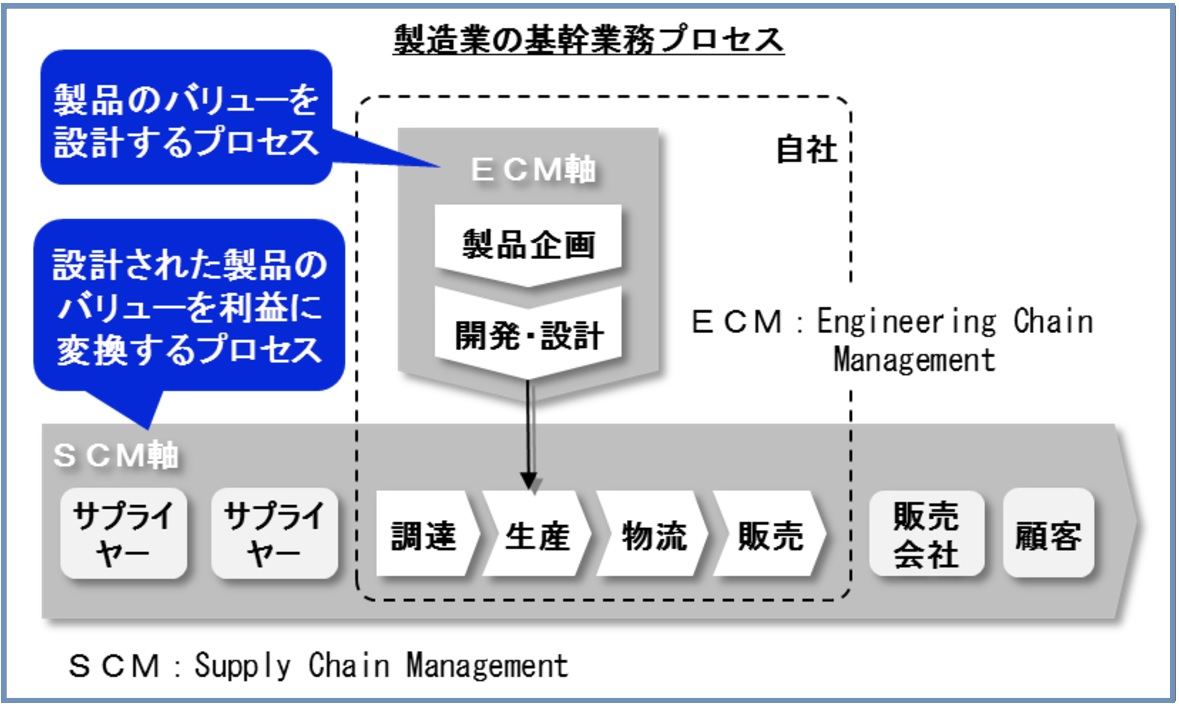

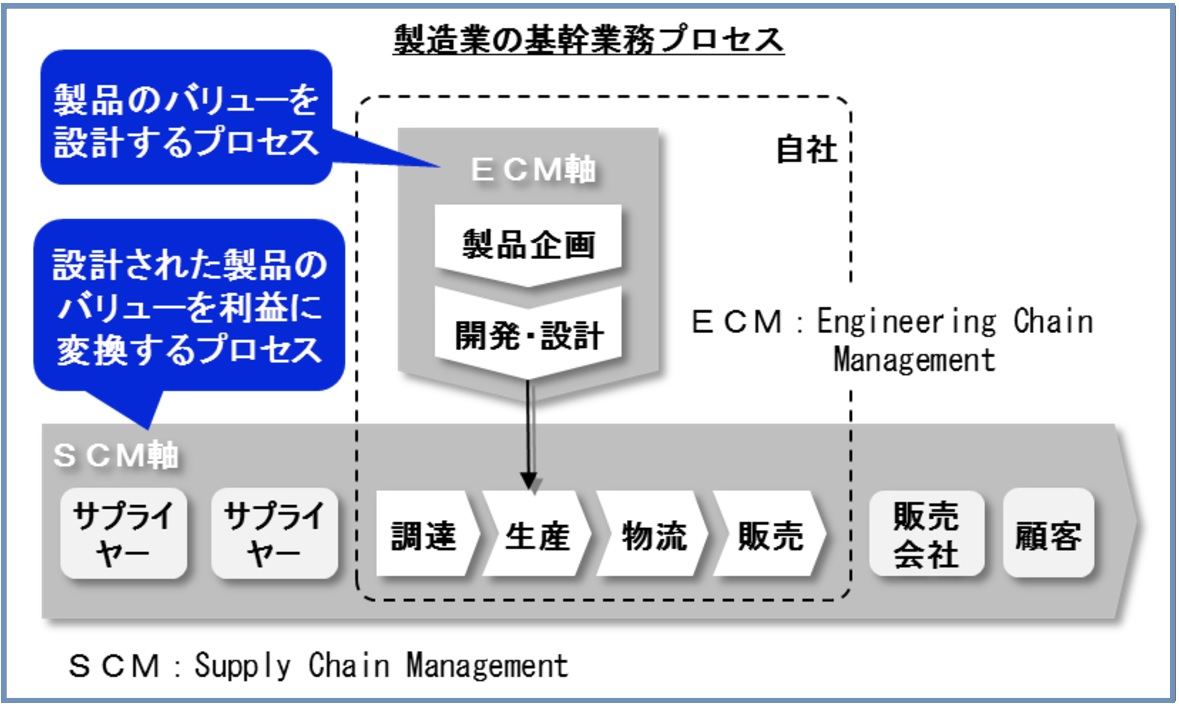

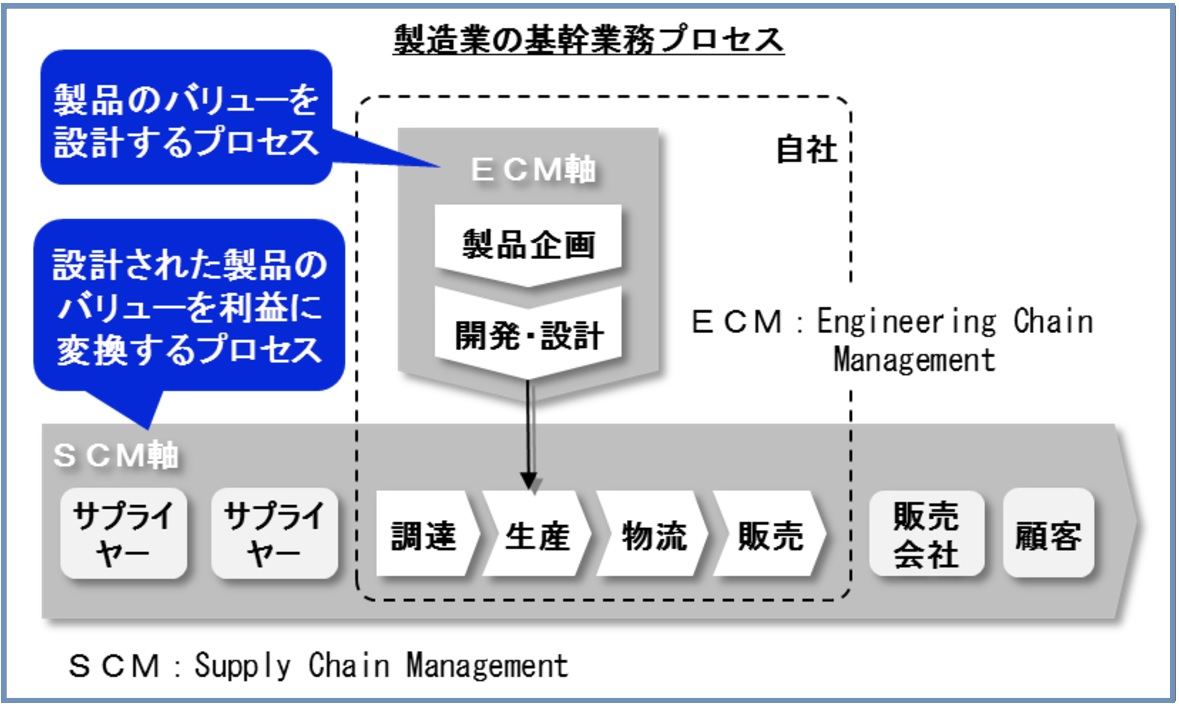

1. SCM構築の必要性・目的を明確化する重要性を取り上げる意味

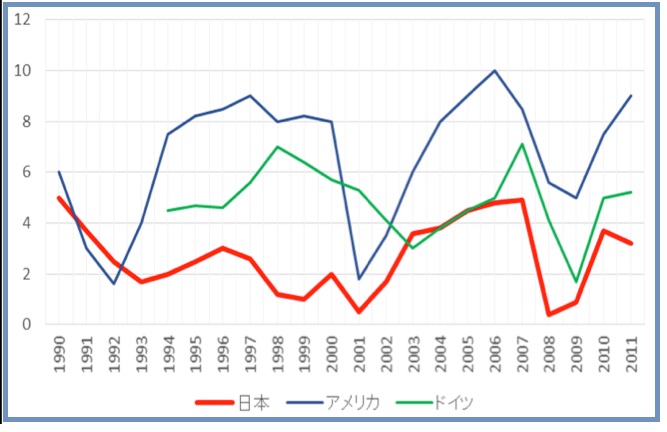

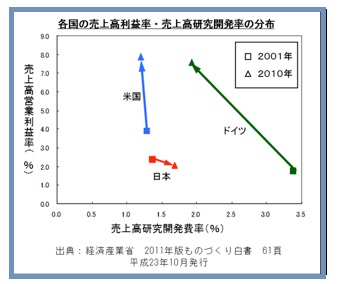

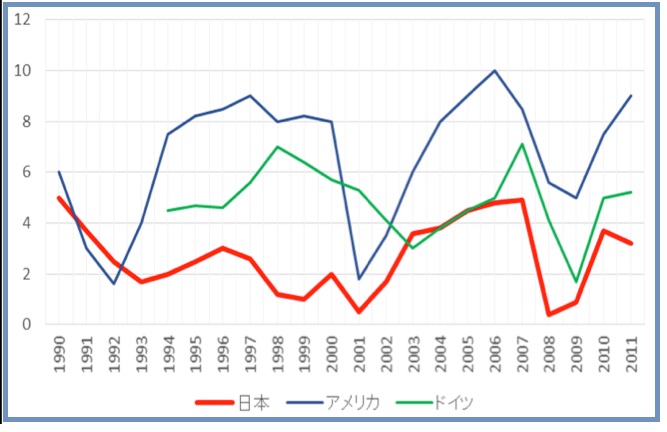

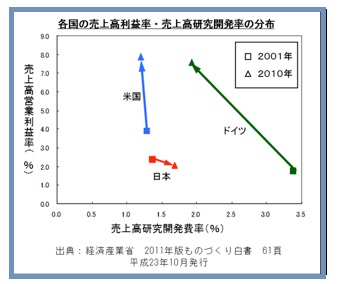

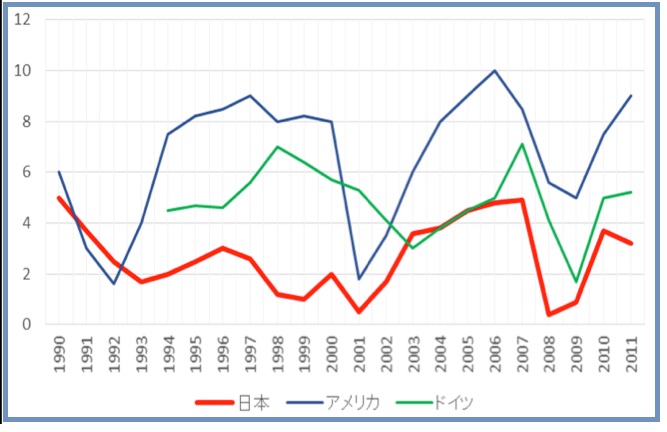

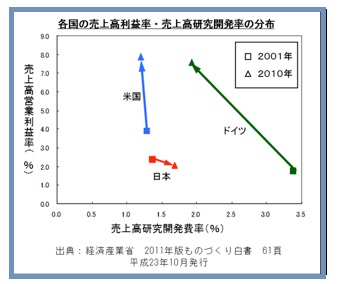

2. 日本製造業のSCM効率は低く、日本こそSCM構築に全力を上げるべき

出典:内閣府 平成25年度 年次経済財政報告(164P)

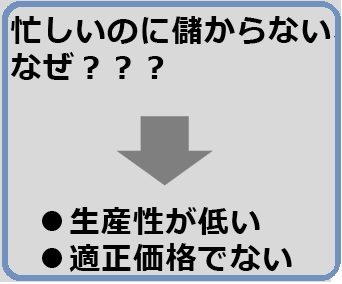

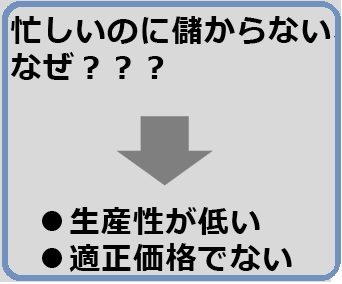

●日本における資本コストが欧米に比べ低水準であること

●企業活動全般における高コスト構造、など

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

欠品を生じさせず、しかも在庫を少なくできるように、業務の足腰を鍛えて速度を制御する能力を磨く「熟練」もサプライチェーンの重要な法則です。この時...

欠品を生じさせず、しかも在庫を少なくできるように、業務の足腰を鍛えて速度を制御する能力を磨く「熟練」もサプライチェーンの重要な法則です。この時...

第4回 道具4「物流会社選定ツール」(上) ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 1.今の物流会社に満足していますか &n...

第4回 道具4「物流会社選定ツール」(上) ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 1.今の物流会社に満足していますか &n...

第10回 道具7「物流会社指導マニュアル」 前回のその9に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 &n...

第10回 道具7「物流会社指導マニュアル」 前回のその9に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 &n...

言うまでもありませんが、荷主と物流事業者の関係は「ビジネスパートナー」の関係です。強者と弱者の関係では上手くいくものも上手くいかなく...

言うまでもありませんが、荷主と物流事業者の関係は「ビジネスパートナー」の関係です。強者と弱者の関係では上手くいくものも上手くいかなく...

日本企業の7割以上が物流業務を何かしらの形でアウトソースしていると聞きます。この物流アウトソースですが皆さんの会社では上手くいってい...

日本企業の7割以上が物流業務を何かしらの形でアウトソースしていると聞きます。この物流アウトソースですが皆さんの会社では上手くいってい...

◆ 付加価値作業比率を向上させる 前回「倉庫作業の中での付加価値作業はピッキング作業である」とお話しました。顧客の指示に基づく入出...

◆ 付加価値作業比率を向上させる 前回「倉庫作業の中での付加価値作業はピッキング作業である」とお話しました。顧客の指示に基づく入出...

コヒーレント・コンサルティング

SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします