第10回 道具7「物流会社指導マニュアル」

前回のその9に続いて解説します。

1.現地物流会社指導の必要性

大手の製造会社は自社が国内で使っている物流会社に一緒に海外進出してほしいと要請することが多いようです。物流子会社を持っている会社であればその会社に海外進出してもらい、国内で実施している物流のやり方そのままで海外で運営してもらうことになるでしょう。しかし、こういった会社ばかりとは限りません。そこまで影響力を持つ会社はむしろ少数派ではないでしょうか。ほとんどの会社が現地物流会社、または既に進出している日系物流会社に業務委託をすることになるでしょう。

サプライチェーンの一角を司る物流会社の役割は大きいのです。海外ビジネスを成功させるためには自社のサプライチェーンを熟知し、しっかりと管理できる会社でなければなりません。しかし、初めてつきあう会社が自社のサプライチェーンを熟知していることはないので、ここはじっくりと物流会社を指導し、自社のサプライチェーンの特性とタスクをきちんと理解してもらうようにしなければならないのです。

2.工場立ち上げ前の指導

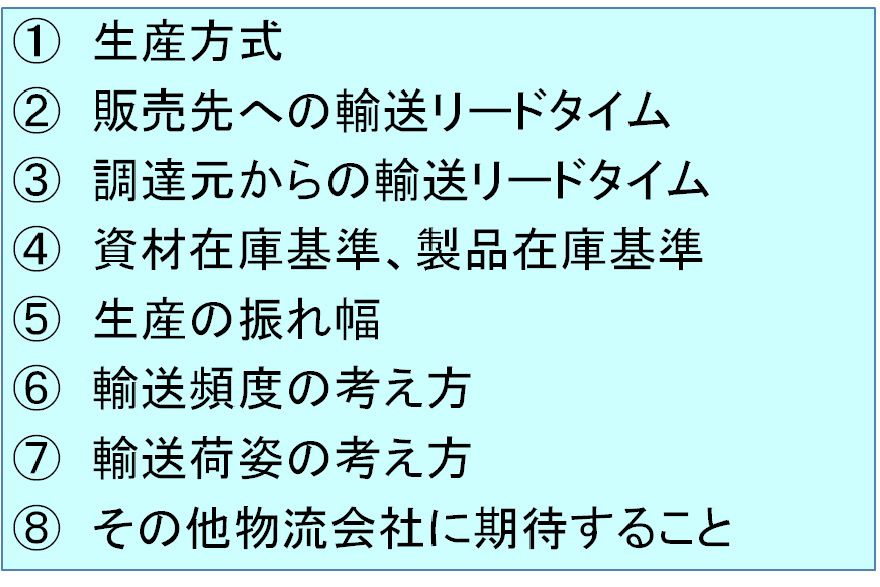

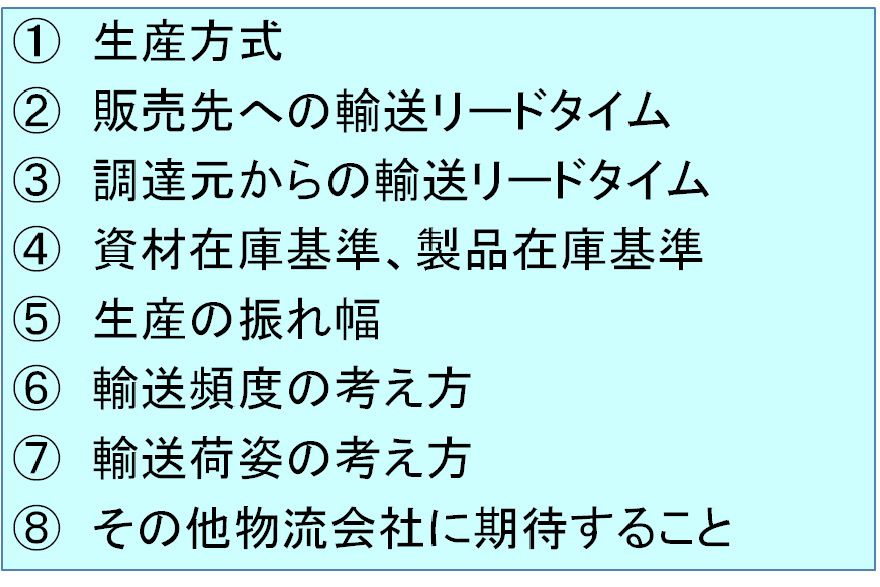

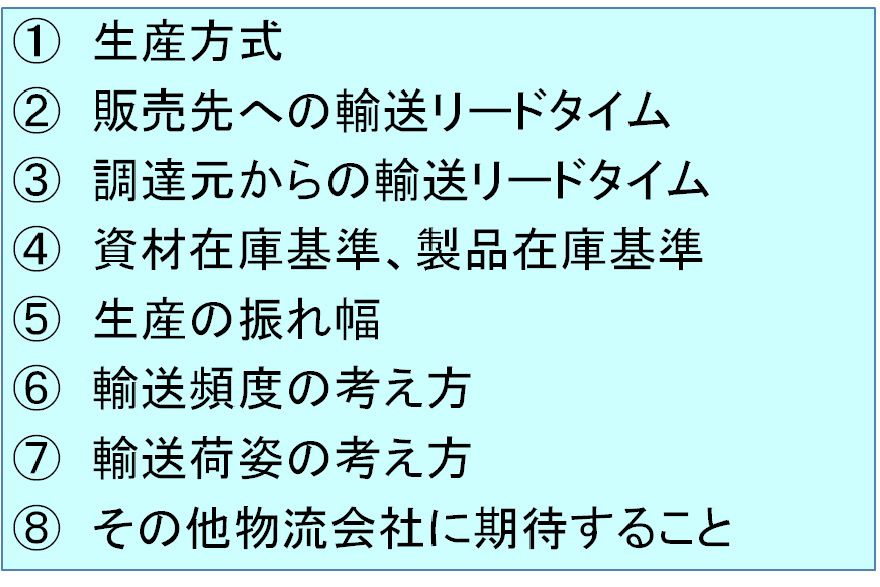

物流会社の指導は工場が立ち上がる前から開始することが望ましいのです。できれば工場立ち上げプロジェクトの段階から参画してもらい、自社の生産や資材発注、在庫の持ち方や顧客への販売のあり方など輸送や保管といった物流機能に影響を与える各要素についてしっかりと理解してもらう必要があります。最初から物流会社に丸投げで生産を開始するリスクは大きいのです。生産は順調に立ち上がったものの、物流会社が求められるオペレーションを遂行できずに製品を運べないといった「物流ネック」が生じる可能性もあるのです。物流ネックで販売チャンスを逃してしまうことは絶対に避けなければなりません。したがって、プロジェクトの段階で物流会社には図1のような内容を伝え、それができるように指導していくことが重要です。

図1.工場立ち上げ前指導マニュアル項目

3.日常オペレーション段階での指導

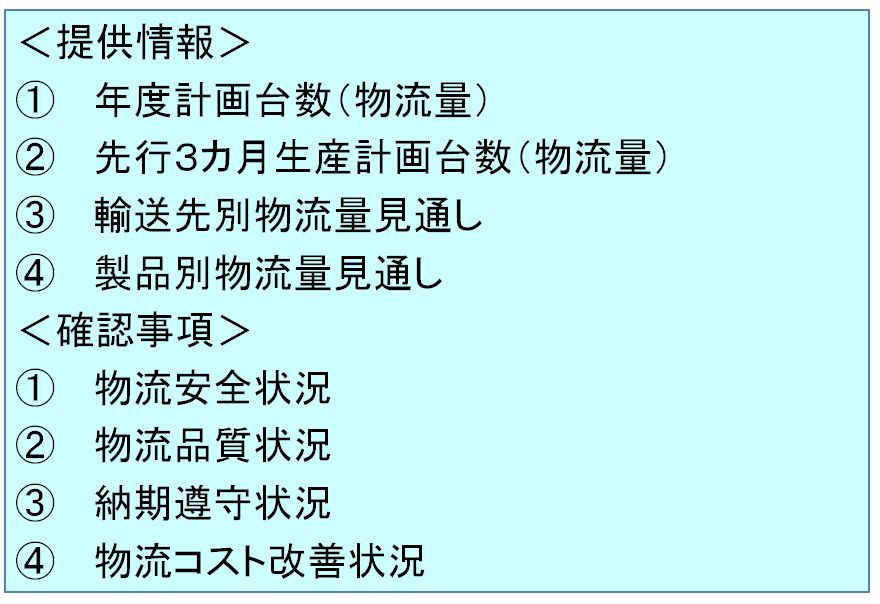

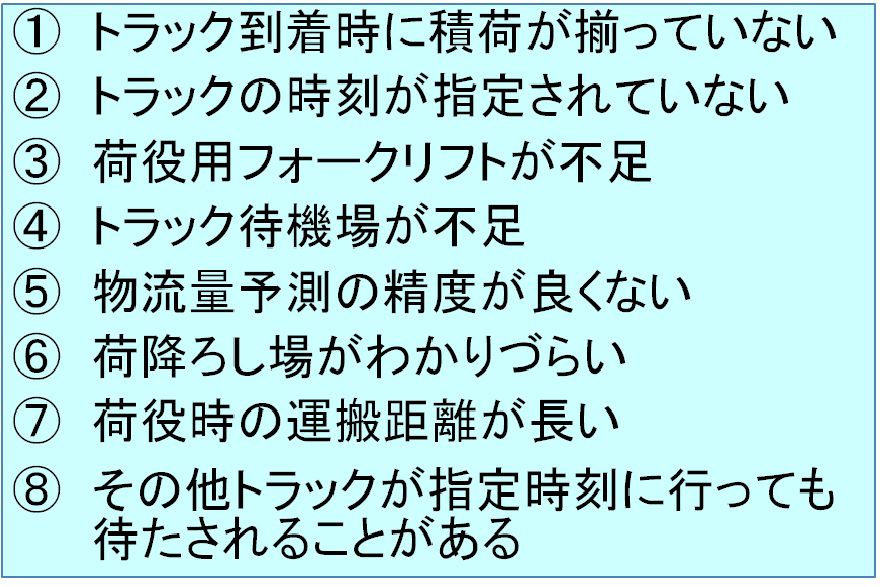

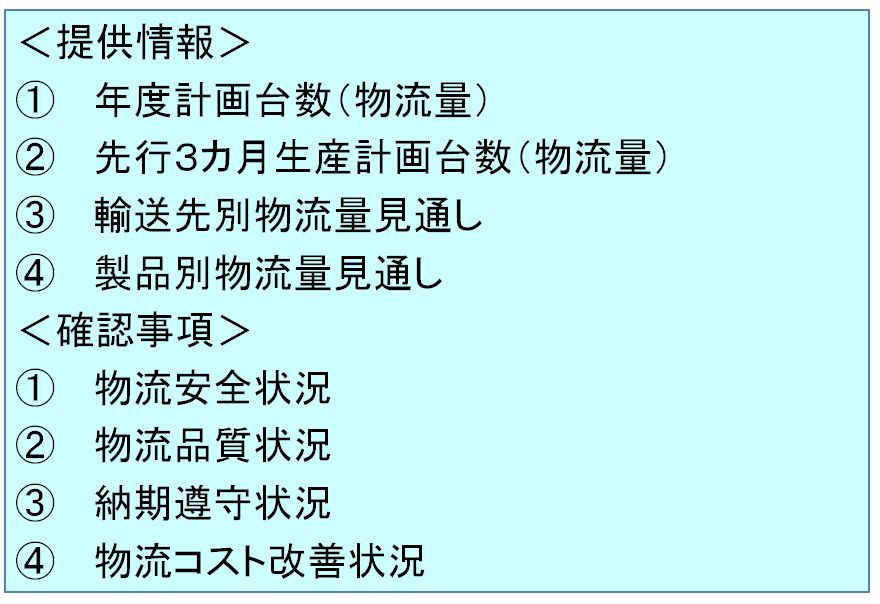

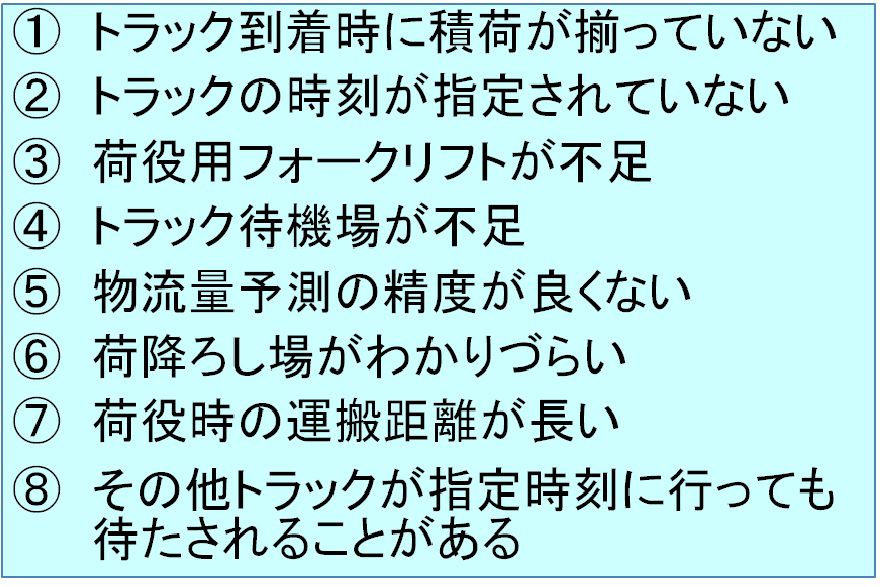

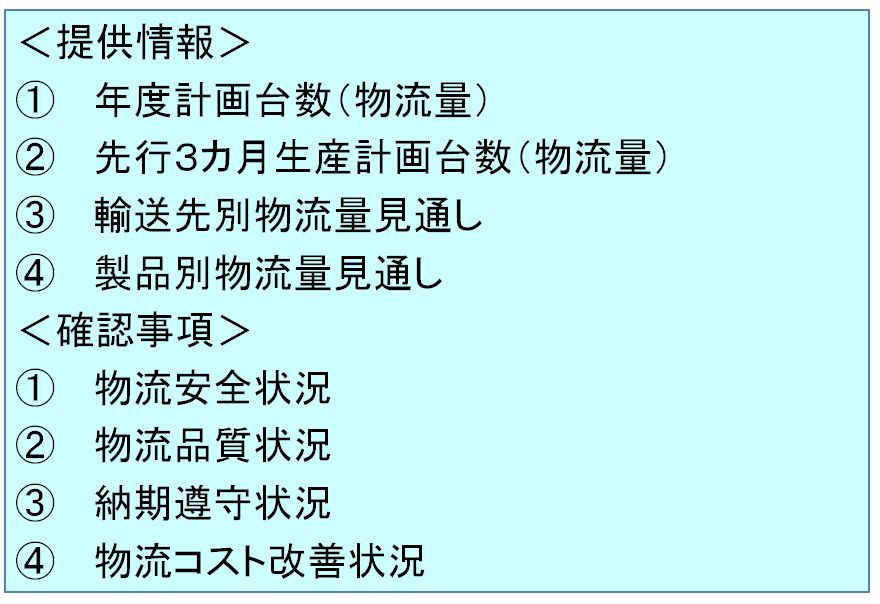

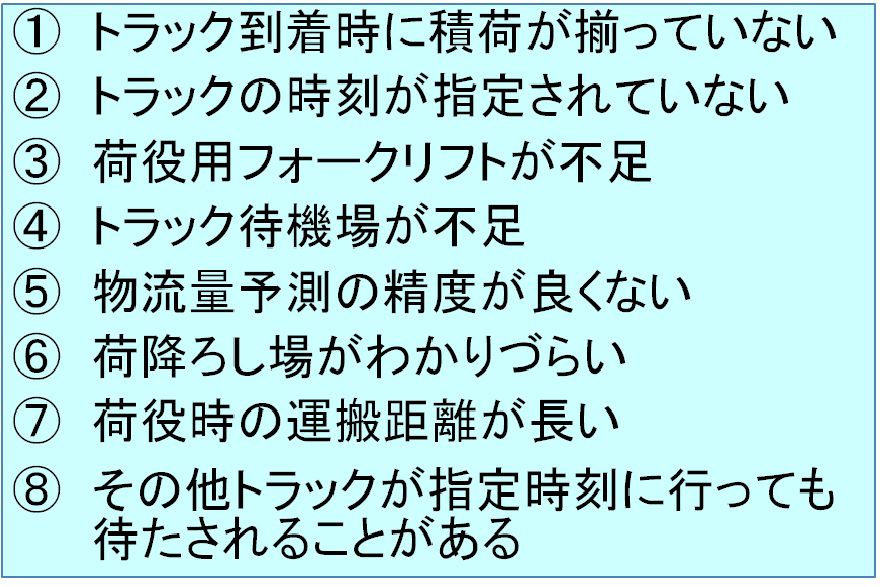

物流会社とは定期的にミーティングを持って最新情報を渡していくようにしましょう。特に工場立ち上げ時点ではこの頻度を高め、情報を伝達するとともに物流会社のパフォーマンスを確認していきます。工場運営が安定してくればミーティングの頻度を徐々に落としていっても構いません。しかし、最低月に一回はミーティングを開催し、必要情報の伝達とパフォーマンス確認を行っていきます。こういった定例ミーティングで確認する事項を図2に示します。またミーティングの中では自社の問題点も物流会社側から指摘してもらうようにします。自社がやるべきことがきっちりとできていないことが輸送に影響を与えていることもあります。ここは謙虚に耳を傾け改善へとつなげていきましょう。よくある工場側の問題点を図3に整理してありますのでこれらが発生しないオペレーションを確立して下さい。

図2.定例ミーティング確認事項

図3.発生しがちな工場の問題点

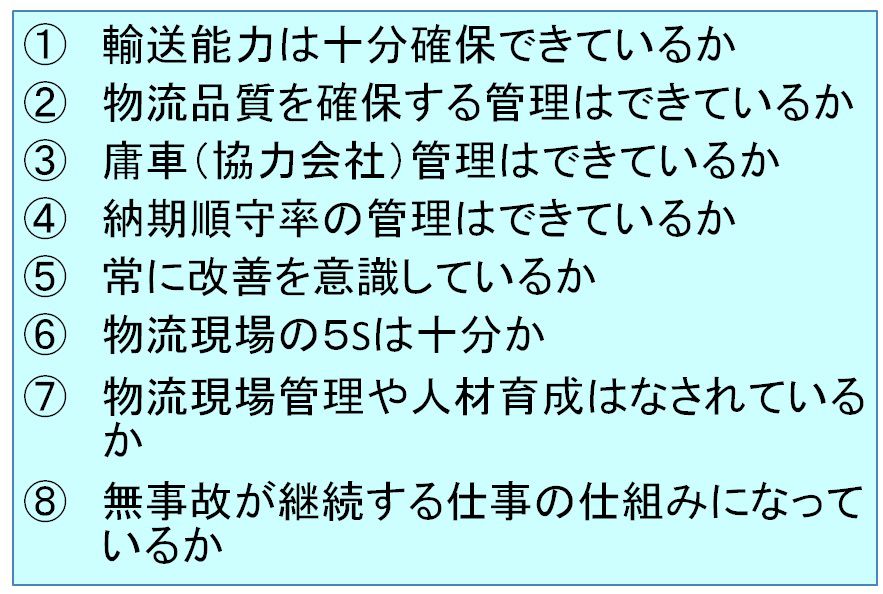

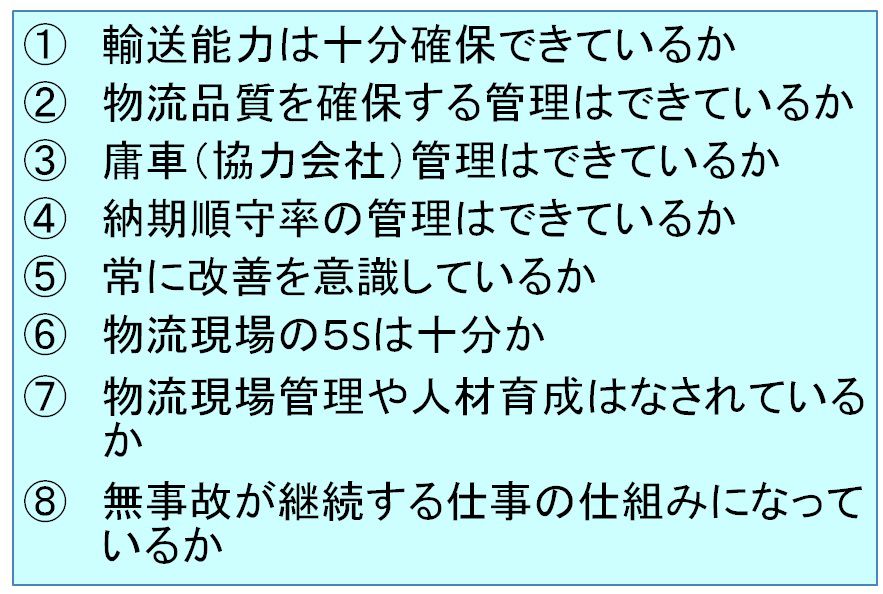

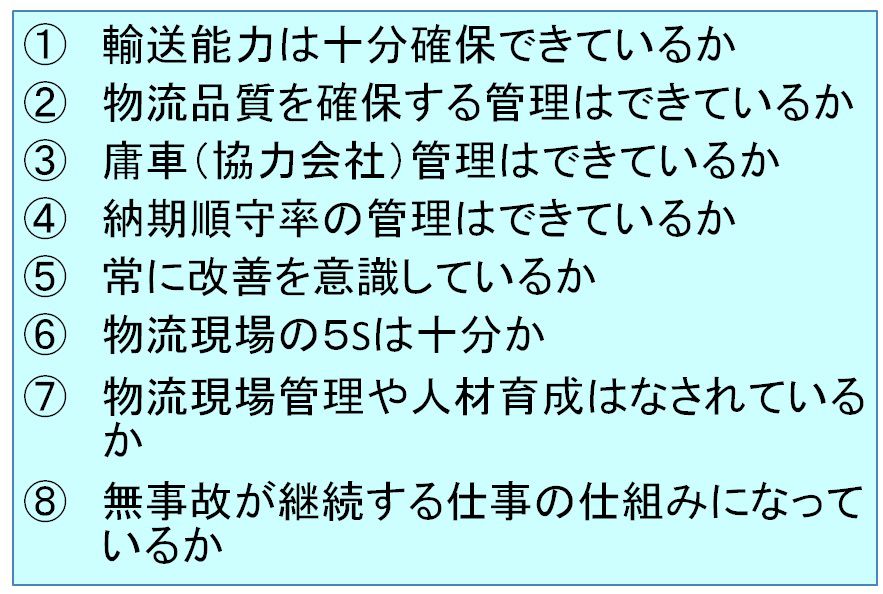

また物流会社の日常管理項目として図4に示す内容をチェックし問題点を改善できるサイクルを回します。日本でも物流会社に対してこのような点をしっかりと管理できている会社はそれほどありません。しかし、海外では、何が、なぜ、問題なのかについて、しっかりと示して指導していくことです。できれば、これらの管理項目の目標水準を契約に織り込むことが望ましいのです。いわゆるサービスレベル・アグリーメント(SLA)です。海外では原則として契約書に書かれたこと以外はやらないことが一般的です。それをやってほしければ、あらかじめ契約書に明記しておく必要があるのです。

図4.物流会社の日常管理項目

4.現地物流会社を育成するつもりで根気よく

海外の物流会社には驚かされることが多々あります。製品を放り投げる、サンダル履きで仕事をする、決められた時間を守らない・・・。サプライズの連続に参ってしまうこともあります。こういったことを想定して、あらゆる手を打っていくのですが、たとえば、工場立ち上げプロジェクトから参画させ、日々まめなミーティングを行って指導していったとしても、問題の発生がゼロになることはありません。いくら指導しても改善の速度が遅く、いらつくこともあるでしょう。日本では常識ともいえることがなぜできないのか、と腹を立てたくなることもあるでしょう。しかし、ここは冷静になって、根気よく、相手を育てるというつもりで指導に当たって下さい。その会社が育つことで、自社のサプライチェーンがますます高度化していくことにつながる可能性があるからです。

この文書は、『日刊工業新聞社発行 月刊「工場管理」掲載』の記事を筆者により改変したものです。

...