3. ブルウィップ克服の方向性

それでは、ブルウィップを克服するためにはどうすれば良いのでしょうか。ブルウィップ効果の克服策として、「需要データの見える化」が、よく取り上げられます。確かに一部の憶測を取り除く事に役立ちますが、これだけではブルウィップ効果を克服することはできません。なぜなら、結果の数字を共有しても、それが正しい数字であることの保証にはならないからです。需要予測には営業の「読み」が必ず入ります。「正しい読み」と「サバ読み」に間には、グレーゾーンが存在し仮に予測根拠を見える化しても、意図的なサバ読みをなくすことはできません。また、ブルウィップ効果の克服策として、「担当営業への需要データ精度に対する厳しいペナルティー」を与える事によって回避しようとすることもよく試みられます。しかし、この方法も完全な解決策とはなりません。

確かに厳しいペナルティーによって需要予測の精度は上がるかも知れませんが、それは営業に堅め安全に需要を申告する方向に走らせる事になり、結果的に消極的な営業の姿勢を招くことになります。営業の本来のミッションは「売ること」です。にもかかわらず、販売予測の精度を求めるあまり営業に対して消極的姿勢を強いることになるとすれば、これは本末転倒であると言わざるを得ません。確かに、需要予測の精度を高めるために何らかの縛りが必要である事は間違いありませんが、それは副次的なものであるべきです。こうしてみるとブルウィップ効果の克服はどのようなルール・仕組みで縛ろうとも、結局ステークホルダー間における信頼関係の構築が問題解決の本線であることが理解頂けるでしょう。

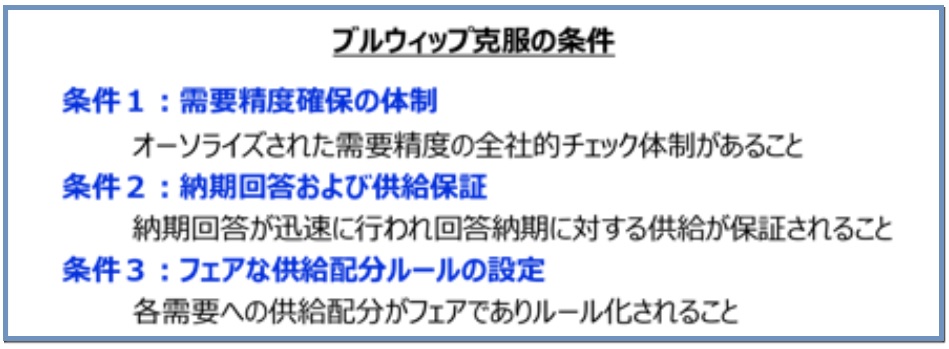

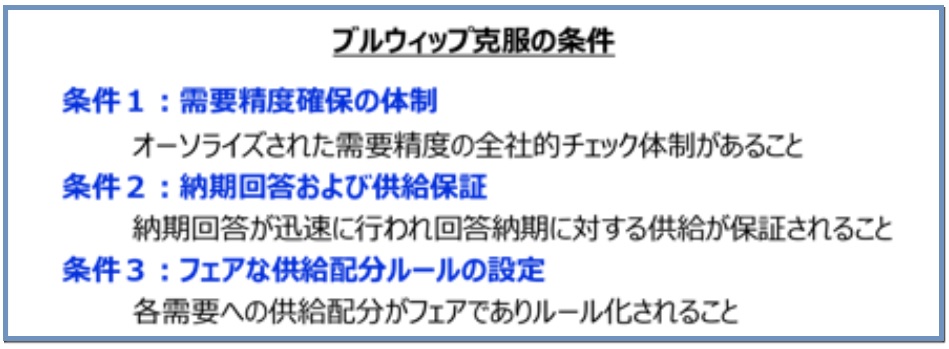

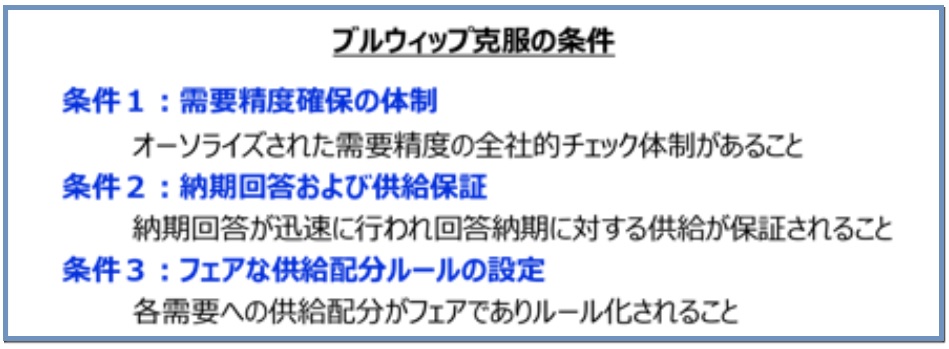

4. ブルウィップ克服の条件

前節でブルウィップ克服の本線は、ステークホルダー間の信頼関係の醸成であると申し上げました。克服に至る経緯はいろいろあるにしても、結果としてそれぞれのステークホルダーが、「サバ読みしなくても、ちゃんと作ってもらえるじゃないか!」と思える環境を作り上げることです。これは、以下の3つの条件に集約することができます。

条件1:需要精度確保の体制

ブルウィップの克服と言っておきながら、まず「需要精度確保の体制」か?という感じですが、ブルウィップの負のスパイラルを断ち切るための第一歩として必須です。全社的なチェック体制というのは、「読み」の根拠を営業個人に委ねるのでなく会社の仕組みとしてそれを確認していこうとするものです。上長による部門で行われる需要確度の精査や多くのSCM実践企業で取り入れられている「SCMセンター」などがそれに当たります。「SCMセンター」については後ほど触れたいと思います。さらにこの様な組織体制に加えて、営業自身が提示した需要に対するコミットメントと結果に対する責任を問う業務プロセスが合わせて整備される必要があります。

条件2:納期回答および供給保証

ブルウィップ回避のためには、「納期回答および供給保証」は必須であると言えます。営業サイドとしては、納期回答を行った需要に対する供給が保証されることという条件が常に担保されていれば、そもそもサバを読む必要もないわけです。その意味でフォーキャストと注文の回答納期に対しては完全に供給保証を行う必要があります。しかし、まだまだ大手製造業ですら納期回答ができていない会社が多く存在することも事実です。また、納期回答していてもそのタイミングが遅く、次回のフォーキャスト、注文入力に前回の納期回答がないまま行なわざるを得ないケースもかなりあります。この場合、当然ながら営業に悪意がなくともブルウィップが発生してしまいます。これをブルウィップと言うのは、営業サイドにあまりに気の毒と言わざるを得ません。ブルウィップ効果回避において納期回答は必須です。さらに供給保証という意味で、生産側は回答納期を死守しなければなりません。これらが営業側との信頼関係の原点です。しかし、いくら供給保証が重要だからと言っても、どんな需要にも対応できる十分な供給能力を常時準備しておくことなど現実的ではありません。限られた生産能力を最大限活用し供給保証ができるような生産管理レベルの向上が必要です。

このように見てくると、販売側の「ブルウィップの克服」、つまり需要予測精度向上は、生産側の「納期回答・供給保証」と相互に密接な因果関係がある事がご理解頂けると思います。その意味で、あるレベルまで「納期回答・供給保証」を一気に完成させてしまわなければ、「ブルウィップの克服」も難しい事を意味しています。

条件3:フェアな供給配分ルールの設定

そもそも「ブルウィップ効果」は需要に対する供給が確保できないために発生する現象です。条件2で、需要に対して供給を確保...