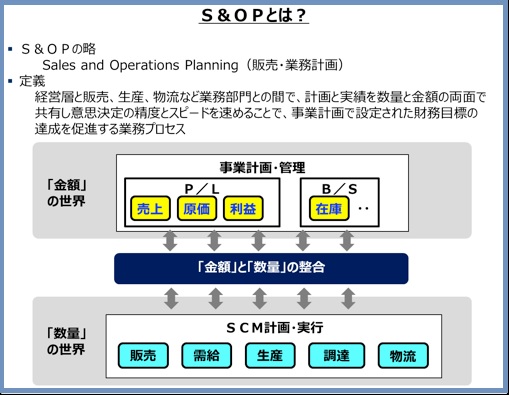

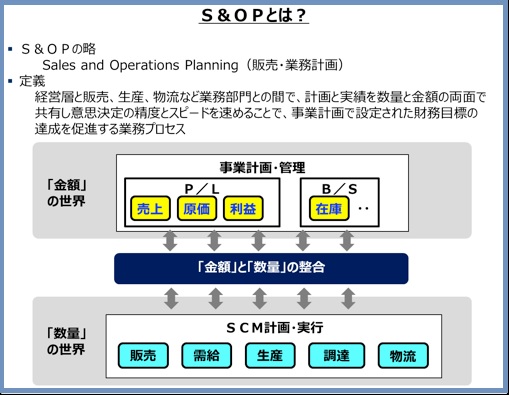

1. S&OPとは

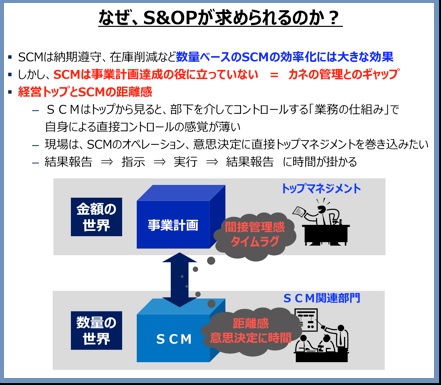

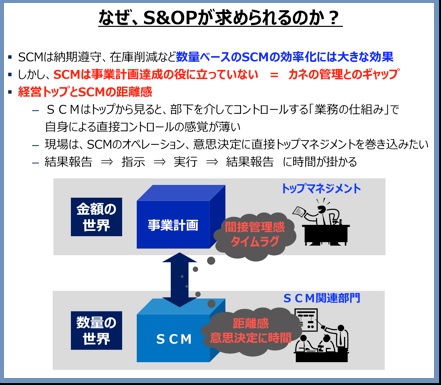

2.今なぜ、S&OPが求められているのか

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

サプライチェーン上のポジショニングで見ることにより、金型・工具・工作機械など生産財メーカーの製品は、どのようにビジネスの機会が広がるでしょう? 生...

サプライチェーン上のポジショニングで見ることにより、金型・工具・工作機械など生産財メーカーの製品は、どのようにビジネスの機会が広がるでしょう? 生...

前回のその11に続いて解説します。 3. よく使われているSCM指標の評価 下記は、一般的にSCMで使...

前回のその11に続いて解説します。 3. よく使われているSCM指標の評価 下記は、一般的にSCMで使...

前回のその5に続いて解説します。 3. S&OPで実現される業務 現在行われているS&OPではどの...

前回のその5に続いて解説します。 3. S&OPで実現される業務 現在行われているS&OPではどの...

◆ SLA(サービスレベル・アグリーメント) 物流サービス水準向上で重要なことは物流サービスの定義と請け負う範囲について必ず契約書の中に明記するこ...

◆ SLA(サービスレベル・アグリーメント) 物流サービス水準向上で重要なことは物流サービスの定義と請け負う範囲について必ず契約書の中に明記するこ...

1. 物流効率化に影響を与えていること ものがある限り物流は発生しますので、物流は無くならないと考えるべきでしょう。この物流をいかに...

1. 物流効率化に影響を与えていること ものがある限り物流は発生しますので、物流は無くならないと考えるべきでしょう。この物流をいかに...

◆全社利益に貢献する 他社との混載を進めるにあたり、条件を決めておくとよいと思います。例えば使う運送会社について、お互い契約している...

◆全社利益に貢献する 他社との混載を進めるにあたり、条件を決めておくとよいと思います。例えば使う運送会社について、お互い契約している...

コヒーレント・コンサルティング

SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...

開催日: 2026-03-26

開催日: 2026-10-06

開催日: 2026-10-13

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします