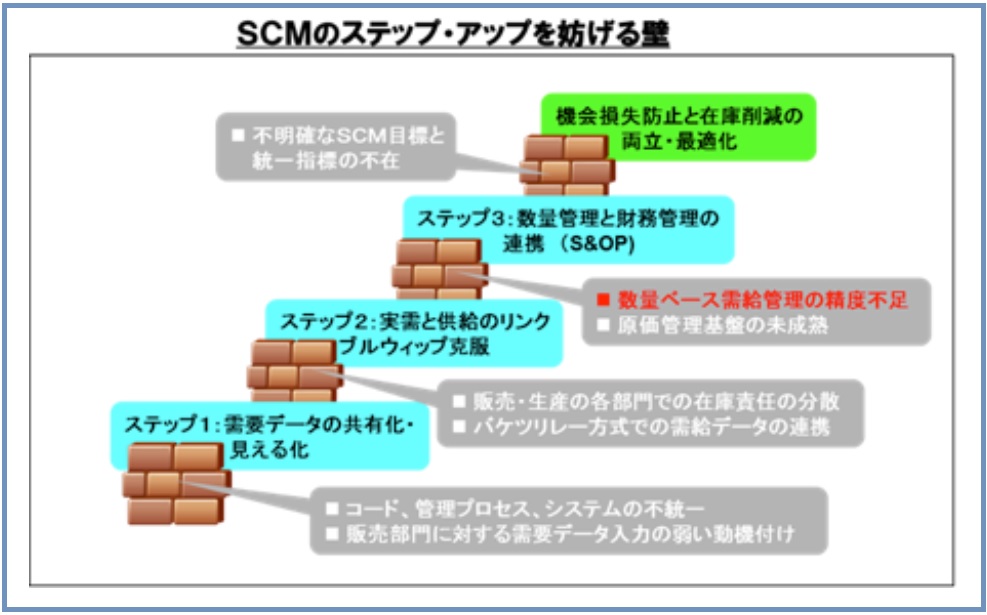

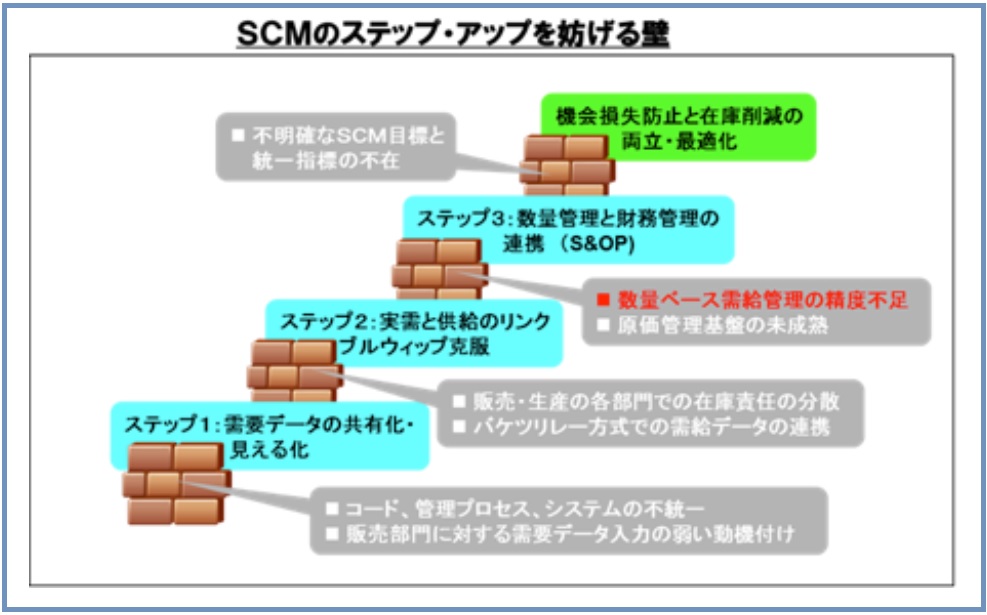

1. ブルウィップ効果を取りあげる理由

(2) 販売見込みの「読み」を含めたフォーキャスト決定の運用・組織

(3) (1)(2)を除くその他のSCMの仕組み全体

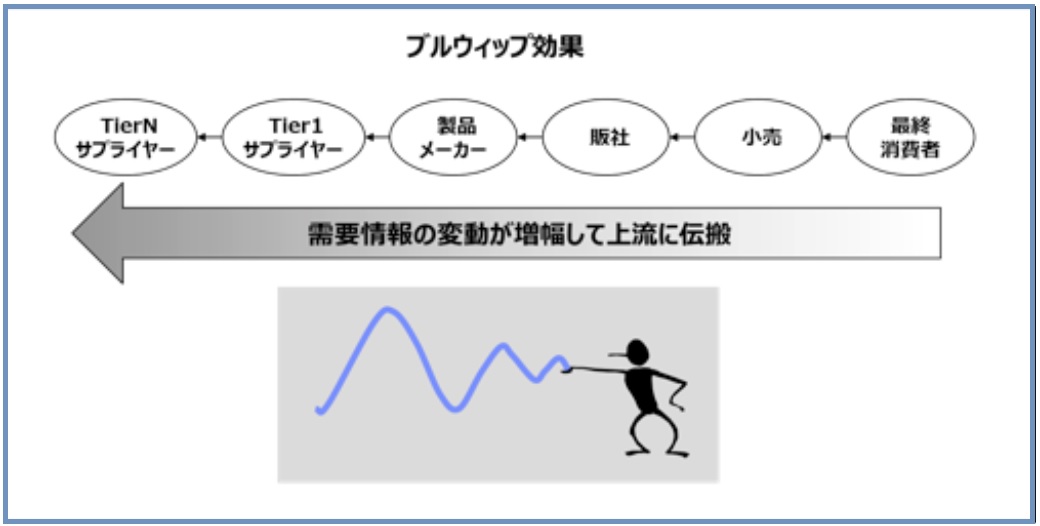

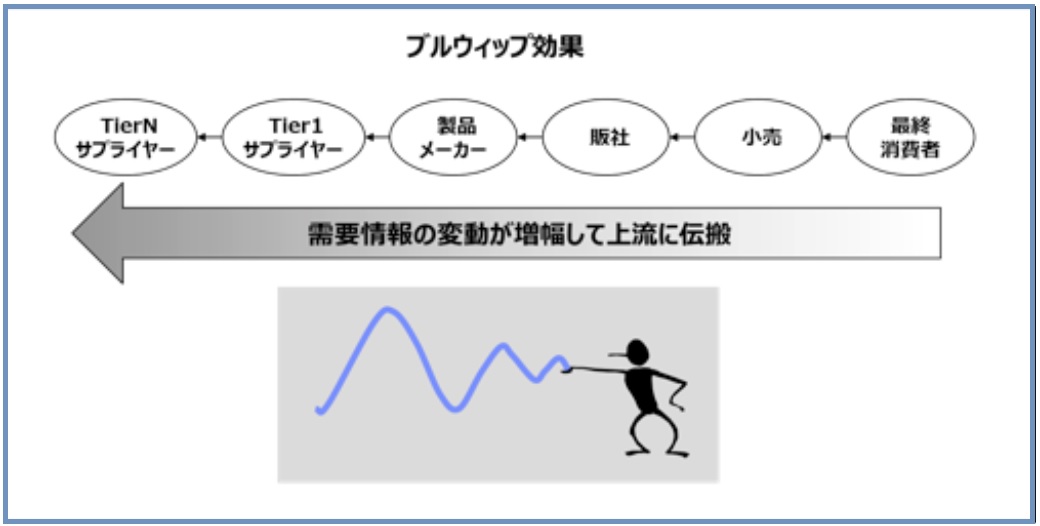

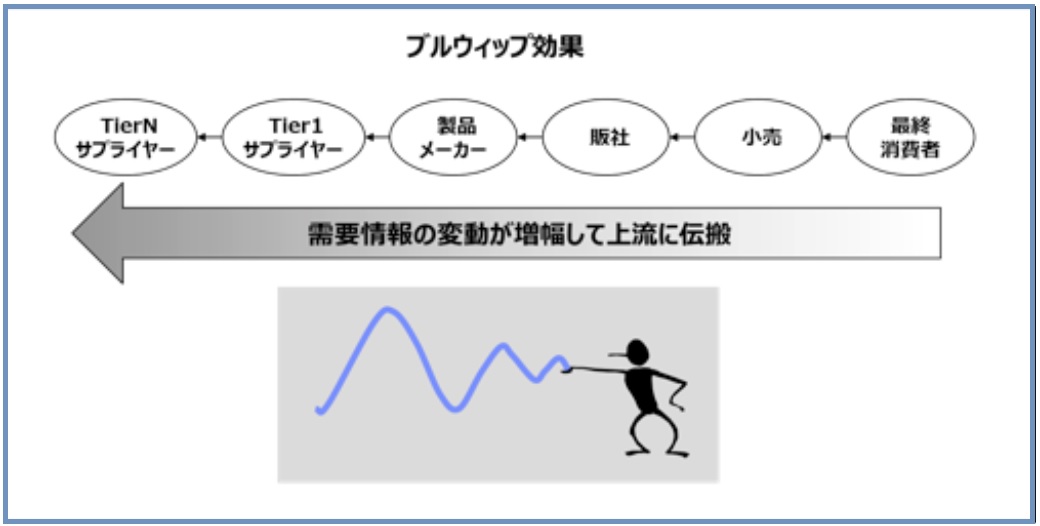

2. ブルウィップ効果とは

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

儲ける輸送改善の記事が無料でお読みいただけます! ◆とってもおいしい輸送改善...

儲ける輸送改善の記事が無料でお読みいただけます! ◆とってもおいしい輸送改善...

1.サプライチェーンの同期化と能力 個々の業務スピードが高くても、そのスピード自体がバラバラだと在庫が溜まるため、機会損失が発生します。そういった機会...

1.サプライチェーンの同期化と能力 個々の業務スピードが高くても、そのスピード自体がバラバラだと在庫が溜まるため、機会損失が発生します。そういった機会...

第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...

第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...

◆ 物流エンジニアリングの取り組み ものづくりの場所を変更することは大変なように感じます。確かに大きな設備を移設して生産場所を変更することは大変で...

◆ 物流エンジニアリングの取り組み ものづくりの場所を変更することは大変なように感じます。確かに大きな設備を移設して生産場所を変更することは大変で...

1. 管理技術の伝授 皆さんの会社では、多くの物流業務を物流委託先に外注(アウトソース)しているのではないでしょうか。物流アウトソーシングを行って...

1. 管理技術の伝授 皆さんの会社では、多くの物流業務を物流委託先に外注(アウトソース)しているのではないでしょうか。物流アウトソーシングを行って...

◆ 観察力と分析力 荷主から値下げを要請されることはありますが、同時に物流効率化の要請を受けることもあります。荷主はサプライチェーントータルを効率...

◆ 観察力と分析力 荷主から値下げを要請されることはありますが、同時に物流効率化の要請を受けることもあります。荷主はサプライチェーントータルを効率...

コヒーレント・コンサルティング

SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...

開催日: 2026-10-06

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします