【製品設計:ミス防止対策 連載目次】

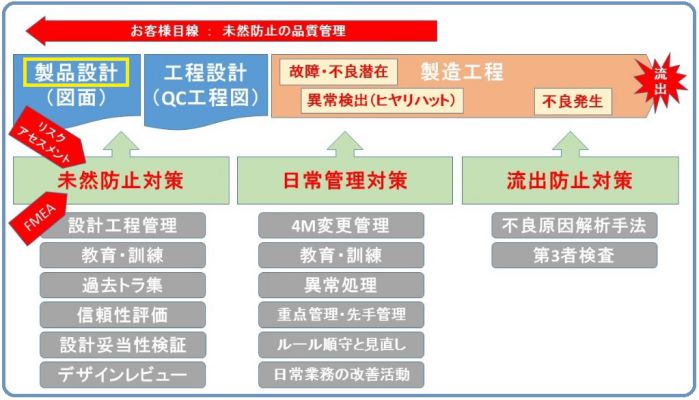

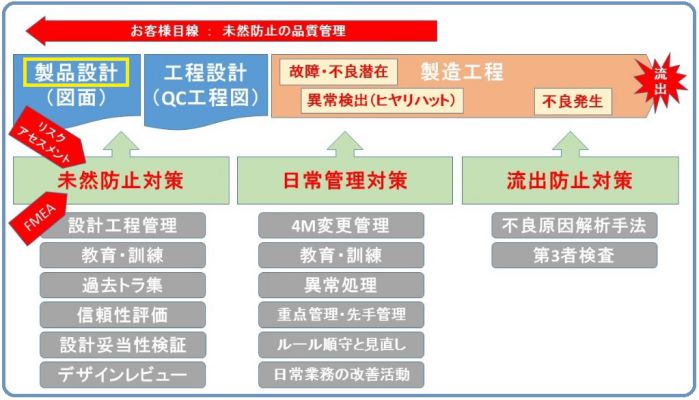

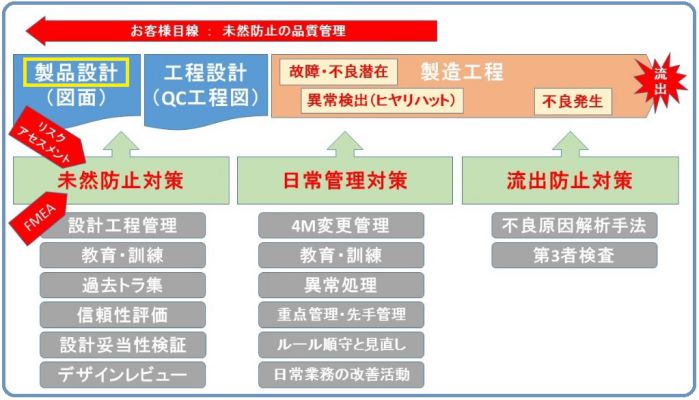

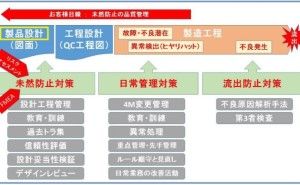

◆お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

新規事業・新商品の開発コンセプトがイメージできたら、試していただきたいことがあります。それは、「エレベー...

新規事業・新商品の開発コンセプトがイメージできたら、試していただきたいことがあります。それは、「エレベー...

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

前回まで自分が生物、物、さらには抽象概念になったと想像して、世の中を観察しようという話をしてきました。これは言うなれば、まさに妄想の世...

前回まで自分が生物、物、さらには抽象概念になったと想像して、世の中を観察しようという話をしてきました。これは言うなれば、まさに妄想の世...

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

【設計部門とリスク管理 連載目次】 1. リスク管理とは目標達成までのシナリオ作成 2. コンティンジェンシープランの注意事項 3. リスク管理...

【設計部門とリスク管理 連載目次】 1. リスク管理とは目標達成までのシナリオ作成 2. コンティンジェンシープランの注意事項 3. リスク管理...

前回のプロジェクト管理の仕組み (その20)に続いて解説します。 進捗管理のための基本メトリクスセットについての解説を続けています。...

前回のプロジェクト管理の仕組み (その20)に続いて解説します。 進捗管理のための基本メトリクスセットについての解説を続けています。...

合同会社高崎ものづくり技術研究所

製造業に従事して50年、新製品開発設計から製造技術、品質管理、海外生産まで、あらゆる業務に従事した経験を基に、現場目線で業務改革・経営改革・意識改革支援に...

開催日: 2026-03-18

開催日: 2026-03-26

開催日: 2026-05-19

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします