経営方針と市場開拓 中小メーカ向け経営改革の考察(その19)

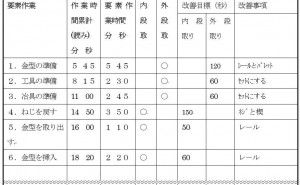

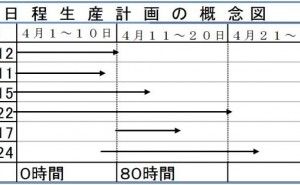

1.量産と少量・単品生産の差異による発想の切り替え

2.開発テ-マと市場開拓の問題

(1)受注の都度品質仕様が一部異なる製品

(2)規格化された製品の場合

(3)取引先の観察から開発テ-マを決める場合

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

新庄 秀光

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

この連載の他の記事

現在記事

「事業戦略」の他のキーワード解説記事

もっと見る顧客の心をつかむ新しい価値創造の方法とは、モノづくりからコトづくりにより製造業はどう変わるのか?

【目次】 1. コトづくりへの変革の必要性 製造業は、モノを作ることだけではなく、モノを通じて顧客に感動や満足を提供することが求め...

【目次】 1. コトづくりへの変革の必要性 製造業は、モノを作ることだけではなく、モノを通じて顧客に感動や満足を提供することが求め...

技術企業の高収益化: 技術戦略、抵抗勢力にのまれるな

私が、クライアント(A社)で新しい技術戦略を提案しました。会議に出席していたのは、A社社長と経営幹部、社員の10人くらいでした。「他...

私が、クライアント(A社)で新しい技術戦略を提案しました。会議に出席していたのは、A社社長と経営幹部、社員の10人くらいでした。「他...

中小企業の勝ち残り戦略の方向性(その2)

今回は中小企業が勝ち残るための方向性や考え方の第2回目です。第1回目をまだ読まれていない方はそちらからお読みいただきますよう、お願いいたします。 今...

今回は中小企業が勝ち残るための方向性や考え方の第2回目です。第1回目をまだ読まれていない方はそちらからお読みいただきますよう、お願いいたします。 今...

「事業戦略」の活用事例

もっと見る専門家コーディネートサービスでウェビナー満足度2.5倍に向上!製造業従事者を惹きつけ続ける(ストックマーク株式会社様)

専門家コーディネートサービスをご利用いただいた企業様にインタビューをする企画が開始!今回はストックマーク株式会社様です。魅力的なセミナ...

専門家コーディネートサービスをご利用いただいた企業様にインタビューをする企画が開始!今回はストックマーク株式会社様です。魅力的なセミナ...

『坂の上の雲』に学ぶ全体観(その6)

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネス...

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネス...

続き ポストコロナDX『賢い』社長の戦略<未来>からのアプローチ(その4)

はじめに 前稿で、真のDX=持続的発展のための(デジタルを活用した)『革新』を実現させる方法として「DX人材の教科書」と「IPI&r...

はじめに 前稿で、真のDX=持続的発展のための(デジタルを活用した)『革新』を実現させる方法として「DX人材の教科書」と「IPI&r...