前回のポストコロナDX『賢い』社長の戦略<未来>からのアプローチ(その2)の続きを解説します。

Ⅱ.「シャープ『液晶敗戦』の教訓」(中田行彦著)の紹介

シャープについて山口氏は「山登りのワナ」として検証していますが、シャープで液晶の研究開発と生産技術の中心におり、後に大学で技術を経営に結び付ける技術経営を研究している中田氏は経営の視点から分析しています。第1部「日本のものづくり」の崩壊の第2章ビジョンなき投資戦略、第2部シャープ「液晶敗戦」の内幕の第4・5・6章について、‟<未来>からのアプローチ<経営の目>”として要点を紹介します。

1.成功体験のワナ_半導体と液晶

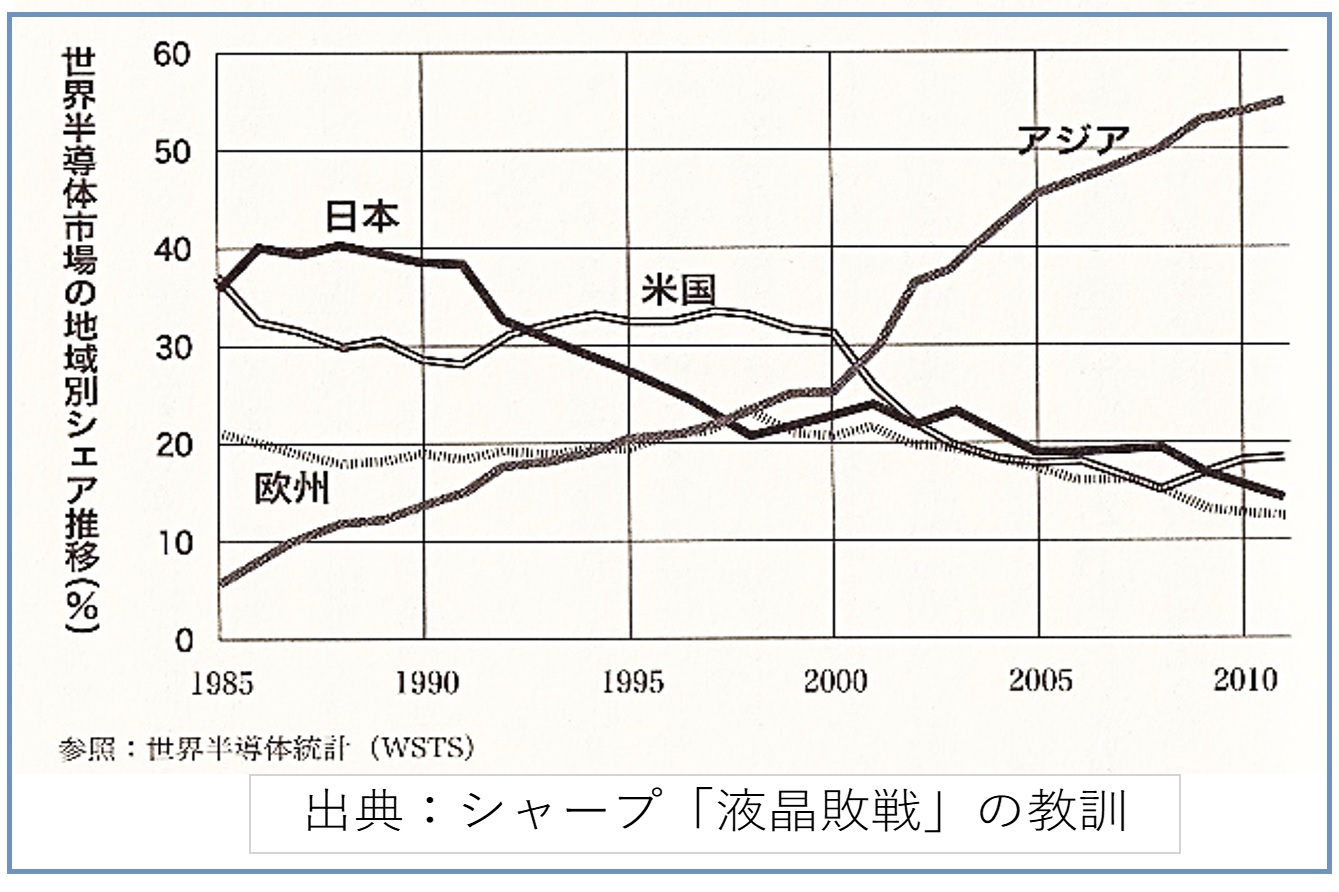

「いつ何に投資するか?」の判断の誤りが敗因。・・・半導体では大型コンピューター用に高品質のDRAM(大規模集積回路)が要求され、日本企業は徹底して高品質を追求して1980年代半ばにはアメリカを追い抜いて世界のトップになり・・・日本には高品質DRAMの生産を目指す技術文化が定着したのです。ところが1990年代にPC (パーソナルコンピューター)の時代になり高品質より低品質・安価な製品が必要になっても、日本企業は高品質DRAMを作り続けていました。一方、アメリカはM社がPC用に転換して投資し1993年に日本とシェアーを逆転し、アジアでは韓国がPC用に特化した‟積極投資”をして日本を追い抜き、2000年以降の急成長になりました(図3)。

図3.世界半導体市場の地域別シェア推移

日本企業は(世界を制覇した成功体験から抜け切れずに)大型用からPC用という市場ニーズの変化に対応できず、市場の変化に対応して‟積極投資”したアジア勢に敗れ、その結果は未だに尾を引いて立ち直れないでいます。「いつ何に投資するか?」という<経営の目>の重要さが身に染みて分かります。

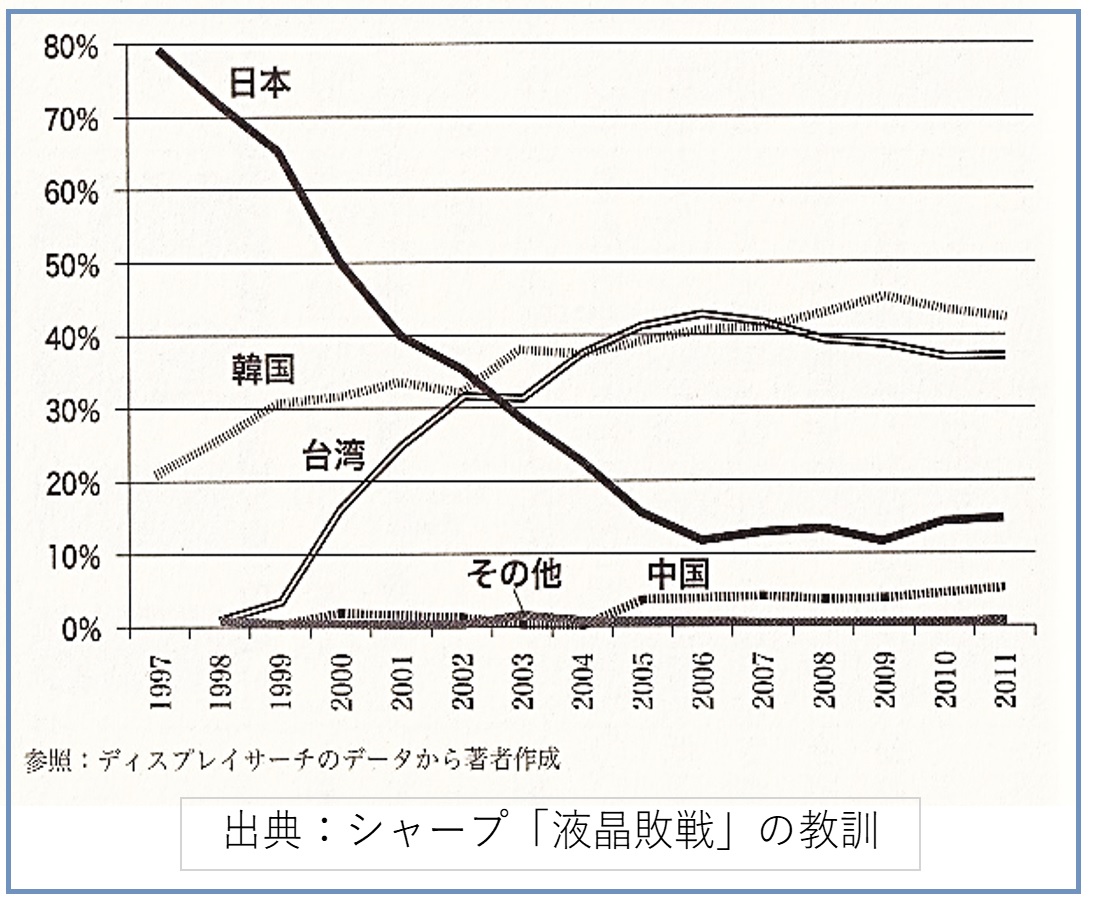

図4.液晶ディスプレーの国別生産能力シェア

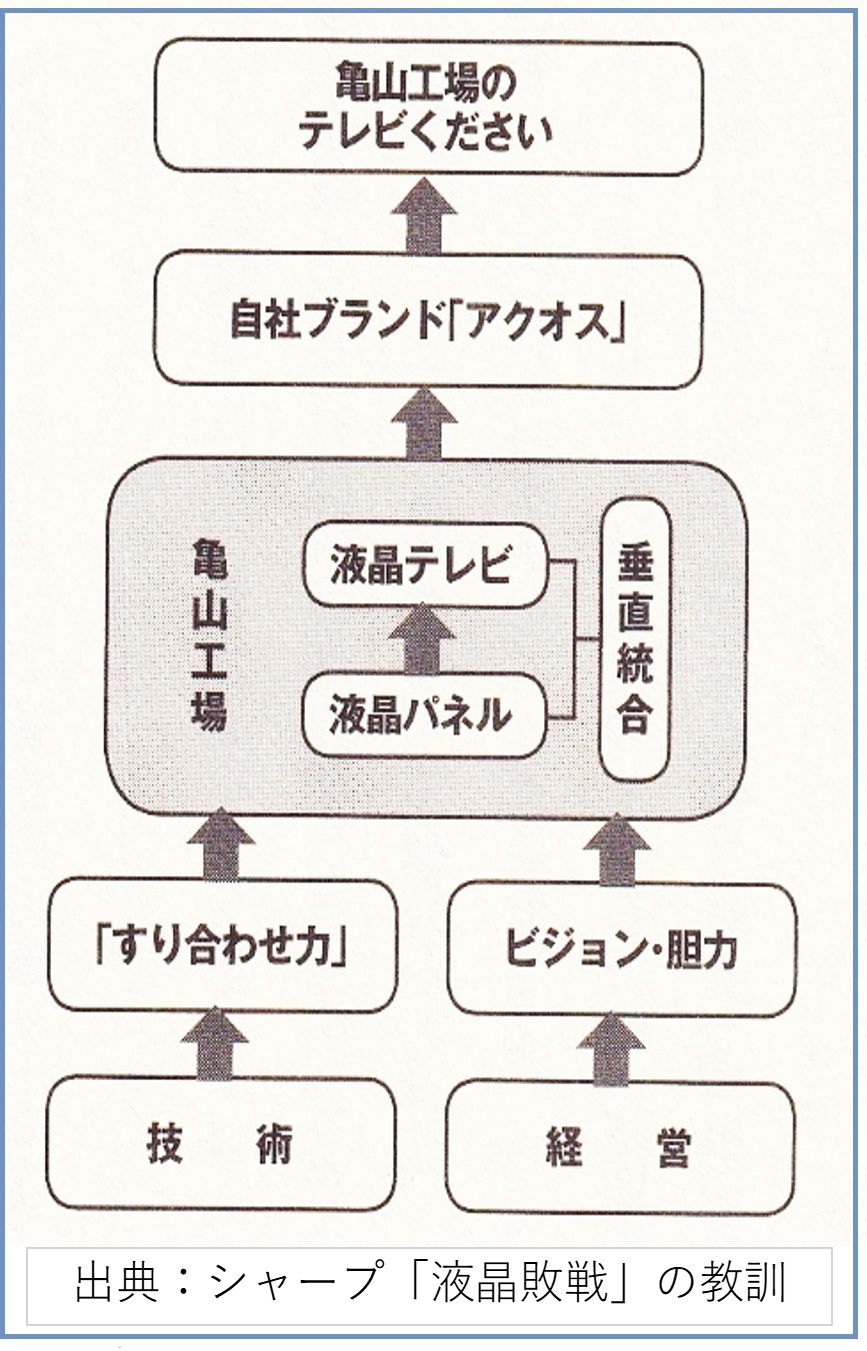

液晶は、この半導体が辿った道を数年遅れで辿っています。・・・液晶ディスプレイの日本のシェアーは2003年を境に台湾と韓国に追い抜かれています(図4)。液晶の競争力は液晶パネルの大きさを第4世代・・というように世代で表します。韓国と台湾は第5世代に巨額の投資をし、第4世代に集中してきた(シャープ以外の)日本企業は置き去りに・・・そこでシャープは亀山に第6世代の工場を建設し、高画質の液晶テレビAQUOS(亀山モデル)で大躍進しました。しかし(残念なことに)この成功体験に縛られて*1予想以上の急激な市場ニーズの変化(低価格化)に対応できず、シャープは液晶戦争に敗れてしまいました。「いつ何に投資するか?」という<経営の目>の厳しさが身に沁みます。

*1; 山口氏のいう「山登りのワナ」に嵌ってしまった

2.シャープ「液晶敗戦」

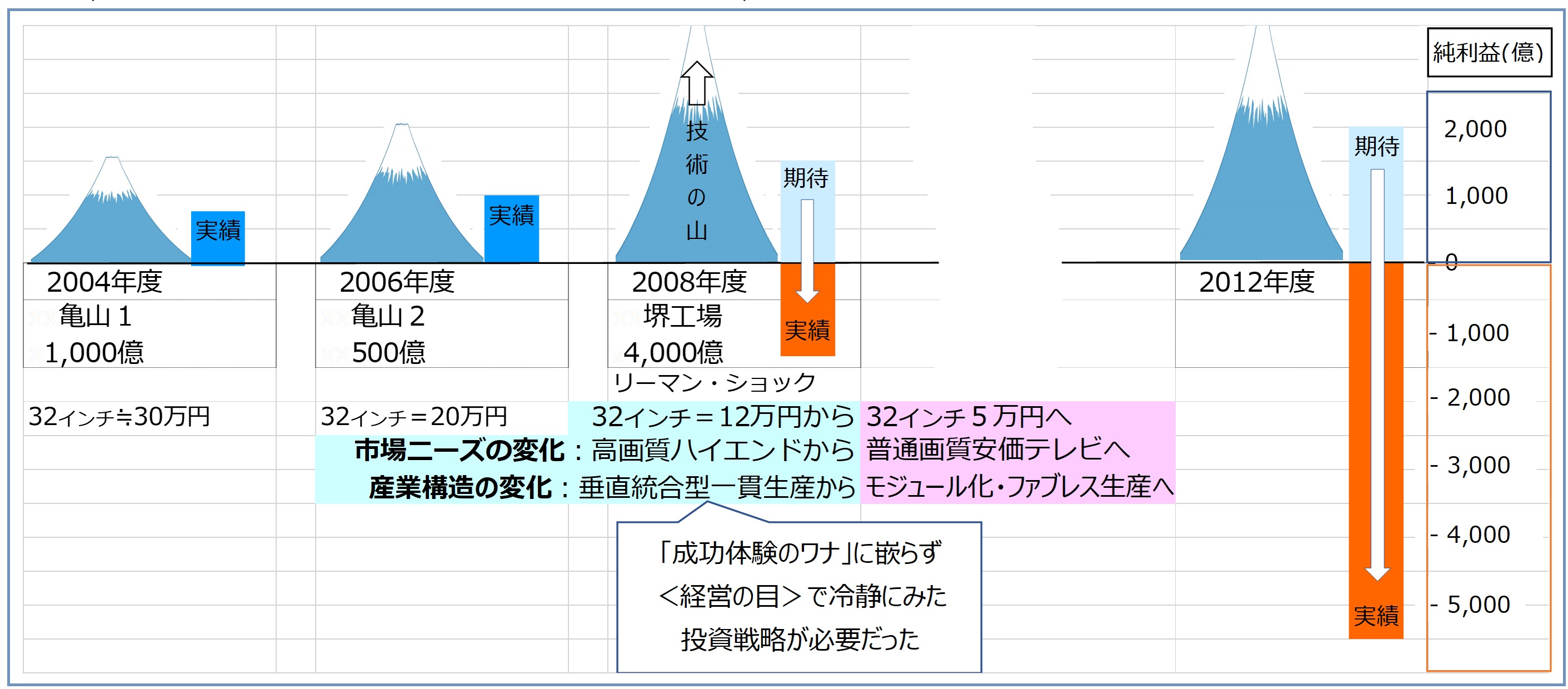

2-1.オンリーワンを目指して液晶の山を登り続け

ブラウン管TV全盛の1999年に液晶TVでオンリーワンを目指すと発表、事業の「選択と集中」を徹底し半導体から金と人を液晶に集中。2002年亀山工場建設1000億を発表。2004年第6世代の第一工場が稼働。

32インチAQUOSが好評で市場占有率48%。2006年第8世代の第二工場500億稼働。量産でコストダウン、32インチ20万円。4年連続で過去最高益を更新し、2007年3月期は営業利益1,277億。そしてオンリーワンをキープするため一段大きな液晶の山に登る決断をした。堺工場の建設4000億、究極のすり合わせ型垂直統合一貫工場第10世代が2009年に稼働、32インチ12万円。

図5.「亀山モデル」が成功した理由

2―2.液晶の技術を極めたがビジネスに敗れた

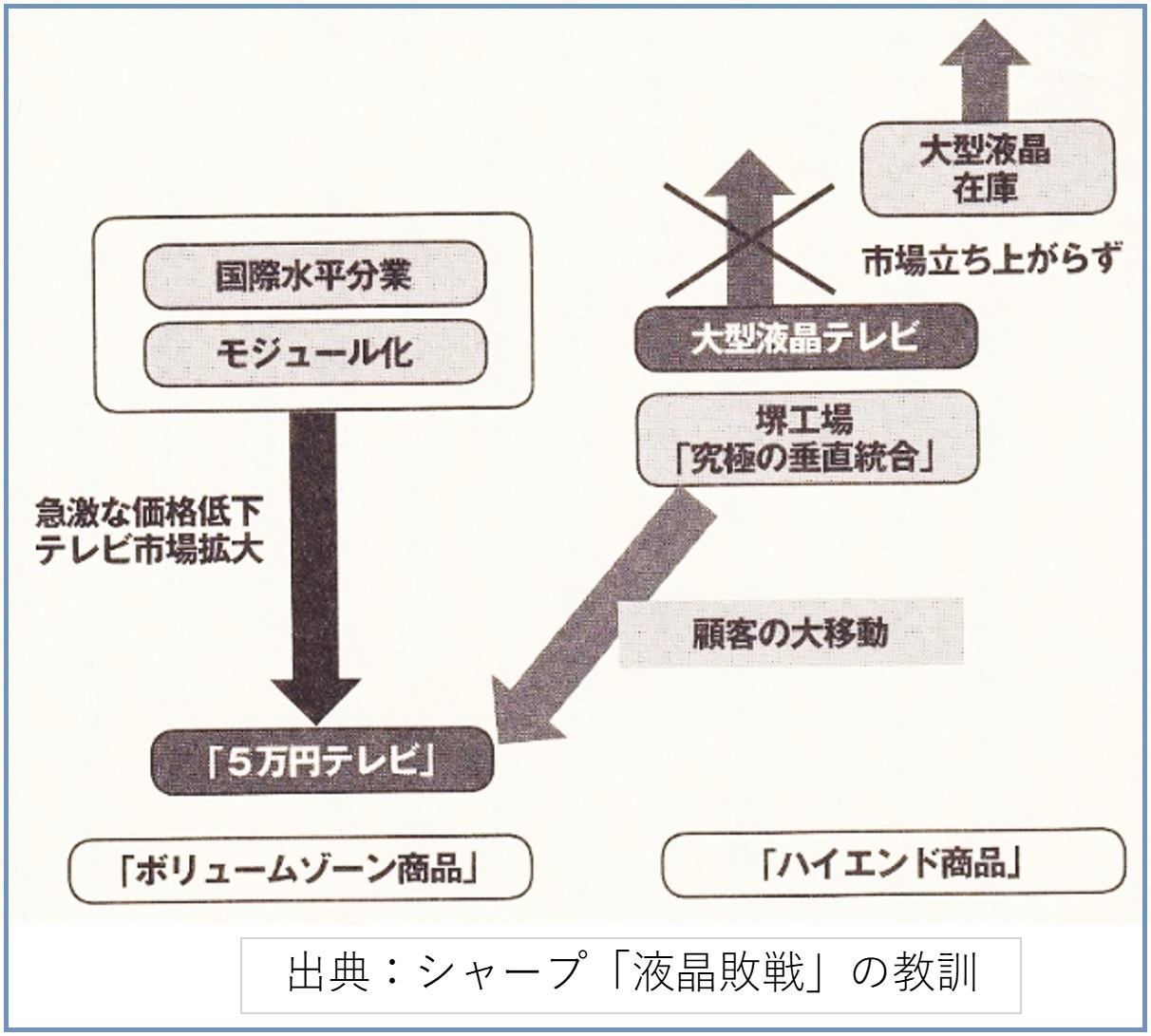

ところが、2009年にイオンがノンブランドの32インチ液晶テレビを15,000台限定で5万円という破壊的な価格で売り出した。12万円では手が出なかった潜在顧客が5万円テレビに殺到し、シャープの高画質を誇るAQUOSの販売が伸び悩み落ち込むという想定外の事態になってしまった。その結果、集中投資した堺工場が力を発揮できぬまま、2008年度に1,000億を超す赤字に、2012年度には5,000億を超す超赤字に転落してしまった。

その原因を著者は、‟価格の下落は想定をはるかに超えたものだったが、堺工場の失敗は投資額の大きさにあった。ガラス基板当り投資額は10年で1/10に減少し亀山工場では282億/㎡、それが堺工場では437億/㎡と1.5倍。

しかも亀山工場と同じ設計で技術 革新がなく競争力強化にならなかった”と考察しています。図6は著者による、ハイエンド商品である大型液晶テレビの市場が立ち上らなかった堺工場の姿をイラストしたものです。

図6.大型液晶テレビの市場が立ち上がらなかった理由

【筆者追記】

<経営の目>でみると2008年が運命の分かれ目で、堺工場第10世代液晶への投資の他に選択肢が2つあったと思います。

- 液晶テレビの価格下落に、償却が進みコストが下がる亀山工場で勝負し、この稿の初に紹介した山口氏の指摘のように‟液晶ではない「ちがう未来」(希少性が高く模倣が困難で安定した利益が得られる「光・電子デバイス」)に資金と人材を投入する。

- 高画質という特徴を強みに変える液晶への投資で勝負する。32インチ5万円テレビ用のコモディティ化した液晶ではなく、スマホ用など高画質に価値を見出すような「シャープの『他を凌ぐ高画質』という特徴を強みにする」液晶に資金と人材を投入する。

Ⅲ.「ニッポンのスゴい親父力経営」(伊藤澄夫著)の紹介

日本の従業員100人の金型工場の社長がフィリピンとインドネシアで社員の心を掴んで成功を収めた物語です。筆者はこの本を手にしてすなおに‟これはスゴい!”と歓声を上げました。伊藤社長の「他から学ぶ」「自分で考え決断する」姿勢=<経営の目>に感銘を受けました。それは筆者が1984年のシンガポール以来、タイ・フィリピン・インドネシア・ベトナム・中国などへの技術協力を通じ、物語が展開された舞台を肌で感じていたからです。

第1章 日本の未来を考える

・・・日本の技術力や・・・生産性の高さは持ちがいなく世界のトップクラスにあります。一方で、1人当りのGDPが世界で27位である事実を謙虚に受け止め、日本は官民挙げて再び世界のトップに返り咲くという目標を持って努力しなければなりません。

第2章 フィリピンで貫いた日本的経営

タイ進出の予定が急遽フィリピンへ・・・海外進出を検討していた折にタイ進出の渡りに船の話があり2年かけて完璧な計画案を完成・・・90年代に入って日本企業が相次いでタイに進出・・・条件が大きく変ってタイ進出は断念。・・・フィリピンは治安が悪い!?実態は違います。・・・フィリピン人は周辺諸国と比較して教育レベルがダントツで高く・・・ベトナムやインドネシア同様有数の親日国です。・・・

「マーケットが小さいフィリピンで本当に儲かるの?」・・・1995年の進出から20年で売上高8億の・・・業績より社員の成長・・・進出から6年後、日本人技術者3人が全員帰国・・・経理担当として採用したMs. ローズマリーは今や大番頭・・・

インドネシアでは日本人が手不足で指導はフィリピンの社員=インドネシアでは大先生

第3章 インドネシア

・・・断り続けた合弁設立・・・フィリピン技術者を派遣させて貰いたい・・・わずか2年で高度な金型を製造してしまった・・・親日国だか...