◆方針展開の不連続性による損失と対策

前回のその14に続いて解説します。

経営方針を踏まえて立案した事業計画を、各部署が役割分担して目標達成に努めます。各部署では更に細分化した課題とその役割分担を職場別に決めて活動することになります。この一連の事業活動の関連性を保つことなく、職場ごとに別途に目標が設定されている例が多く見られ、その結果、経営方針・事業計画・目標管理の繋がりが切れてしまって問題を複雑にし、損失を発生させている例が実に多いようです。そのために、努力した割に成果が得られない状況に陥っているのです。そういった状況について考えていきましょう。

1.方針展開に関する問題点

課長・係長クラスや、小集団活動(5S活動やQCサ-クル等)のリーダーなどから漏れてくる声として「しなければならない課題が多すぎて、何からしたらよいのか分からない。疲れが募るだけである」というようなことがあります。その結果、集中的に問題解決を図ることができず、努力している割に成果が上がらないで疲労感を募らせています。

なぜこのような事態になるのか。現場で聴き取り調査をしてみると、「改善活動の自主性を尊重し、干渉しない事にしている」との経営層の考えがあり、現場にもその考えが浸透していることが判ります。

しかし、この実態は放任以外の何ものでありません。事業計画の一部を小集団活動の課題として担当する事は、自主性を阻害することにはならなりません。なぜなら、課題をどのような方法で改善していくのか、課題処理に関して自分たちの考え方を発揮することで自主活動は可能だからです。

そのような取り組み方をすると、事業計画の一部を担っている改善活動であるとの関心が経営層に強くなり、支援にも力が入り全社一丸となって取り組む体制が整えられる事になります。事業計画の一部を分担する真の目的が見失われ、自主活動を奨励することが目的になってしまい、余分な仕事を増やし、思わしくない結果に終わっている例が余りにも多いから、ぜひ自社の見直しもしてみましょう。

2.方針展開と小集団改善活動に関する問題と対策

経営方針・事業計画・目標管理の関連性を踏まえず、それぞれに改善の課題を決める事で本来狙わなければならない企業の将来像(代表者の夢、志)に沿った活動をすることから離れ、方向性を見失って実施しなければならない課題が増し、どの課題も中途半端な処理に終わり形式的な発表会になって、目標の達成感を味わう事がなく空しさが募ります。そのような事態になることを避けるために、次のような取り組みをすると良いでしょう。

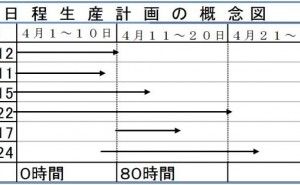

各部門に課された目標管理の課題を達成させるために、職場内の小集団に細分化した改善テーマを割り当てることになります。コストダウン、不良率の低減、リードタイムの短縮など、現場で実際に発生している損失の内容と関連付けることで改善のテーマは見つけ出せます。ここでは、

5S活動の例で考えます。

◆5S活動との関連付け

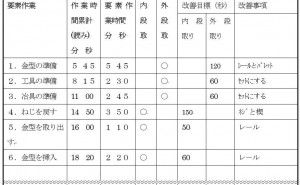

5S活動はコストダウンが目的であるから、目標管理でコストダウンが課題になっているのであれば、5S活動を応用してコストダウンを推進する取り組み方は有用です。生産現場に限ることなく、事務作業においても5Sに関係するムダな時間はいくらでも見つける事が可能です。工具、ジグ、書類を取り出すために要する時間はどの職場でも改善の対象になります。

ただし、5S活動でどの程度のコストダウンが可能になるのか、その概要を掴んだ上で改善に取り組む必要があります。移動の時間、探す時間、等の発生回数と一回当たりの平均所要時間の概略を測定し、それらの改善によりどの程度ムダ時間が短縮できるのか、その見当をつけた上で5S活動を実施する対象を決めます。

...

経営方針を踏まえて立案した事業計画を、各部署が役割分担して目標達成に努めます。各部署では更に細分化した課題とその役割分担を職場別に決めて活動することになります。この一連の事業活動の関連性を保つことなく、職場ごとに別途に目標が設定されている例が多く見られ、その結果、経営方針・事業計画・目標管理の繋がりが切れてしまって問題を複雑にし、損失を発生させている例が実に多いようです。そのために、努力した割に成果が得られない状況に陥っているのです。そういった状況について考えていきましょう。

経営方針を踏まえて立案した事業計画を、各部署が役割分担して目標達成に努めます。各部署では更に細分化した課題とその役割分担を職場別に決めて活動することになります。この一連の事業活動の関連性を保つことなく、職場ごとに別途に目標が設定されている例が多く見られ、その結果、経営方針・事業計画・目標管理の繋がりが切れてしまって問題を複雑にし、損失を発生させている例が実に多いようです。そのために、努力した割に成果が得られない状況に陥っているのです。そういった状況について考えていきましょう。