◆技術開発の事例紹介 LIMDOW-MOの事業化

ロバストパラメータ設計を導入し、技術開発プロセスの変革が実現出来ました.その詳細をLIMDOW-MOの技術開発の事例で紹介していきます.

【この連載の前回:品質工学による技術開発(その14)技術開発で活用される技法へのリンク】

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!

1.独自技術の事業化を目指した技術開発事例

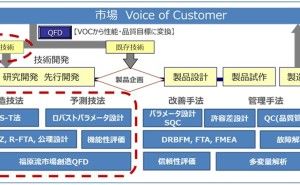

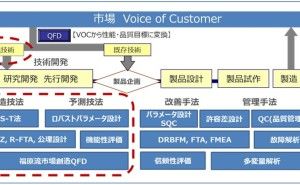

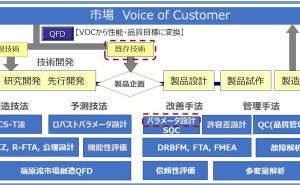

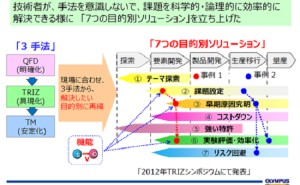

本連載の(その9)まで,技術開発のあるべき姿やそのプロセスの全体像,その中で活用されるロバストパラメー設計やCS-T法などの技法の概要,各技法のプロセスの中での位置づけ,などについて解説してきました.さらに(その9)からは具体的な事例を取り上げて,技術開発段階で活用される技法や仕組みについて解説しています.前回(その14)までは汎用技術開発の事例として光ディスクドライブの光学ヘッド用の接着剤の技術開発の進め方を紹介しました.今回からは自社の独自技術の事業化を目指した技術開発の事例を紹介します.

2.LIMDOW-MOの技術開発

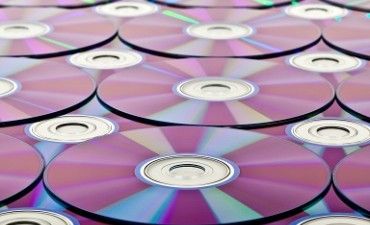

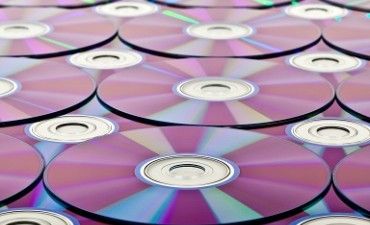

筆者がニコン時代に取り組んだ新しいMO媒体であるLIMDOW-MOの技術開発の事例を紹介します.MOと言っても若い方々はご存じないかもしれませんが、1990年代にリムーバブルな大容量記録メモリーとして最も一般的に使われていたのがMOです.現在では100GBを超えるUSBメモリーが市販されていますが、当時主流のフロッピーディスクが1MB程度の容量であった頃に100MBを超えるMOが登場し、画像記録など用途で幅広く活用されていました.このMOの最大の課題が記録速度を向上させることだったのです.

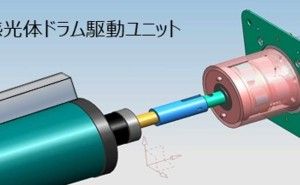

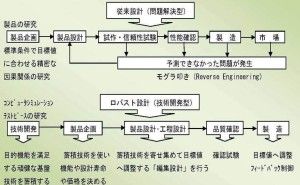

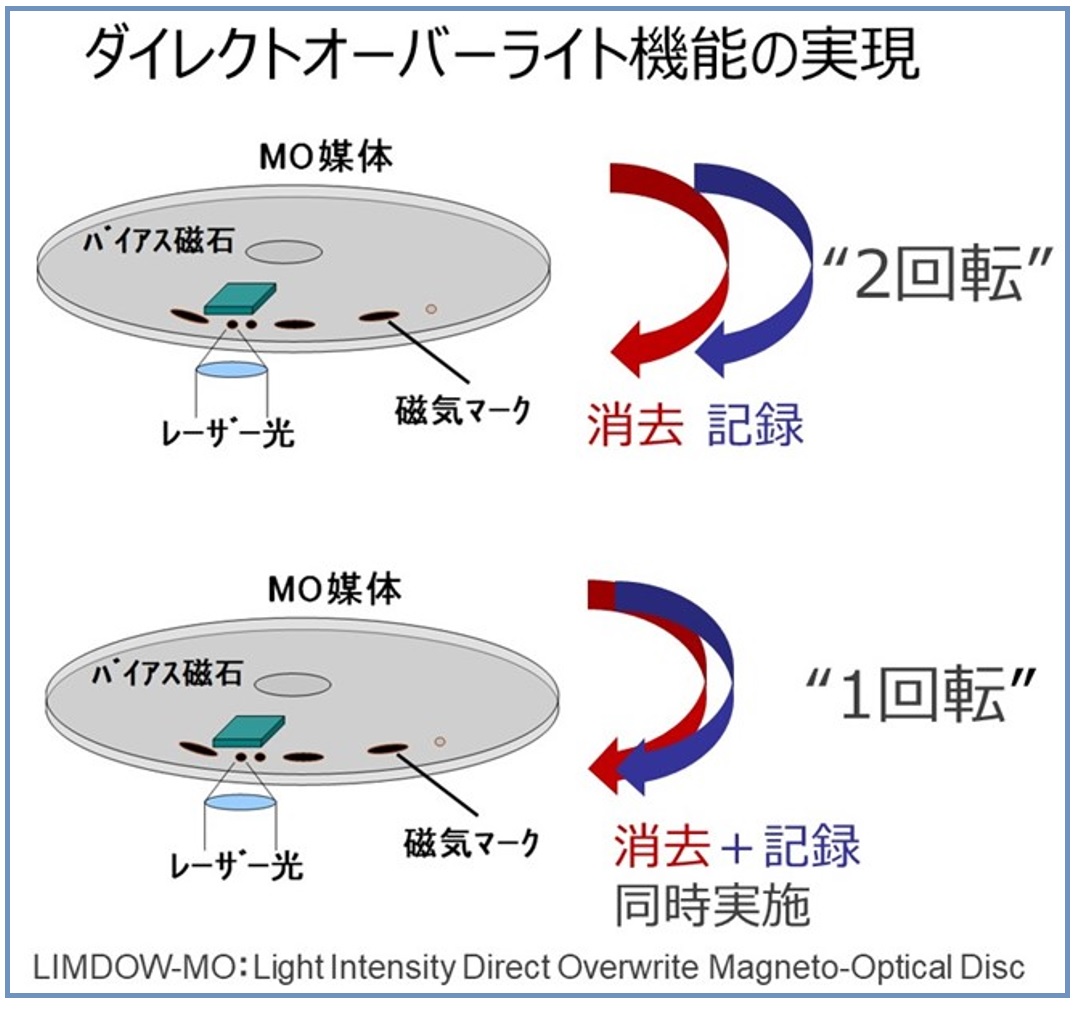

フロッピーディスクやハードディスクなどの磁気記録媒体では円盤上のデータの上にダイレクトに新たな情報を記録できますが,図1上に示すように当初のMOは記録をする前に媒体上に磁気マークとして記録されたデータを消去する必要があったのです.よって、磁気記録媒体に比べて原理的に2倍の記録時間が必要となってしまい、画像などの大容量記録に時間がかかるという不便さがありました.そこでMOにおいても図1下のように円盤上の磁気マークの上にダイレクトに新たな磁気マークを記録することを実現したのがLIMDOW-MOなのです.LIMDOW-MOの写真を図2に示します.

図1.ダイレクトオーバーライト方式

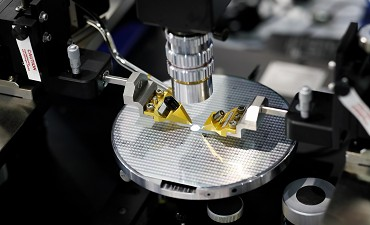

図2.製品化された640MBのLIMDOW-MO

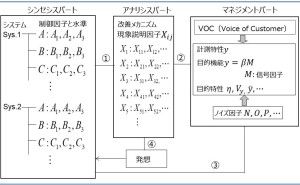

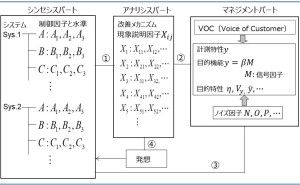

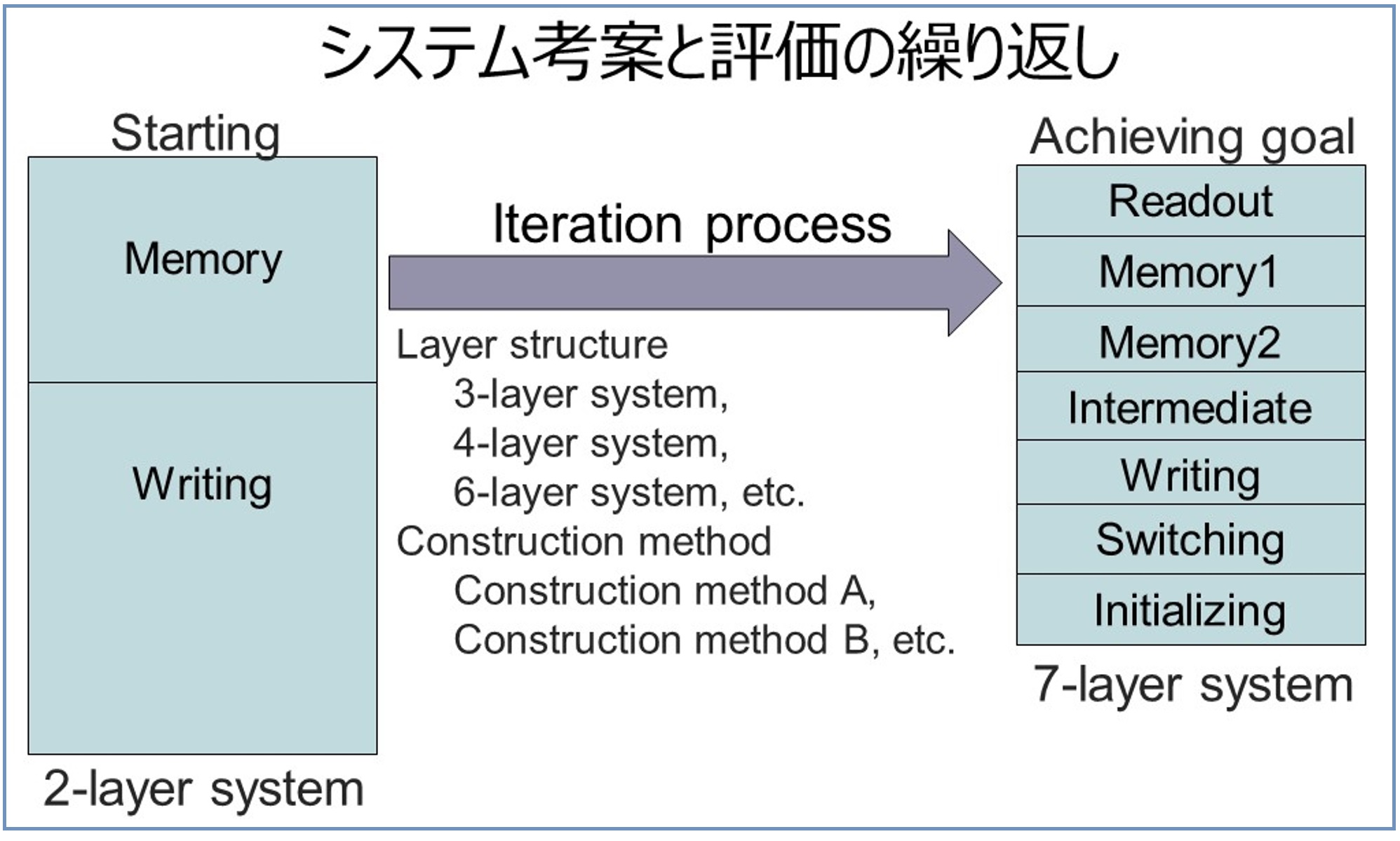

図3に技術開発の初期段階で対象とした2層システムと事業化成功に成功した7層システムの構造の比較を示します.ここで各層は厚さ数十nmから数百nmの磁性薄膜で構成されています.LIMDOW-MOの技術開発は2層システムからスタートして、複数の層構成や製造プロセスを考案・選択し、各方式のロバスト性と性能の両立性を評価するという方法で進められました.このロバスト性と性能の両立性評価にロバストパラメータ設計を活用したのです.改善や最適化を目的としたのではなくロバスト性と性能の両立性をトータルに評価することが技術開発段階におけるロバストパラメータ設計の狙いなのです.

図3.技術開発初期の媒体構造と製品化に成功した媒体の構造

3.CAPDからPDSAへ

ニコン時代の技術開発の進め方の変遷について触れておきます.品質工学を導入する前は、試作→問題顕在化→現象解明→対策という問題起点での技術開発の進め方が骨格となっていました.新規の技術では試作品を作れば必ず問題は顕在化します.顕在化した問題を一つ一つ解決していくわけですが、新たな問題を解決すると以前解決した問題が再発するというようなモグラたたきが常態化していました.これでも問題発見と対策に新規性があれば学会発表や論文投稿はできます.しかしながら、技術開発活動が混乱状態になってしまっては事業化までのストーリーを描くことはできません.何よりも技術者の創造性を引き出すことが...