【人材育成・組織・マネジメントの考察 連載目次】

- 1. 間接部門のプロセス改善とは

- 2. 現場は全てを物語る

- 3. 明日の仕事は今日の改善、それを今日やる

- 4. お互いをつないで考えてみよう

- 5. 教育と訓練

- 6. 教育投資のリターンとは

- 7. 社風が会社の見える部分を変える

- 8. 課題解決と組織内の人間関係

- 9. 社内のコミュニケーション不足

- 10. 現場が意識することで見えるお客様の変化

- 11. 中間管理職に改善推進者になってもらうためには

- 12. トップが毎日、自ら現場に出向く

- 13. 改善のできる雰囲気は上司が作る

工場の経営者から現場の従業員の方を対象として「人材育成・組織・マネジメント」をテーマに連載で解説します。今回はその第8回目となります。

◆ 問題解決が楽しくなってくる

1. 在庫削減とリードタイム短縮で問題勃発!?

機械加工とは全く業種が違いますが、某印刷会社を訪問して3年目の事例を紹介します。訪問当時の工場内は、素材在庫、仕掛り、さらには完成品在庫が山のような状態で入りきらないため、近くの倉庫を借りていたほどでした。どこから改善を着手してよいか分からないほどでしたが、このような現象は印刷業界では当たり前だということで、彼らも問題として考えていませんでした。また、このような在庫を抱えていたため、幸か不幸か欠品という現象はなかったそうです。

この数年間コツコツとできるところから改善を繰り返し、自主ワークショップを毎週どこかの現場で行えるようになってきました。最近では毎年フォーラムと称して、近郊の企業やお客様を招いた工場見学や交換会を開き、年々非常に好評となってきました。オーナーが太っ腹で、同業他社も招くところがオープンな心意気を感じます。オーナーはハード面はすぐに真似できても、ソフト面やハートの部分は簡単に真似できないことを理解した方です。

最近は物の置き場の整備やカンバンを活用した展開、運搬方法の見直しなどを行った結果、見る見るうちに在庫が削減され、外部倉庫に保管していたものを内部に取り込んだり、空いた棚を撤去したりすることができるようになりました。結果として、当初の1/4から1/5程度まで削減できたそうです。また、これに合わせてリードタイムも相当短縮されてきました。その結果、最近は欠品の発生が頻繁に起こるようになったというのです。今まで欠品を経験することがないほど在庫を持っていたので気付かなかったのですが「欠品によって色々と気付くようになった」ともいうのです。さらに「異常に気付く速さと対策を講じる速さは格段に良くなった」といいます。物が少なくなると、異常がすぐに分かるようになり、何をすべきかがみえてくるのです。

これは水面が下がって見えなかった岩(問題)が見えてくることに似ています。これを意図的に水位を下げていくことは、狙い澄まして問題を顕在化させようとするものです。これができるようになったというのです。このため、当初の問題から逃げようとしていたことが、逆に問題が大きくなって津波のように降りかかってくるものです。

考え方を変えて問題に正面から向かっていくと、問題は小さくなって原因もすぐにみえ出すというものです。仮説を立てながら次に発生する問題は多分あれかな?それともこれかな?と考えるだけでも楽しくなってきたというのです。それが腹にしっかり入ってきて、いても立ってもいられなくなり、現場に出て改善に取り組むようになったそうです。しかも以前に比べ、問題解決の達成感が全く違うというのです。

2. 他部門や仕入れ先など巻き込んだ連携を

ほとんどの会社は、モグラ叩きのように問題が発生してからその問題だけを叩き潰すことに留(とど)まっています。それはその時だけの対処でしかないことが多く、やれやれこれで一安心だと安堵(あんど)してしまいます。でも、すぐにまたどこかで問題が勃発します。問題が発生した後の始末は、誰も好んでやりたいことではないと思います。しかし意図的に在庫を少なくしたり、リードタイムを短縮したりすることで、問題を待ち構えているスタンスは全く違うことです。そろそろ問題が出てくるかなと仮説を立てて、その時期までうかがっているのは、まるで腕の良いハンターのようです。狙った獲物をドンピシャリと仕留めた爽快感は誰でも想像できます。仮説を立てることはその対策も事前に考えることになります。脚本家になってシナリオを書くような気分で思い通りになると、さらに楽しくなるものです。

このようになっていくと、こっちを突くと別なところに影響していくという相互関係が見え始めてきます。見えなかったことが見えてくると、目からウロコが取れて人は嬉(うれ)しくなるものです。さらに突っ込んでもっとみてみたいというのは人情です。それは、知的好奇心そのものだと思います。それをくすぐられるとワクワクしてくるものです。このようになってきますと、仕事が遊びで遊びが仕事のような感覚になってきます。

さらに問題が顕著に現れるようになると、自部門だけで解決することが難しくなってきます。その原因の半分は自部門以外にあるからです。そのためにも、前後工程だけではなく、間接部門や仕入先、時にはお客様まで巻き込むことが求められます。大切なことは、本当でお互いがきちんと連携して協力し合うことだと思います。連係プレーになってきますと、今まで気付かなかったことに気付くようになります。お互いの立場を考えるには、お互いの現場に出向いて、現地現物でしかも原理原則に則(のっと)って事実を確認しあうことです。そうすれば、その問題の原因や真因がよくみえ始めます。

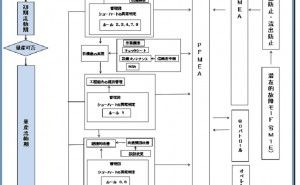

3. 縦から横のマネジメントに変えていく

従来型のマネジメントスタイルはトップダウンの縦型であり、部分最適であれば、全体最適につながるという考え方がありました。それでもなんとなく、会社もマネジメントも機械的に回っていたかもしれません。しかし市場の変化が激しい状況では、この縦型のマネジメントスタイ...