【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】

前回のその4に続いて解説します。

前回のその4に続いて解説します。近年は、中小ものづくり企業にとって、より高度な技術や多品種少量生産・変種変量生産に耐えうる企業体質への変革が求められています。またこれまで、親企業から受注した仕事を指示された通り手がけていたのとは異なり、新たな市場へ進出を図り、他社との競合の中で、技術、品質、納期などの管理面でもレベルアップが必要となってきています。ところが、環境変化に耐えうる優秀な人材の育成が遅れており、従来からの下請け体質から抜け切れていない企業も多く見受けられます。

1.人材育成の問題点

次に一般的な中小ものづくり企業の人材育成面での問題点を整理してみます。

(1)技術の伝承について

多くの中小ものづくり企業は、戦後高度成長期に創業し、40年~50年を経過しており、団塊世代の豊富な労働力に恵まれて成長してきましたが、すでに、この世代は、60歳を越える年齢に達しています。彼らは、長年、ものづくりに携わり、知識や経験も豊富で、高精度の部品加工なども難なくこなすことができるのですが、すべて体に覚えこませているために、マニュアル化などもされておらず、また若手技能者に継承することもままならないまま、リタイヤの時期を迎えました。このままでは、高度な技術・技能は伝承されることなく、消え去ってしまう危機的状況におかれています。

(2)社内教育の仕組みについて

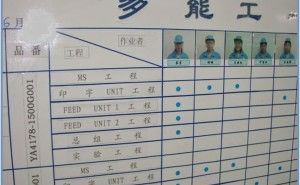

今後、中小ものづくり企業は、下請け構造から脱却し、新たな市場や新たな技術分野に進出していかなければなりません。経営トップは、常に産業動向や、市場の変化を捉え、会社の方向性を明確に定め、人材育成の仕組みづくり、社員の意識づけ、教育を行っていくことが求められます。特に、多品種少量・変種変量生産に対応する製造工程管理、生産管理、また、品質管理などの管理技術の習得、また課題を抽出して、それを改善していくことが現場リーダーや管理層に求められます。そのような考えや行動をマネジメントできる管理人材は、ごく限られているのが現状です。

(3)若手人材の募集方法について

少子化に伴い、ものづくりの経験を有する即戦力の若手技術者は少なく、また魅力の乏しい企業に対しては応募する人材は少ないと考えられます。ハローワークから募集すると言った従来の方法だけでは人材募集は困難になっています。また、若手社員を受け入れても、社内の仕組みが不十分であれば、優秀な人材ほど定着は難しいと考えられます。

2.中小ものづくり企業の人材戦略

若くて優秀な人材を獲得する方法、そして採用した人材をいかに早く戦力化していくかを検討してみましょう。

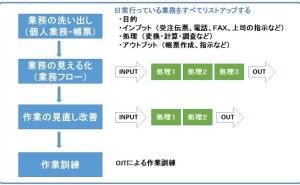

(1)技術の伝承について

長年培ったノウハウをベテランから若手へ、伝承していかなければなりません。それには、時間を割いて、現場作業を含む定期的な勉強会の実施、ベテラン技能者の作業のビデオ・写真撮影、文書化、マニュアル化などの熟練技術・技能の可視化、ベテラン技能者の雇用を延長、または嘱託として若手の指導者へ任命するなどの対策を講じていく必要があります。

(2)社内の人材育成のしくみ、教育制度について

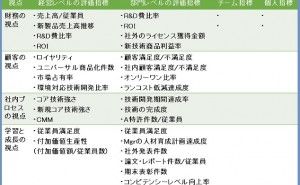

意欲ある人材の獲得につなげていく、また、長く在職してもらうためには、ものづくり企業としての魅力を十分に備えていなければなりません。それには、経営者が自社の将来のあるべき姿を明示し、その方針に沿った「採用 → 教育 → 評価・認定 → 処遇」の、それぞれを関連付け、PDCAの回る仕組みの整備、また社員には、このステップの見える化を行い、将来に希望を持てるようにすることが重要です。

(3)若手人材の募集について

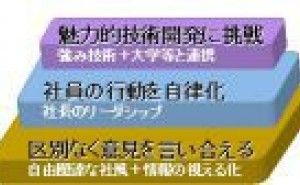

ハローワークにとどまらず、技術者専門の人材紹介サービスの利用、ネット広告による募集、また地元工業高校、大学との連携により、インターンシップによる学生の受け入れを行い、意欲ある人材の獲得につな...

前回のその4に続いて解説します。近年は、中小ものづくり企業にとって、より高度な技術や多品種少量生産・変種変量生産に耐えうる企業体質への変革が求められています。またこれまで、親企業から受注した仕事を指示された通り手がけていたのとは異なり、新たな市場へ進出を図り、他社との競合の中で、技術、品質、納期などの管理面でもレベルアップが必要となってきています。ところが、環境変化に耐えうる優秀な人材の育成が遅れており、従来からの下請け体質から抜け切れていない企業も多く見受けられます。

前回のその4に続いて解説します。近年は、中小ものづくり企業にとって、より高度な技術や多品種少量生産・変種変量生産に耐えうる企業体質への変革が求められています。またこれまで、親企業から受注した仕事を指示された通り手がけていたのとは異なり、新たな市場へ進出を図り、他社との競合の中で、技術、品質、納期などの管理面でもレベルアップが必要となってきています。ところが、環境変化に耐えうる優秀な人材の育成が遅れており、従来からの下請け体質から抜け切れていない企業も多く見受けられます。