【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】

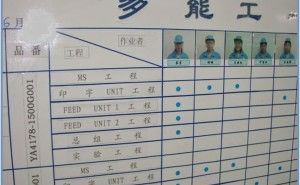

間接業務、直接業務を問わず、生産性向上の方策として「多能工化」が求められています。特に間接業務では、図1のように出来る人が業務をすべて抱え込むのではなく、業務を「見える化」して標準化を図り(標準作業)、誰もが一定の訓練で、その業務を同じレベルで出来るようにすることが求められます。

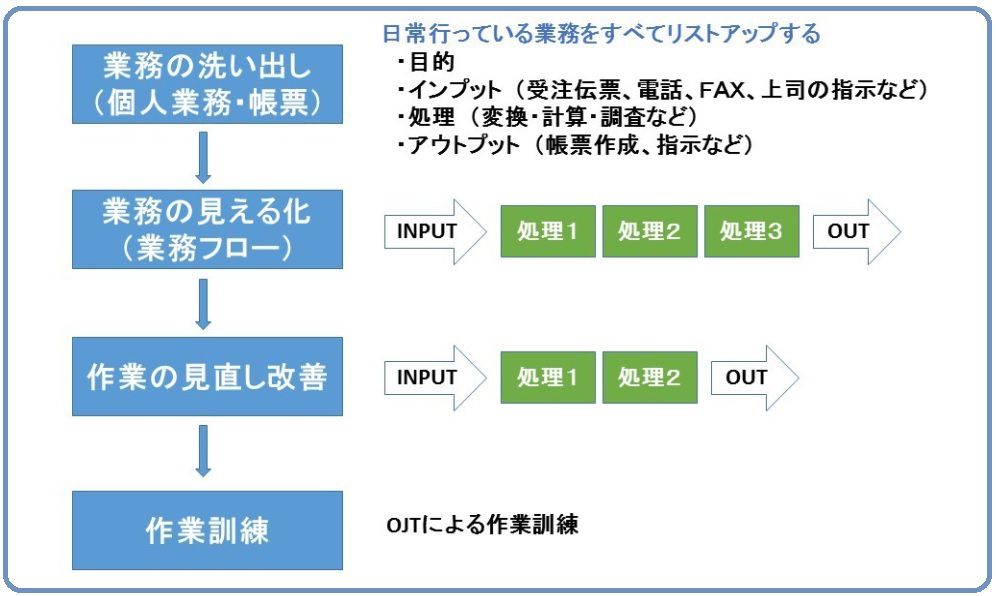

図1.間接業務の多能工化

日本では、1人1人が長時間働き、沢山の仕事をこなして評価される文化がまだ根強く残っています。しかし、最近の職場はサービスの多様化や、多品種少量生産により仕事量の変動が大きく、また間接作業が増える傾向にあります。限られた時間のなかで、後輩をじっくり育てる余裕も無いため、先輩たちは「自分でやった方が早い」となってしまい、若手のスキルは伸び悩んでいます。

「スキルがない若手には任せられない」と、中堅層はさらに仕事を抱え込み学びのチャンスがない若手は、効率的な仕事の方法が分からず、結局みんなでダラダラ残業をする。そんな悪循環が、職場の「生産性」を低下させているのです。一部の社員だけが仕事を抱え込む理由は、これだけでは有りません。組織、チームとして仕事を分担する、「組織の力で仕事をする」という意識が薄いためです。

他人に初めての仕事を委ねるのは、時間もかかるし、面倒なことです。それでもチーム内に「自分と同じ仕事ができる人」を増やすことは、長期的にみれば全体の経験値を上げることにつながり、さらに、「自分でやった方が」と仕事を抱え込んでいては、今後も同じような仕事を全部自分でやらなければならず、組織としての能力を十分に発揮できない事になり、生産性も向上しません。

◆多能工化するための手順

(1)基本業務の洗い出し

(2)基本業務の「見える化」

(3)基本業務フロー、マニュアルの作成

(4)作業の見直し、改善

(5)新人・若手のOJT計画立案

(6)OJTの実施

◆多能工の対象業務

(1)製造ラインの直接業務

(2)製造ラインの間接業務

(3)間接職場の業務

多能工のしくみは、トヨタ生産システムのなかで工作機械の“多台持ち”さらに、1人が複数の異なる工程を受け持つ“多工程持ち”化を進めたことが始まりとされています。現在では、多台持ち、多工程持ちの考え方を間接業務へも適用する必要性が生じています。

「基本業務の洗い出し」「業務の見える化」を行うことによって、隠れた問題が浮かび上がってきます。今まで、個人の裁量で行っていた業務を明らかにすることは、作業者自信の意識改革にもつながります。この考え方は製造業にとどまらず、サービス業にも適用が可能です。分かり易い例では、スーパーマーケットは、時間帯によって各職場の繁閑が大きく異なる業態です。また戦力の大部分はパート従業員です。そこで、売...