1. 「やる気」が気になりませんか。

「やる気」という言葉ですが、次のように、いろいろな場面で使われています。

- 「今日の仕事、やる気が起きないなぁ」

- 「久しぶりに気持ちよく晴れてて、やる気が出てきたぞ」

- 「方針がコロコロ変わるからやる気がなくなったよ」

- 「今度のプロジェクト、新しいことに挑戦できるからやる気出るよね」

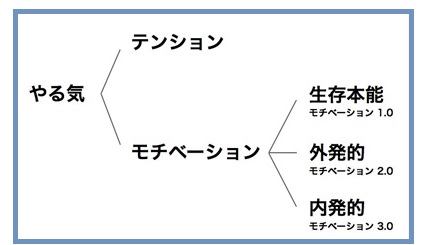

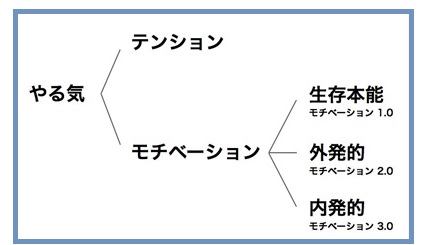

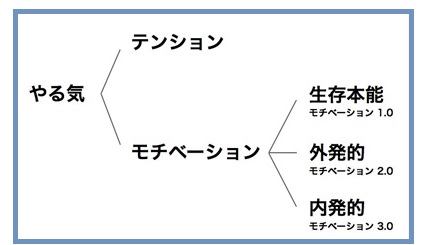

このように、いろいろなやる気がありそうなので、図22に整理しておきます。

図22.やる気の分類

図22 のように「やる気」には2つありますので、どちらのことなのかを区別する必要があります。「テンション」とは一時的な「やる気」です。これからプレゼンをするとか、人を説得するとか、営業で人に会うとか、そういうときに自分の気持ちを高ぶらせて良い結果につなげる、そんな時の「やる気」が「テンション」です。一方、「モチベーション」とは一時的でなく継続的な「やる気」です。来週までに完成させなくてはいけないレポート、自分が今かかわっているプロジェクト、現在与えられている仕事や役割などに対して前向きに取り組み、高いパフォーマンスを出すための「やる気」です。さらに、「モチベーション」は、生存本能にもとづく「モチベーション1.0」、報酬や罰にもとづく「モチベーション2.0」、自分の内面から湧き出る「モチベーション3.0」に分類できます。今回は「やる気」の中でも「モチベーション」がテーマです。

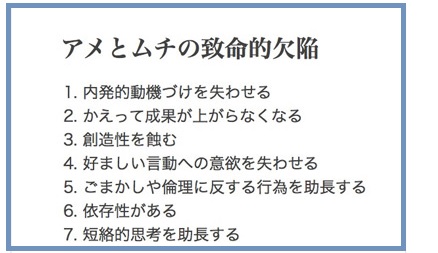

この「モチベーション」の分類で考えると、多くの企業では外発的動機づけである「モチベーション2.0」をモチベーションと考えていることがわかります。外発的動機づけとは「アメとムチ」方式、信賞必罰にもとづく動機づけのことです。「このプロジェクトが成功したら評価が上がるぞ」「製品開発の失敗が続いたら異動も覚悟しないとダメだ」「特許と発明をあと3件出せば表彰なんだからがんばれ」など、外発的動機づけは話題にもなりやすいですし、実際に多くの組織で行われています。

この外発的動機づけについて、書籍「モチベーション3.0」の中に面白い実験が紹介されています。1945年にカール・ドゥンカーという心理学者が考案した「ロウソク問題」とよばれているものを使って、サム・グラックスバーグという科学者がインセンティブ(報酬)の実験をしました。

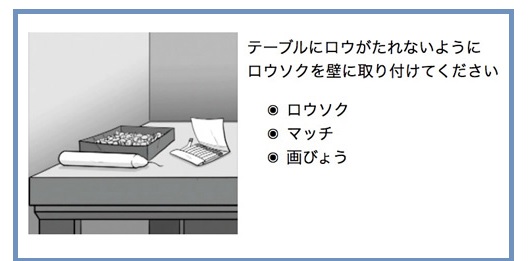

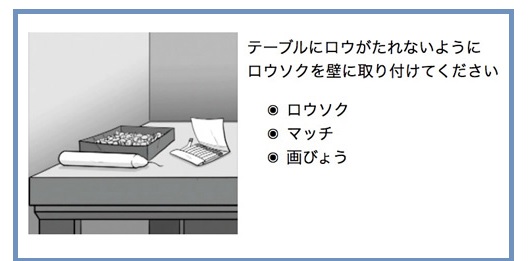

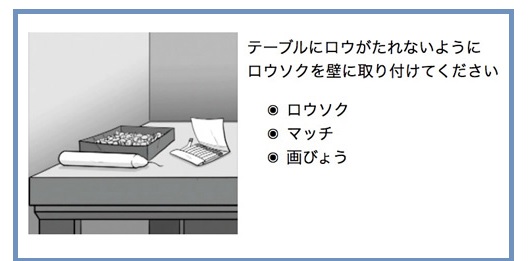

図23. ロウソク問題

図23 を見てください。ローソク問題とは、机の上にあるロウソク、マッチ、画鋲を使って、「テーブルにロウがたれないようにロウソクを壁に取り付けてください」というものです。サム・グラックスバーグは多くの参加者を集めて2つのグループに分け、一方のグループには事前に「問題を解くのに一般的にどのくらいかかるのか平均時間を調べたい」と伝え、もう一方のグループには「解くのが早ければ早いほど高い賞金が出る」と伝えました。1番には20ドルの賞金です。昔の話なので十分に高額です。ロウソク問題を解くのには、だいたい10分くらいかかることが多いのですが、この2つのグループに解いてもらいその平均時間を計算してみると、「3分半」の差が出ました。なんと、賞金が出るグループの方が3分半も「遅い」のです。いろいろな年代、いろいろな国でやっても傾向は同じだということです。

仕事や勉強は「アルゴリズム」(段階的手法やルーチンワーク)と「ヒューリスティック」(発見的手法)に分類できます。ロウソク問題は、画鋲が入った箱を単なる箱ではなく、別の使い方ができると考えることができるかどうかがポイントで、ヒューリスティックな考え方を必要とする問題です。クリエイティビティが必要になります。この実験からわかるのは、報酬は、ヒューリスティックな仕事や問題に対して周囲を見えにくくしてしまい、独創的な解決策を生み出しにくくするということです。クリエイティビティを阻害してしまします。今の私たちの前には、「ヒューリスティック」な取り組みを必要とする問題ばかりです。目の前に答えがあり手順通りにやれば片付くような「アルゴリズム」的な仕事はほとんどありません。誰もが、それぞれの「ロウソク問題」を解かなければならないの...