前々回は、自分の持っている徳性を知り、それを日常生活に活かすことで、より高い成果に結びつけることができるという話でした。徳性を知るツールとして VIA アセスメントを紹介しましたが、やってみましたか? 自分の強みとなる徳性を把握することは大切です。前回のその1に続いて解説します。

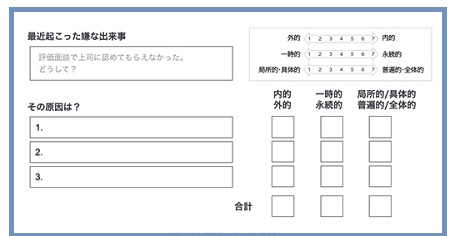

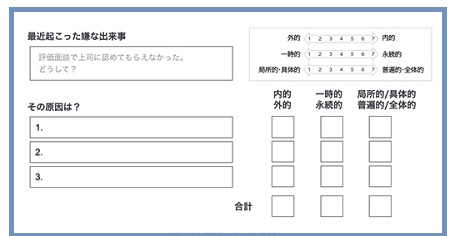

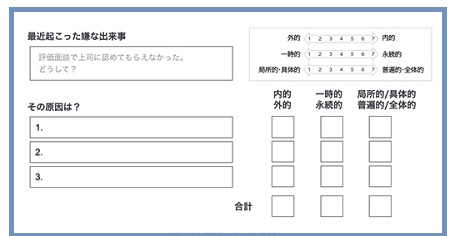

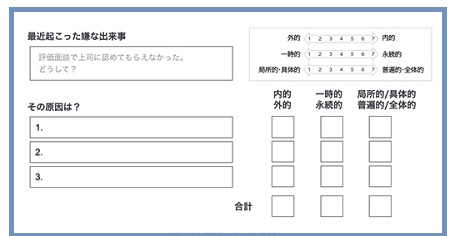

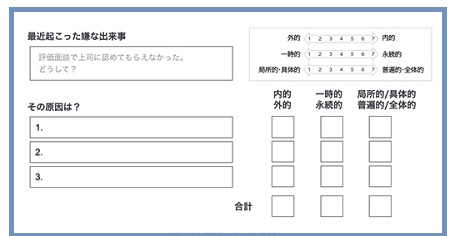

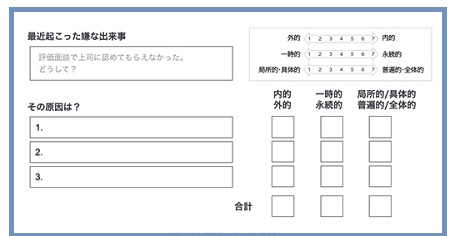

それでは実際に測定してみましょう。最近起こった嫌な出来事をひとつ思い出してください。たとえば、上司の評価面談で、自分はがんばっているにもかかわらず認めてもらえず落ち込んでしまった、というような出来事です。次に、その出来事が起きた原因を3つ考えてください。

考えた3つの原因それぞれについて、「外的/内的」「一時的/永続的」「局所的・具体的/普遍的・全体的」の3つの側面について1~7の点数をつけます(図126)。最後に、3つの側面それぞれの合計を求めます。合計点が12点よりも高いか低いかで悲観的か楽観的か、その度合いを判定することができます。

図126.説明スタイル分析

4. 楽観性の幸福度に対する影響

説明スタイルというのは「スタイル」ですから、練習や努力によって変えることができます。説明スタイル分析で悲観的な度合いが高いとなっても気にしないようにしてください。起きた出来事に対して、説明スタイルの3側面でその原因を分析的に考え、「外的」「一時的」「局所的・具体的」な出来事だと考えるように意識することで変わります。

たとえば、上司が評価してくれないという出来事に対して「自分が仕事ができないからで、これからもずっと評価は低くて、たとえ職場が変わったとしても評価はかわらない」と考えるのではなく、「今回は自分にとってははじめてのことが多くて、認めてもらうことができなかったけれども、次は今回とは違う結果になるはず」と考えてみるということです。

ところで、楽観性はレジリエンスの観点だけでなく、人生における幸福度という観点からも大切であるという研究結果もあります。

米国心理学者セリグマンの楽観性研究によれば、ある企業で楽観的説明スタイルの度合いによってグループ分けしたところ、楽観的説明スタイルが高いグループほど、離職率が低い、売上高が高いという事例もありますし、過去の大統領選挙において楽観性が高い候補ほど勝利を収めたという結果もあります。さらに、楽観性が高いほど健康で寿命が長いというハーバード大学の卒業生研究もあります。

5. 楽観的であること

これまでの説明で、楽観的であることが無条件に良いことのように伝わっているかもしれませんが、決してそうではありません。心が折れたときや折れそうなとき、そこから抜け出すのに大切になるのが楽観性を持つことであり、楽観的説明スタイルを持つことであって、とにかく、楽観的であれということではありませんから、ご注意ください。

誤解を恐れずいうのであれば、楽観的尺度や楽観的説明スタイルでない傾向が強い場合は、楽観...

図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析 図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析 図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析 図126.説明スタイル分析

図126.説明スタイル分析