特定分野を長期間に渡って学び・経験された方は多いと思います。しかし、同じ製造業でも業界が異なると、慣習や考え方の基準は変ります。ましてや作り手(製造業)と売り手(小売業)では視点やスタンスが大きく異なってきます。「業務委託先がなかなか思うように動いてくれない」と感じたことはありませんか。 電気製品、家具、アパレル、バッグ、スニーカー、食品など様々な工場で品質改善・業務改善に取り組む中で、その工場が知らない、他業界のちょっとした「コツ」や「ヒント」が問題を一気に解決することがあります。ファブレス小売業の品質保証について、今回は、第1回です。

1.小売業と製造小売業の違い

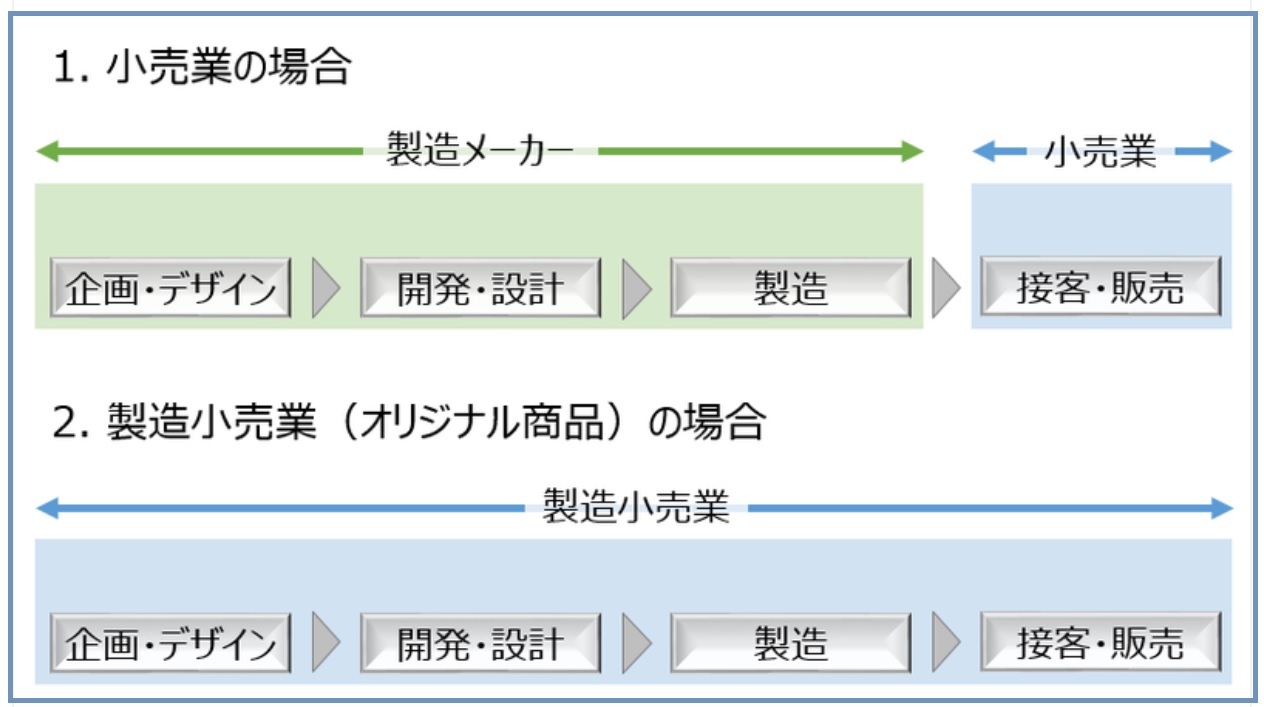

小売業とは、「製造業者・卸売業者から商品を購入し、最終消費者に販売する事業。また、その業者。」(大辞林)とあります。コンビニやスーパーなど、消費者にとっては暮らしに欠かせない一番身近な業種かもしれません。多くの小売店の店頭には、多くの消費者が好む、つまりマーケットシェアが高い有名ブランドの商品が並んでいます。消費者の意識も「どこで買ったか」ではなく、「どのメーカーの何を買ったか」に重きが置かれていることでしょう。

もし、お客様からクレームがあった場合にも、小売業が受けるクレームは、「レジで待たされた」、「割引になっていない」、「ポイントがついていない」など、接客や販売に関するものになります。商品自体に不具合があった場合には、それを製造したメーカーがクレームを受けることになります。

しかし、製造小売業の場合は、状況が異なってきます。製造小売業では、たとえ自社で生産していない場合でも、商品に自社のブランドや社名を冠して販売しますので、お客様に対して商品自体の責任も負わなければなりません。また、独自のデザインやレシピの商品であれば、設計責任も負う必要が出てきます。指示通りに正しく製造された商品であっても、デザインや設計が適切ではなかったために市場で不具合となったり、リコールとなる商品は数多くあります。

このように、単なる小売業であれば、接客と販売のみに責任を持てばよかったのですが、製造小売業になった途端、企画、開発、製造、販売というサプライチェーン全般に渡って責任を負う必要が出てくるのです。お客様への責任を果たすためには、社内組織を構築したり、人材の採用や教育をしなければなりません。

では、開発や設計に詳しい社員もおらず、また自社工場を持たないために製造にも詳しくない小売業(ファブレス小売業)が、どうやって開発責任や製造責任を負っていったら良いのでしょうか。

図1.小売業と製造小売業の責任範囲

2.アウトソーシングと水平分業モデル

工場を持たないファブレス小売業が自社のオリジナル商品を製造・販売する場合、外部に製造委託を行う必要があります。 この際に、「開発力、製造力の確かな製造委託先」にお願いすれば、自社では持たない開発力、製造力を補うことができます。

一般的に、「アウトソーシング」のメリット、デメリットには以下のようなものがあると言われています。

メリット

- 自社資源(人、モノ、カネ、情報)をコア業務に集中できる

- 外部の専門的な技術・設備・ノウハウの活用ができる

- コスト削減になる(設備投資や人員の採用・教育が不要、委託先の調達力など)

デメリット

- 社内情報を外部に出す必要がある(発売前の新製品情報)

- 業務がブラックボックス化し、自社内に経験やノウハウが蓄積されない

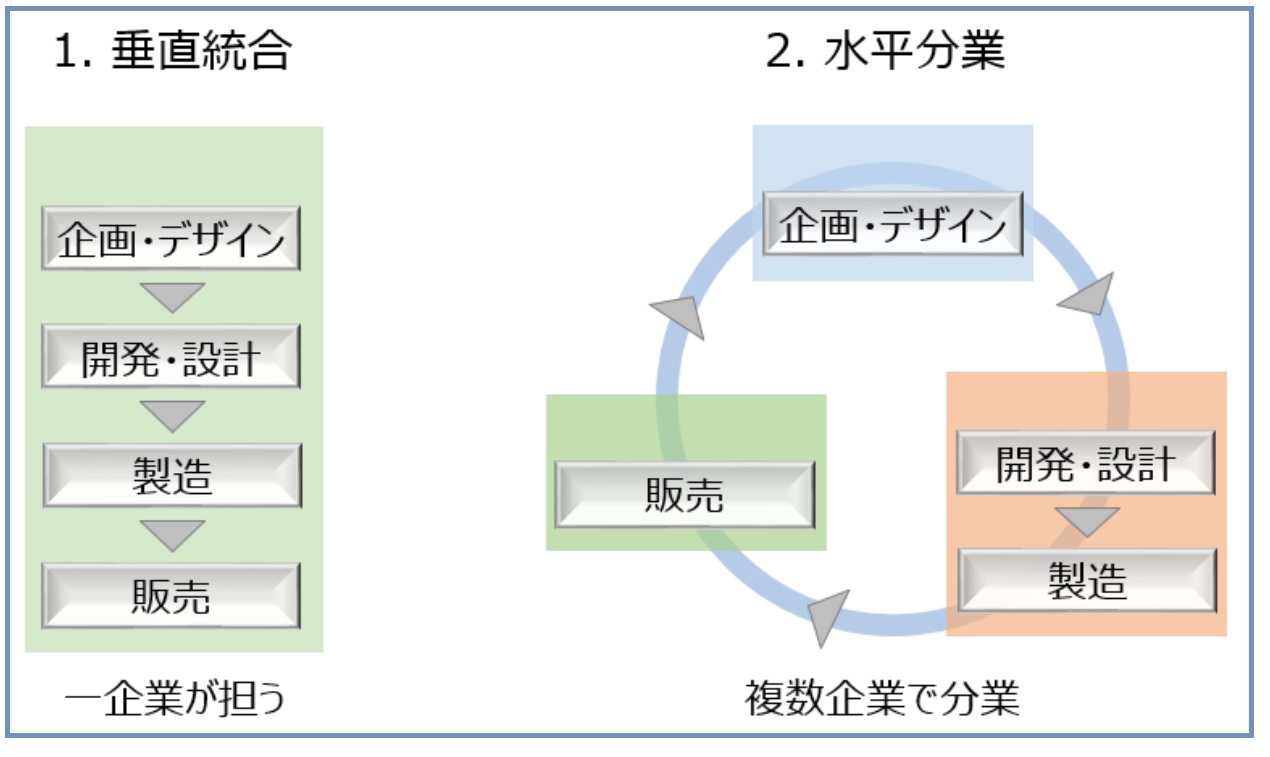

以前の日本企業では、自社と関連会社、下請け企業による「垂直統合型経営モデル」が主流でしたが、コンピューター業界や半導体業界を中心に「水平分業型経営モデル」への転換が進んだ結果、多くの業界でOEM/ODM注1.注2.による水平分業が行われるようになりました。今日では、受託生産を専業にする会社(自社資源...