今回は、次世代の成長のタネを作る上で必要な研究開発テーマの創出方法の一つである用途探索についてお話いたします。

用途とは何でしょうか?用途とは技術の使い道のことです。メーカーでは製品を生み出すために技術を開発する訳ですが、技術には異なる用途もあります。例えば二次電池の技術は従来電子機器が中心でしたが、今ではEV(自動車)になるなど変化しています。

このように技術の用途は変化したり拡大したりしますが、このような用途の開拓は、技術者が主体的・積極的に行わなければならないというのが今回の提案です。というのも、高収益企業では用途の開拓や提案が早く、逆にそうでないメーカーでは遅いからです。

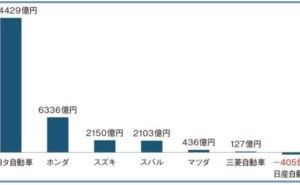

この早い・遅いは収益性の差になって表れます。どういうことかといえば、早ければ先行者利益がとれます。先行者利益とは、競合がいないため、高い価格で販売できるということです。さらに知財的にも優位です。先行技術がないため、知財も取りやすいというわけです。知財が取れれば優位性も長持ちします。

そのため、高収益を目指すのであれば用途開拓・用途提案を「いかに早くするのか」という考えが大切になるわけで、高収益企業の研究開発部門ではでそのワザを競っています。

1、用途探索の手法

用途探索手法の一つに、知財情報等を使ったものがあります。特許情報や学術情報、SNSに記載された情報に基づいて用途を探索するというものです。この方法は、ネットでの検索が容易になってから飛躍的に発展しました。

例えば、光学製品の一つであるレーザーのメーカーを対象に考えてみます。メーカーとしては、レーザーの用途探索をいち早く提案できるようになることで、研究開発の方向性を見出すことができます。

【ステップ1.検索式策定】

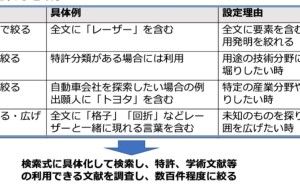

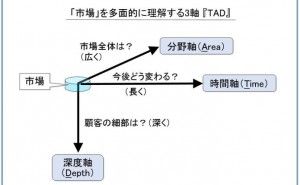

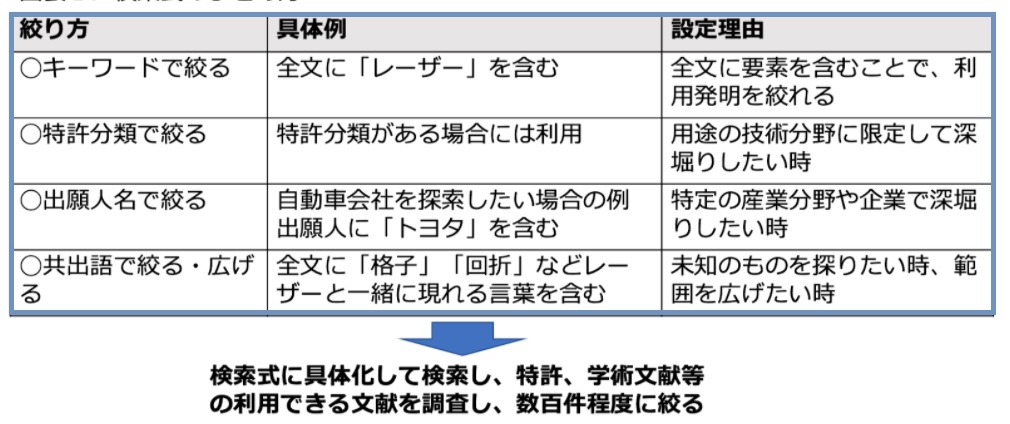

最初に検索式を策定しますが、特許文献で検索したいのはレーザーの発明ではなく、レーザーが使用された発明(用途)です。また、競合企業や自社の発明が見たいのではなく、潜在顧客の発明の動向を知りたいのですから、出願人を潜在顧客と思しき企業名で探るのも一手です。検索式の立て方は図1を参照してください。

図1. 検索式のまとめ方

【ステップ2.分類】

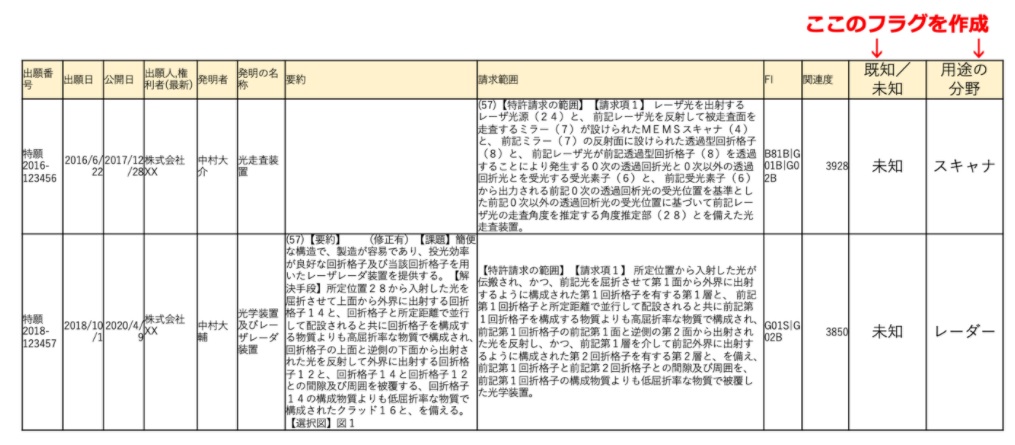

図2. 分類

分類は目的に沿って2段階で行います。(1)沢山の文献が出るのですが、既に知っているものを見る必要はないので、未知のものだけを分類します。(2)あとで詳しく読みやすくなるように、発明の名称などから読み取った用途ごとに分類します。エクセルでフラグを立てて行くイメージです。分類については図2を参照してください。

【ステップ3.文献の読み込み】

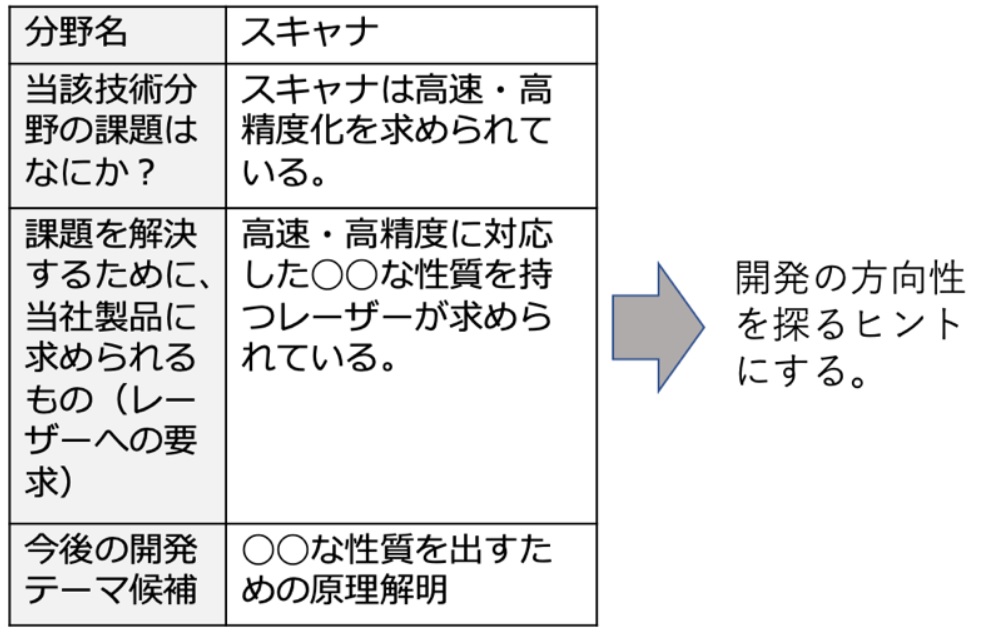

分類した上で未知のものを読み込んでいきます。その際、①顧客の課題をよく把握し、②レーザーにどのような性質が要求されるのか、理解する必要があります。図3.文献のまとめ方を参照してください。

図3. 文献のまとめ方

上記のような3ステップを踏み、特許情報や学術情報を分析することで、研究開発の方向性に関するヒントを得ることができるという訳です。もちろん、ヒントを得られた後は深堀りが必要です。深堀りをしていく手法は次回、解説します。

2、用途探索の本質とは

以上簡単ではありますが、用途探索の方法をご紹介しました。その他にも検索式の立て方や見せ方などのノウハウは様々なものがあります。また、件数が多い場合は可視化のためのツール(パテントマップ作成ツール)も充実してきています。

このようにツールやノウハウは整っているのですが、それを利用する企業側の環境が整っていないと思います。こちらも重要なことなので解説します。

私はコンサルタントとしてクライアントと関わる立場です。用途探索も技術戦略策定の一環なので、コンサルティングを実施するとほぼ必ずクライアントの社員に用途探索を実施していただきます。しかし用途探索のような取り組みを嫌われる企業が少なくないのです。

どういうことかといえば、用途探索することで必ず未知の用途が見つかる保証がある訳ではないのです。成果が出ることが確実な取り組みしか許容されない経営者の場合、用途探索のような取り組みが許容されづらいのです。

例え、やることになったとしても、経営者のスポンサーシップが不十分で業務としてではなく、研修として取り組む事になるなど、一歩引いた取り組みになることが多いのです。

もしあなたの会社が用途探索を十分にできていない場合、やらないともったいない、というのが私の本音です。しかし実際には、ノウハウやツールの進化が問題なのではなく、利用する人の理解が問題だという...