【技術伝承とは 連載目次】

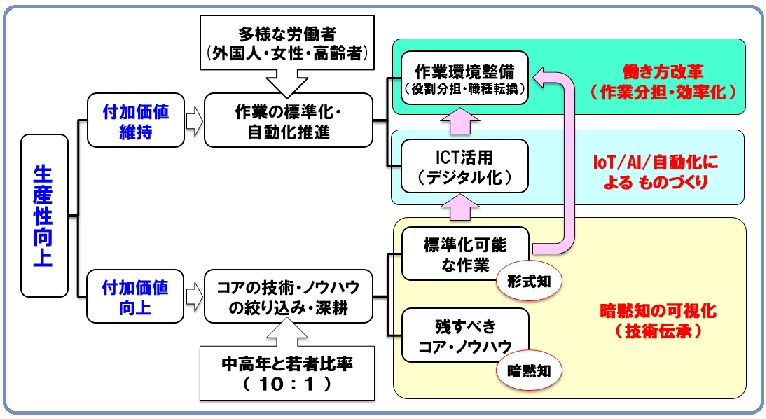

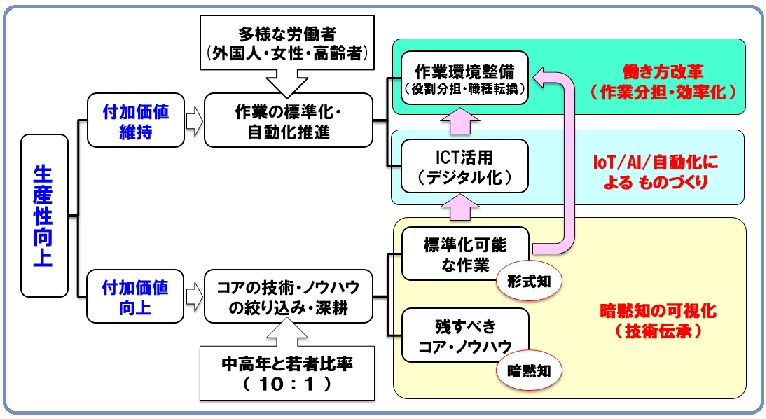

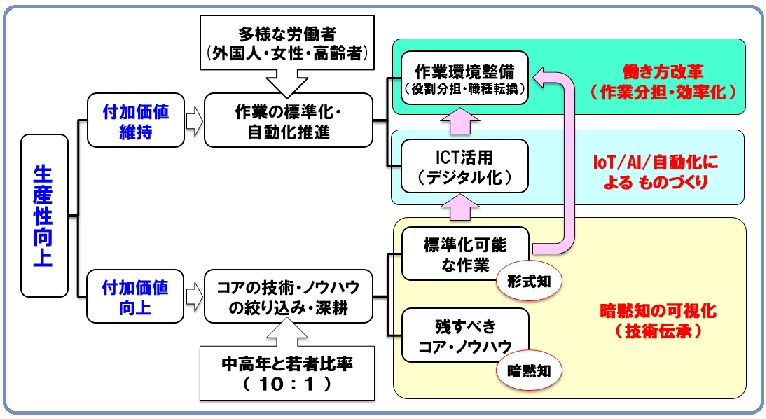

2. 少子高齢社会でのものづくり

(1) 少子高齢化の進展

(2) 少子高齢社会でのものづくり

TOP

続きを読むには・・・

【技術伝承とは 連載目次】 1、技術の伝え方 2、技術を伝えるためには 3、少子高齢社会とものづくり 4、暗黙知の可視化の必要性 5、暗黙知...

【技術伝承とは 連載目次】 1、技術の伝え方 2、技術を伝えるためには 3、少子高齢社会とものづくり 4、暗黙知の可視化の必要性 5、暗黙知...

技術伝承、解説の全てが無料でお読みいただけます! ◆技術伝承を効率的に進めるには グローバル化の進展により、日本を取り巻く環境は大...

技術伝承、解説の全てが無料でお読みいただけます! ◆技術伝承を効率的に進めるには グローバル化の進展により、日本を取り巻く環境は大...

6.技術技能伝承に関する五つの誤解 誤解⑤職場は、技術・技能伝承の取り組みを理解しサポートしてくれる 通常、企業は中長期経営計画など...

6.技術技能伝承に関する五つの誤解 誤解⑤職場は、技術・技能伝承の取り組みを理解しサポートしてくれる 通常、企業は中長期経営計画など...

あるワーキンググループの挑戦が、日本のものづくりの未来を照らした日―【速報】IVIアワード2025、最優秀賞は「人とAIの協調」へ!マツダ主導WGが描く未...

あるワーキンググループの挑戦が、日本のものづくりの未来を照らした日―【速報】IVIアワード2025、最優秀賞は「人とAIの協調」へ!マツダ主導WGが描く未...

高速化で得られるメリットやAIが担う新たな可能性とは OTRSの作業分析をAIが代わりに行うことで、圧倒的な時間短縮を実現した「OTRS...

高速化で得られるメリットやAIが担う新たな可能性とは OTRSの作業分析をAIが代わりに行うことで、圧倒的な時間短縮を実現した「OTRS...

1.収益性が悪化したメンテナンス事業 前回のその1に続いて解説します。鉄道メンテナンス業のB社は、従業員20名(全て正社員)の中小企業...

1.収益性が悪化したメンテナンス事業 前回のその1に続いて解説します。鉄道メンテナンス業のB社は、従業員20名(全て正社員)の中小企業...

開催日: 2026-03-17

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします