【設計機能 連載目次】

- 設計機能(その1)機能とは

- 設計機能(その2)設計上の機会損失

- 設計機能(その3)機能の分類

- 設計機能(その4)ニーズとシーズ

- 設計機能(その5)機能要件と非機能要件

- 設計機能(その6)カタチの美しさと機能

1. 機会損失(=逸失利益)とは

2. 機会費用(=機会原価)との違い

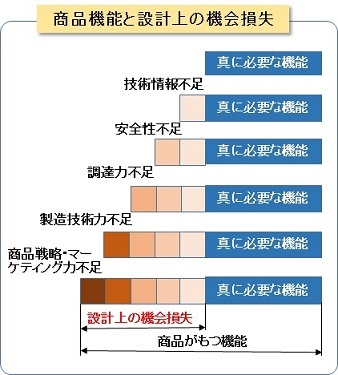

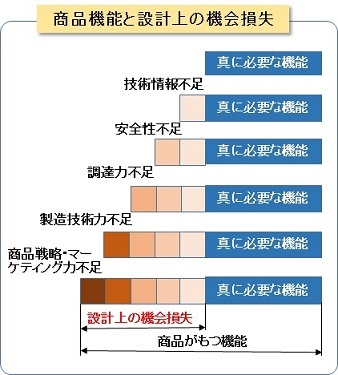

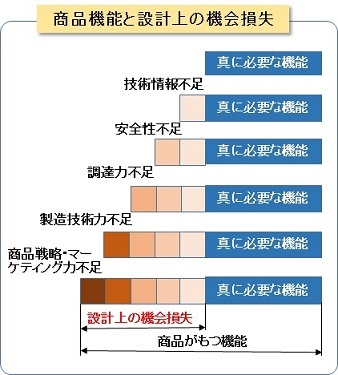

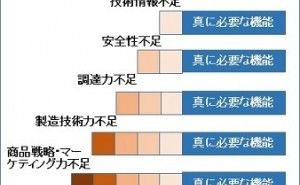

3. 設計上の機会損失

現状の商品機能 - 真の要求機能 = 追加機能

= 顕在的機能 + 潜在的機能

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

今回は「R&Dが押さえるマーケティングミックス」について解説します。 マーケティングミックスとは、セグメンテーション・タ...

今回は「R&Dが押さえるマーケティングミックス」について解説します。 マーケティングミックスとは、セグメンテーション・タ...

前回は、個人、組織単位で共通的にスパークの頻度を上げる方法について、解説しました。今回は、革新的テーマ創出・実現のため...

前回は、個人、組織単位で共通的にスパークの頻度を上げる方法について、解説しました。今回は、革新的テーマ創出・実現のため...

今回は、オープンイノベーションを経済学のキーワードから「競争原理」について、解説します。 ◆関連解説『技術マネジメ...

今回は、オープンイノベーションを経済学のキーワードから「競争原理」について、解説します。 ◆関連解説『技術マネジメ...

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

開催日: 2026-03-26

開催日: 2026-02-19

開催日: 2026-02-16

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします